金沢城(かなざわじょう)は、加賀百万石の象徴として知られる城郭で、戦国時代の末期から明治維新にかけて約300年にわたり前田家の居城でした。兼六園と並ぶ金沢観光の中心地であり、白壁と鉛瓦が輝く姿から「白亜の城」とも呼ばれます。

金沢城の歴史概要

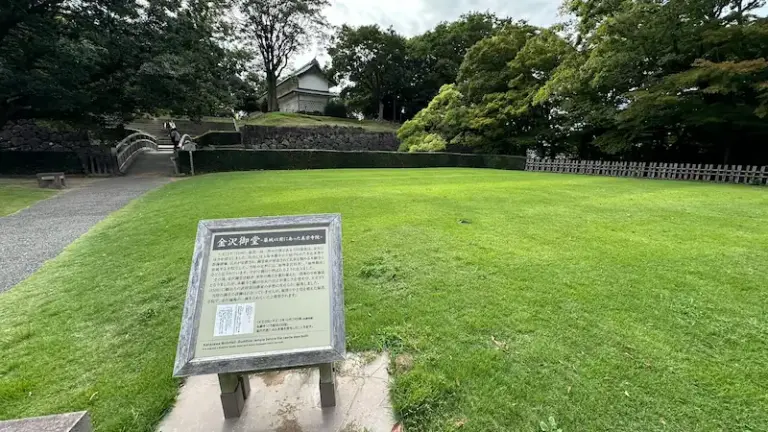

金沢城の起源は、戦国時代の1480年代に本願寺門徒によって築かれた「金沢御堂(かなざわみどう)」とされています。宗教自治都市・金沢は、加賀一向一揆の拠点として栄えましたが、1580年(天正8年)に織田信長方の佐久間盛政により陥落。その後、1583年(天正11年)に前田利家が入城し、加賀・能登・越中の統治を開始します。

以後、金沢城は前田家歴代藩主の政庁兼居城として整備が進み、堀や石垣、長屋が拡張されました。江戸初期には二の丸・本丸・玉泉院丸が完成し、最盛期には敷地面積約25万㎡、櫓や門が30棟を超える規模を誇りました。

明治維新後は陸軍の金沢城址師団、のちに第六旅団司令部が置かれ、戦後は金沢大学のキャンパスとして利用。1990年代に大学が移転すると、石川県による大規模な復元整備が始まり、河北門(2010年)・菱櫓・五十間長屋(2001年)・鼠多門橋(2020年)などが次々と復元されました。現在は国指定史跡「金沢城跡」として公開されています。

見どころは、門や櫓の建築美だけでなく、石垣の多様な積み方(切込接ぎ・亀甲石・色紙短冊積みなど)や、玉泉院丸庭園の水景、そして夜間ライトアップにあります。

アクセス

JR東京駅から北陸新幹線に乗り、JR金沢駅へ。(約2時間)金沢駅からバスで約20分。時間によりいろいろなバスがあるのでGoogle Mapなどで調べてください。

簡易ガイド:ベスト7スポット

時間がない人向けの厳選した必須スポットの紹介サイトです。

完全ガイド:6つのエリアで巡る金沢城

金沢城は「歴史」「建築」「景観」三拍子がそろった総合的な城跡です。ここではその広大な城域を、実際の地理と歩行ルートに基づき6つのエリアに分けて紹介します。

金沢城は「石川門」から入り、「三の丸」「二の丸」「本丸」を経て「玉泉院丸庭園」へ抜けるのが定番コースです。以下の6エリアページで、順路ごとに見どころをまとめています。

搦手アプローチ/石川門エリア

兼六園側から入る城の裏手「搦手(からめて)口」。重要文化財・石川門の枡形構造や、三の丸北園地の広がりが見どころです。

三の丸〜正面口(河北門・橋爪門・広場)

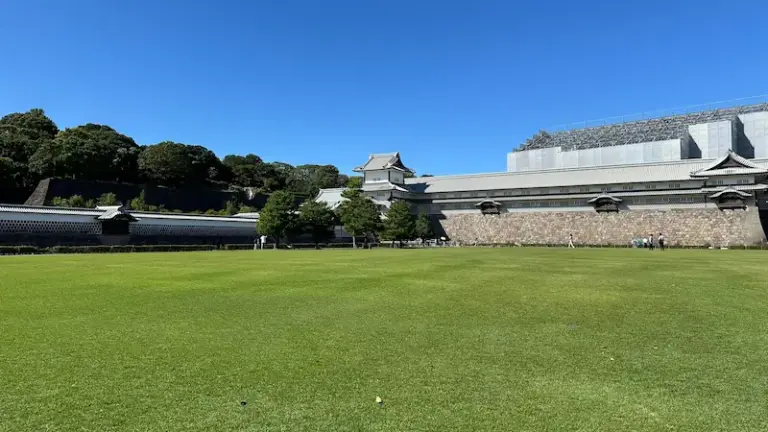

金沢城の表玄関。河北門から橋爪門に至るラインは復元建築が集中し、金沢城のスケールと構造を実感できます。

北ノ丸・二の丸西(土橋門跡・切手門・旧第六旅団司令部)

北西側の静かな一帯。江戸から明治へ時代が変わる中で使われた門跡や軍事建築が残り、石垣の多様な積み方を観察できます。

二の丸中枢(御殿跡・極楽橋・長屋群)

藩主の御殿があった中枢エリア。菱櫓・五十間長屋・三十間長屋などの代表建築や極楽橋など、金沢城の美観の中心です。

本丸・東ノ丸(本丸園地・櫓跡・鶴丸倉庫)

金沢城の最上段に位置する防御中枢。戌亥・辰巳・丑寅の各櫓跡や、鶴丸倉庫など文化財建築が集中。城下の眺望も格別です。

西郭・外郭

金沢城の西側に広がる文化的エリア。藩主ゆかりの「玉泉院丸庭園」は、石垣と水流が織りなす立体的な池泉回遊式庭園で、復元整備により往時の優美さを再現。隣接する「鼠多門・鼠多門橋」は尾山神社方面とを結ぶ導線として再建され、黒い海鼠壁が印象的な門と木橋の景観が楽しめます。昼は石と水の調和、夜はライトアップの幻想美が見どころです。

comment