3. 登場人物と、彼らの歴史的モデル

『SHŌGUN』はフィクションではありますが、その登場人物の多くは、実在した歴史上の人物や伝説をベースに描かれています。彼らが生きた激動の時代を知ることで、ドラマの物語構造や権力関係、そして侍文化の描写がより深く理解できるようになります。

🌊 ジョン・ブラックソーン → ウィリアム・アダムス(1564年–1620年)

異国の文化の中心に迷い込む英国人航海士・ブラックソーンのモデルとなったのは、日本に初めて到達したイギリス人、ウィリアム・アダムスです。彼もまた難破して捕らえられた後、徳川家康に見出され、家臣として重用されました。三浦按針(みうら・あんじん)の名を与えられ、キリスト教宣教師との緊張が高まる時代において、外交顧問として日本と西洋の架け橋を担いました。

💠 戸田鞠子 → 細川ガラシャ(1563年–1600年)

義務と信仰、そして自立心のはざまで揺れる貴婦人・戸田鞠子のモデルは、キリスト教に改宗した武将の娘、細川ガラシャ。父は明智光秀であり、歴史・ドラマともに、彼女は政変と宗教弾圧の波に翻弄されながらも、芯の強さと知性、揺るぎない信念を貫きます。鞠子は、東洋と西洋の価値観の架け橋となる存在であり、女性ならではの視点から、当時の精神的・道徳的葛藤を描き出す重要なキャラクターです。

細川ガラシャのページ(英語)

🛡️ 戸田弘勝 → 細川忠興(1563年–1646年)

『SHŌGUN』に登場する戸田弘勝は、鞠子の夫として描かれる複雑な人物です。戦場では勇敢で規律正しくある一方、家庭では感情的に不安定で支配的な一面を見せます。このキャラクターは、鞠子のモデルでもある細川ガラシャの夫、細川忠興を基にしています。忠興は織田信長・豊臣秀吉のもとで活躍した有力大名であり、軍才と文化的素養を併せ持った武将として知られています。しかし、父・明智光秀が本能寺の変で信長を討ったことにより、ガラシャとの関係は緊張をはらむものとなりました。弘勝というキャラクターには、忠興の忠義心と、侍の名誉が孕む暗い側面が巧みに投影されています。

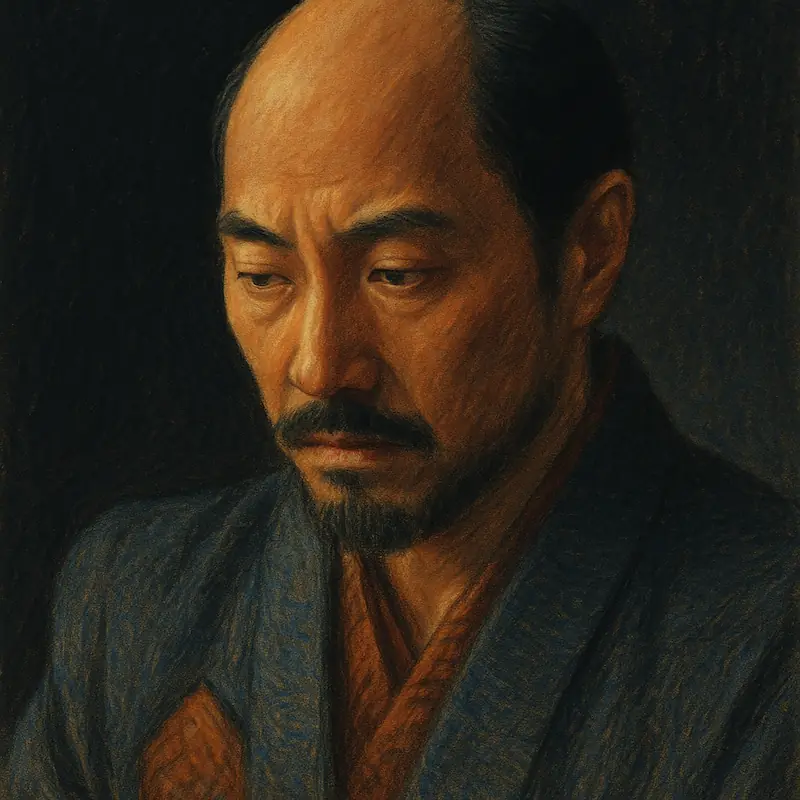

🪨 戸田広松 → 細川藤孝(幽斎)(1534年–1610年)

『SHŌGUN』の中で、知恵と忠義に満ちた長老・戸田広松は、虎永の側近として最も信頼され、敬われる存在です。そのモデルとなったのが、細川藤孝(号:幽斎)。戦国末期を代表する文化人・軍略家・公家のひとりであり、数寄者(教養人)としても名高い人物です。

藤孝は、若き日に織田信長に仕え、後に徳川家康に協力した歴戦の武将でありながら、和歌や儀礼、外交にも精通していました。広松と同様に「武士であり学者」である理想像を体現しており、激動の時代においても忠誠・教養・礼節を重んじた人格は、各陣営から一目置かれていました。関ヶ原の戦いの頃には高齢でしたが、その存在感と影響力は衰えることなく、時の政治家たちにとって欠かせない精神的支柱となっていました。

ドラマの中で広松は、野心からではなく、生涯にわたる忠義と父のような愛情から虎永に仕えています。率直な物言いと誠実な行動で、視聴者にとっても心に残る存在となり、政争の裏で静かに「権力の代償」や「伝統の重み」を問いかけます。

藤孝が石田三成への加担を断固として拒んだという史実のエピソードは、ドラマ内の広松の姿勢とも重なります。たとえ息子(細川忠興)が危険にさらされても、彼は信念を曲げることなく、戦国という不確かな時代を貫いた静かな強さを象徴しています。

🧭 吉井虎永 → 徳川家康(1543年–1616年)

知略に富み、緻密に計算を重ねるリーダー・虎永のモデルとなったのは、関ヶ原の戦い(1600年)を制し、日本統一を果たした徳川家康です。家康は、並外れた忍耐力と政治的手腕でライバルたちを凌ぎ、260年以上続く江戸幕府の礎を築きました。ドラマの中で虎永が情報を巧みに操作し、味方も敵も戦略的に活用する姿は、まさに現実の家康の戦術そのものと重なります。

徳川家康についてもっと知りたい方はこちらをクリック!

https://followingtheshogun.com/ja/ieyasu_jp/

🙏 マルティン・アルヴィト神父 → ペドロ・パエス/イエズス会宣教師たち

マルティン・アルヴィト神父は、16〜17世紀に日本に渡った多くのヨーロッパ人宣教師、特にイエズス会士たちを象徴するキャラクターです。モデルとなったのは、外交や布教、教育に深く関わったペドロ・パエスやルイス・フロイスといった実在の宣教師たち。アルヴィト神父は、日本におけるキリスト教の拡大と、それに伴う宗教的・政治的緊張を象徴する存在として描かれています。

🌀 柏木矢節 → オリジナルキャラクター(複合的な架空人物)

『SHŌGUN』の中でも、ひときわ狡猾で予測不能な人物として描かれる柏木矢節は、実在の人物を直接モデルにしたのではなく、戦国時代に多く見られた“日和見主義者”たちの典型を組み合わせた架空のキャラクターです。彼の変わり身の早い忠誠心や計算高い生存本能は、乱世の権力争いを象徴する存在となっています。

作中の矢節は、滑稽さと不気味さを併せ持つ存在。虚勢と怯え、忠義と裏切りの間を揺れ動きながら、常に勝者に寄り添おうと行動を変えていきます。『SHŌGUN』の多くの登場人物が実在の武将を基にする中で、矢節は異彩を放ちます。彼は、名誉よりも生存を優先せざるを得なかった時代の“倫理のグレーゾーン”を体現している存在なのです。

フィクションであるものの、矢節の性格は、荒木村重、黒田官兵衛、あるいは明智光秀といった、裏切りや策略に長けた実在の人物たちの一部を思わせます。ただし彼は、歴史的事実に基づいたというより、物語上の機能を優先して創作されたキャラクターであり、二面性・自己保身・忠誠心の限界といったテーマを掘り下げる“語りの器”として描かれています。

矢節という人物は、侍の美学とは一線を画す“もう一つの現実”を私たちに見せてくれます。彼は、いつ膝をつくべきか、誰を持ち上げるべきか、そしていつ逃げるべきかを本能的に理解している“生き抜く者”なのです。

👑 太閤 → 豊臣秀吉(1537年–1598年)

物語が始まる時点で既にこの世を去っている太閤ですが、その影響力は今なお物語全体を覆っています。彼のモデルは、織田信長の後を継ぎ日本を統一した名将、豊臣秀吉。農民出身から天下人へと駆け上がった彼は、中央集権体制を築く一方で、幼い子を後継としたことで日本に大きな不安定さを残しました。

ドラマにおいて太閤の“遺産”は、政治的緊張の大きな火種となっています。かつての家臣たちは、若き後継者への忠誠心と自らの野心との狭間で揺れ動きます。虎永と石堂の対立構造は、まさに太閤の死によって生じた権力の空白と、その混乱の中で生まれる野望の衝突を象徴しており、それはやがて徳川の台頭へとつながっていくのです。

🍁 淀の方 → 淀殿(1569年–1615年)

淀の方は、太閤の唯一の後継息子の母として、物語の中でも太閤亡き後の政局に大きな影響を与える存在です。彼女のモデルとなったのは淀殿(茶々)。豊臣秀吉の側室であり、豊臣秀頼の母として大阪城で強い政治的影響力を持ちました。徳川の台頭に強く抵抗し、息子の地位を守ろうと奮闘した彼女の姿は、時代の転換期における“母”の権力を象徴しています。ドラマにおける淀の方もまた、母としての野心と悲劇的な抵抗を体現し、日本の権力闘争の裏で女性たちが果たしていた重要な役割を浮き彫りにしています。

⚔️ 石堂将軍 → 石田三成(1560年–1600年)

『SHŌGUN』で主人公の対立軸となる石堂将軍は、徳川家康の宿敵として知られる石田三成をモデルにしています。史実では、三成は関ヶ原の戦いで西軍を率いた中心人物であり、最終的に敗北しました。ドラマの石堂と同様に、三成は元は官僚でありながら軍を率い、強い正義感と豊臣秀頼への忠誠心で知られています。その硬直した姿勢と理想への執着は、劇中でも彼のキャラクターに強く反映されています。

🪔 明智甚斎 → 明智光秀(1528年頃〜1582年)

『SHŌGUN』の物語が始まる前にすでに亡くなっているものの、戸田鞠子の父・明智甚斎は、劇中において目に見えないながらも強く存在感を放つ人物です。その背景には、反逆と失墜の記憶が刻まれており、これは本能寺の変で織田信長を討った明智光秀の生涯を色濃く反映しています。物語の中で、甚斎の裏切りとその末路は、鞠子の信仰と人生に重くのしかかり、彼女を道徳的・社会的な宙吊り状態に置いています。

「甚斎」という名は、当時の茶人や文化人に見られた雅号のようでもあり、反逆者でありながら教養人でもあった光秀の二面性を象徴しています。このキャラクターは、「名誉に傷をつける裏切り」というテーマを浮き彫りにし、鞠子の内面的な葛藤を深める鍵となっています。

🔥 黒田信久 → 織田信長(1534年〜1582年)

『SHŌGUN』の物語が展開する遥か以前に亡くなっているものの、黒田信久の影は劇中の政治情勢に重くのしかかっています。彼は淀の方の父であり、かつて分裂した日本を統一へと導いた存在。その立ち位置は、織田信長という歴史上最も象徴的な武将をフィクションとして再構築したキャラクターです。

実際の織田信長は、「天下統一を進めた三英傑」の筆頭であり、革新的な軍制改革、鉄砲とキリスト教の導入など、時代を大きく変えた人物です。1582年、本能寺の変で家臣・明智光秀に討たれ、その死は権力の空白を生みました。以後、その空白を埋めたのが豊臣秀吉、そして最終的には徳川家康でした。

ドラマの中で信久の遺産は、娘である淀の方、そして彼女の息子である“太閤の後継者”を通して受け継がれていきます。本人が登場することはありませんが、過去の裏切りや後継の正統性が語られる場面では必ずその名が引き合いに出されます。信久の死がいまだ現在を支配しているという演出は、信長の死が日本の政治を大きく揺るがせた現実と重なります。

またこの設定は、淀の方というキャラクターにより深い層を与えています。信久の娘としての誇りと喪失感が彼女の動機を強くし、息子の権威を守ろうとする姿勢は、単なる母の愛を超え、「国を変えた父の遺志を守る」という歴史的な使命にも感じられます。

このようにして黒田信久は、『SHŌGUN』において神話的な存在として描かれます。単なる過去の支配者ではなく、日本史の分岐点を象徴する“影の主役”。それは、才能によって得た権力が、裏切りによって儚く崩れるという歴史の皮肉を思い出させる存在でもあるのです。

『SHŌGUN』の世界を形づくった人物たち――その中には、舞台裏から影響を与え続けた者もいます。彼らの実像を知ることで、このドラマが持つ歴史の深み、文化の精妙さ、そして現代にも通じる力強さが、いっそう鮮やかに浮かび上がってきます。