浅草寺と徳川家の関係をご存じですか?

家康の時代 ― 江戸庇護のはじまり

天正18年(1590)、徳川家康が江戸に入った後、浅草寺は幕府から庇護を受けるようになりました。家康自身の菩提寺・祈願所は浄土宗の増上寺でしたが、観音霊場として名高い浅草寺も江戸の信仰の拠点として重視され、寺領の寄進を受けました。これにより浅草の町は発展し、江戸庶民にとって重要な参詣地となっていきます。

秀忠・家光の時代 ― 浅草東照宮の創建と繁栄

家康没後、二代将軍秀忠・三代将軍家光の代には、日光東照宮を総本社とする東照宮が各地に整備されました。その一つとして、浅草寺境内にも「浅草東照宮」が建立されました。

芝増上寺や上野寛永寺の東照宮は徳川家の菩提寺に属していたため、一般の庶民には参拝が難しいものでした。これに対し、庶民に親しまれていた浅草寺に東照宮を設けたことで、誰もが家康を拝むことができるようになったのです。毎月17日の命日には多くの参詣者が集まり、浅草の繁栄を支える大きな要素となりました。

しかし浅草東照宮は後に火災で焼失し、再建されることなく廃絶しました。現在は建物は残っていませんが、境内には往時を伝える石鳥居や石橋が残り、浅草寺の歴史を物語っています。

寛永寺の創建と役割の分担

三代将軍家光の時代、天海僧正の進言により上野に寛永寺が創建されます。ここは江戸城の鬼門を守る寺として、増上寺と並ぶ徳川家の菩提寺となりました。浅草寺はこうした幕府直轄の菩提寺とは異なり、独立した寺院として存続し、庶民信仰の中心として繁栄しました。家光自身も浅草寺の伽藍整備を進め、本堂や五重塔の再建を行っています。

綱吉の時代 ― 生類憐れみの令と浅草寺

五代将軍綱吉の治世に出された「生類憐れみの令」と浅草寺を結びつける伝承はありますが、浅草寺が寛永寺の支配下に置かれたという事実はなく、浅草寺は天台宗の独立した寺院として存続しました。

吉宗の時代 ― 江戸の娯楽の中心地へ

八代将軍吉宗の享保の改革では倹約令が施行されましたが、仲見世が大幅に縮小したという確証はありません。むしろこの頃から芝居小屋や見世物小屋が門前に集まり、浅草は庶民文化と娯楽の拠点として一層の賑わいを見せました。

江戸後期から幕末 ― 庶民に支えられる寺へ

江戸後期になると浅草寺は将軍家の祈願所や菩提寺としてではなく、庶民の信仰と文化の拠点として成長しました。町火消の頭・新門辰五郎も浅草と関わりを持ち、地域の治安維持に尽力したことで知られます。歌舞伎や見世物も集まり、浅草は江戸最大級の門前町として全国的に有名になりました。

雷門(風雷神門)

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆☆(江戸幕府初期から関わる由緒ある門)

視覚的魅力:☆☆☆(巨大神殿のような赤い提灯と神々の彩色像が印象的)

体験的価値:☆☆(通り抜けながら江戸文化を感じつつ、にぎわいを楽しめる)

浅草寺の正門である「雷門(風雷神門)」は、平公雅が天慶5年(942)に創建したと伝わります。その後、徳川家光が慶安2年(1649)に再建を行うなど、江戸幕府と深い歴史的関わりを持ってきました。

| 築造年 | 天慶5年(942年、伝承) |

|---|---|

| 築造者 | 平公雅(武蔵守任命時に建立との伝承) |

| 構造・特徴 | 切妻造八脚門。「風雷神門」と正式名。中央に巨大神社ランタン、左右に風神・雷神像、裏側に天龍・金龍の彫像 |

| 改修・復元歴 | 1635年に現在地に移設、1642年焼失⇒1649年家光が再建、1767年焼失⇒1795年再建、1865年焼失、1960年現門建立 |

| 現存状況 | 現存・1960年再建(鉄筋コンクリート構造) |

| 消滅・損壊 | 火災による焼失を複数回経験 |

| 文化財指定 | 浅草寺境内の重要文化財とともに、歴史的景観を形成 |

| 備考 | 巨大提灯は高さ3.9m、幅3.3m、重さ約700kg。底部に龍彫刻。夜間ライトアップが荘厳 |

🗺 住所:東京都台東区浅草1‑2‑3(浅草寺 雷門)

🚶 アクセス

東京メトロ銀座線「浅草駅」1番出口から徒歩約1分

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5 分

じっくり観光するなら:約10 分

📍 見どころ

- 巨大赤提灯:圧倒的な存在感。夜間ライトアップも必見。

- 風神・雷神像:左右に配置され、浅草寺を洪水や火災から守護する存在。

- 裏の龍彫刻(天龍・金龍):門を通過した後、別の守りを感じられる見落とせないディテール。

- 仲見世通り:江戸時代、徳川家康の許により境内での商売が認められ、参拝客旺盛に。

📌 トリビア

- 江戸の風景としての雷門:多くの浮世絵師に描かれ、江戸文化を象徴するモチーフとして親しまれた。

- 95年の“空白期”:1865年の火災以来、再建されず95年後の1960年になってようやく現在の雷門が復活。松下幸之助氏の寄進が再建のきっかけに。

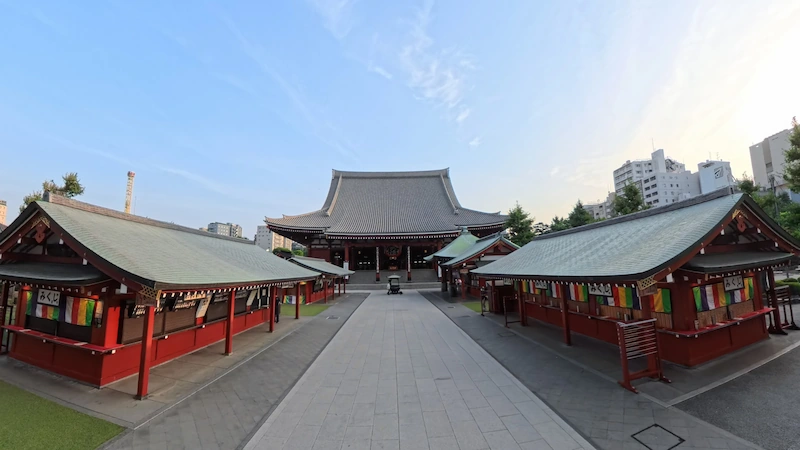

パノラマ写真

仲見世通り — 徳川将軍ゆかりの門前町

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆☆(日本最古級の門前商店街、徳川幕府との深いつながり)

視覚的魅力:☆☆☆(石畳が続く参道に色とりどりの店が並び、江戸情緒あふれる風景)

体験的価値:☆☆☆(食べ歩きや土産探し、歴史に触れる体験が豊富)

浅草寺へ向かう参道に続く「仲見世通り」は、徳川家康が江戸幕府を開いて以降、浅草寺への参拝客が急増したことを背景に、地元住民へ境内の掃除役を課した代わりに店舗を許可したことが起源とされています(元禄・享保の頃)(約1685年頃)。

明治時代には一時、東京府の指導により取り壊しが命じられましたが、同年12月にレンガ造りの近代的店舗が完成し、現在の仲見世通りの原型が誕生しました(1885年12月27日正式開業、「浅草仲見世記念日」)。

| 発祥時期 | 江戸時代前期(1685年頃) |

|---|---|

| 起源 | 浅草寺境内清掃の代償として参道出店許可 |

| 構造・特徴 | 約250 mの石畳参道に約89店舗が両脇に並ぶ(東:54、西:35) |

| 近代整備 | 1885年12月:レンガ造り新店舗に再整備 |

| 戦災・復興 | 関東大震災・戦災で破壊されるも再建(1925年ごろ、戦後も復興) |

| 現存状況 | 現存・観光名所として賑わう |

| 備考 | 「仲見世」名称の由来は、寺社参道にある店を指す一般名 |

🗺 住所:東京都台東区浅草1‑2‑3(浅草寺参道仲見世通り)

🚶 アクセス

雷門をくぐって目の前

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約20 分

じっくり観光するなら:約1~2 時間

📍 見どころ

- 参道の石畳と店並び:歴史ある参道を歩きながら、伝統的な佇まいを楽しめます。

- 名物グルメ:人形焼、あげまんじゅう、団子、雷おこしなど、江戸の味を堪能。

- 伝統工芸:江戸切子、風鈴、扇子などのお土産も充実。

- ライトアップの夜間の趣:シャッターに描かれた「浅草絵巻」と共に、夜のライトアップも風情豊かです。

📌 トリビア

- 徳川将軍の庇護:徳川家康によって浅草寺が幕府の祈願所と定められたことで、門前町・仲見世通りの礎が築かれました。

- 「仲見世」の語源:寺社参道にある商店を示す一般名称で、当時から参拝客向けの店舗が並ぶ形式は仲見世と呼ばれました。

- 仲見世記念日:1885年12月27日に近代店舗が完成したことを記念し、今日も「仲見世記念日」として知られています。

パノラマ写真

宝蔵門

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆☆(平安時代創建の門が、徳川家光以来の再建を経て現在に伝わる)

視覚的魅力:☆☆☆(朱塗りの連層門と迫力ある仁王像が印象的)

体験的価値:☆☆(門をくぐることで歴史と文化を肌で感じる通過型スポット)

「宝蔵門」は浅草寺の雷門から仲見世通りを抜けた先に位置する二重門(楼門)で、もともとは「仁王門」と呼ばれていました。天慶5年(942年)、平公雅の創建と伝えられており、その後数度にわたって焼失と再建を繰り返しました。江戸時代には、第三代将軍・徳川家光の寄進により慶安2年(1649年)に落慶しました。

しかし、1945年(昭和20年)の東京大空襲により宝蔵門は焼失。現在の姿は、1964年(昭和39年)に実業家・大谷米太郎氏夫妻の寄進によって鉄筋コンクリートで再建されました。その際、「仁王門」から寺宝を収蔵する楼門という意味を込めて「宝蔵門」と改称されました。

| 築造年 | 942年(天慶5年)〈伝承〉 |

|---|---|

| 築造者 | 平公雅(伝承) |

| 構造・特徴 | 朱塗り楼門(二重門)、下層に仁王像、上層は経蔵(寺宝収蔵庫) |

| 改修・復元歴 | 1649年・徳川家光による再建、1964年・大谷夫妻による現門再建 |

| 現存状況 | 現存・1964年再建(鉄筋コンクリート構造) |

| 文化財指定 | 浅草寺境内の歴史景観の一部として重要視 |

| 備考 | 「宝蔵門」名称は再建時に変更。寺宝の収蔵庫としての機能を強調 |

🗺 住所:東京都台東区浅草2‑3(浅草寺 宝蔵門)

🚶 アクセス

仲見世通りを抜けるとすぐ

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- 朱塗りの楼門:重厚な門構えが歴史の風格を伝え、写真映えも抜群。

- 仁王像:下層に据えられた左右の仁王(金剛力士)像が迫力満点。

- 寺宝の保管:上層は寺経典・文化財の収蔵庫として機能。

- 空襲からの復興の象徴:戦争で焼失した文化財を、市民や信徒の協力で再建した点が感慨深い。

📌 トリビア

- 名前の変遷:「仁王門」として親しまれた後、1964年の再建時に「宝蔵門」と呼び方が変わりました。

パノラマ写真

浅草寺 本堂(観音堂)

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆☆(徳川家光による再建で江戸の中心的祈願所として発展)

視覚的魅力:☆☆☆(優雅な入母屋造りと急勾配の屋根が印象的)

体験的価値:☆☆☆(観音信仰の中心として、江戸から現代まで庶民の心をつなぐ)

浅草寺の本堂は、江戸幕府三代将軍・徳川家光が慶安2年(1649年)に願主として再建した旧本堂をもとにしています。この再建に先立ち、寛永12年(1635年)にも家光が本堂再建を果たしましたが、寛永19年(1642年)の火災により焼失。家光はすぐさま再建に着手した背景には、幕府による浅草寺への厚い庇護が強く反映されています。

旧本堂は約300年にわたり観音信仰の中心を担い、関東大震災(1923年)でも倒壊を免れ、昭和8年(1933年)には大規模な営繕が施されました。しかし、1945年の東京大空襲で焼失。その後、1951年から1958年にかけて全国各地の信徒からの寄付によって再建され、現在の本堂はその姿を受け継いでいます。

現行の本堂は、旧本堂のデザインを踏襲した入母屋造りで、屋根は軽量で耐久性に優れるチタン瓦に葺き替えられ、2010年には屋根の営繕が完成しました。

| 創建(再建)年 | 慶安2年(1649年)・徳川家光による再建 |

|---|---|

| 再建前の歴史 | 寛永12年(1635年)再建→寛永19年(1642年)火災で焼失 |

| 構造・特徴 | 入母屋造り、急勾配で遠方からも望める大屋根 |

| 戦災・再建 | 1923年地震を耐えたが、1945年に空襲で焼失。1951–58年に再建 |

| 現代の改修 | 2010年にチタン瓦で屋根を改修 |

| 文化財指定 | 旧本堂は国宝に指定されたが現存せず。現在は重要文化財クラスの価値 |

| 徳川との関係 | 家光による再建で幕府の庇護の象徴、江戸の信仰中心 |

🗺 住所:東京都台東区浅草2‑3‑1

🚶 アクセス

宝蔵門から徒歩1分

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約10分

じっくり観光するなら:約30分

📍 見どころ

- 荘厳な屋根と軒の造形:伝統的な入母屋造りの大屋根が重厚な印象を与えます。

- 観音像を祀る内陣:秘仏本尊への信仰が今なお受け継がれています。

- 徳川家光の再建の象徴:歴史的信仰の核であり、江戸幕府の庇護を物語る存在です。

- 戦後再建のきらめき:戦災を乗り越え、信徒の寄付で再築された歴史の証。

📌 トリビア

- 国宝指定された旧本堂:かつては国宝に指定されたものの、戦災で失われたのは惜しまれます。

- 徳川の絵馬奉納:徳川秀忠や家光が奉納した絵馬が多数残っており、戦災で難を逃れた絵馬は五重塔院に保管されています。

- 戦後再建の象徴:本堂の再建は、東京そして日本の戦後復興の象徴的なプロジェクトでした。

パノラマ写真

浅草東照宮 二天門

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆☆(江戸時代初期の建築が戦災を免れ現存)

視覚的魅力:☆☆(朱塗りの格式ある門構えに文化財の風格)

体験的価値:☆(参拝路の一部として、歴史の息吹を感じる通過型スポット)

浅草寺の二天門は、慶安2年(1649年)に建立された東門(東向きの切妻造八脚門)で、かつては「随身門」として、徳川家康を祀る浅草東照宮への門として建てられたと伝えられています 。

明治時代の神仏分離令により随身像は除かれ、代わりに鎌倉・鶴岡八幡宮から広目天と持国天が奉納されたことを契機に、「二天門」と改称されました 。

第二次世界大戦下の戦火にも焼失を免れ、現在の門には1957年(昭和32年)、上野・寛永寺の厳有院(徳川家綱霊廟)から移された「持国天」と「増長天」の二天像が安置されています 。これらの像は、江戸時代後期に制作された貴重な仏像です。

さらに、二天門は江戸時代初期の建築として現存する希少な存在であり、国の重要文化財に指定されています。2010年には改修を終え、創建当初の鮮やかな姿に蘇ったという記録もあります 。

| 建立年 | 慶安2年(1649年) |

|---|---|

| 起源 | 浅草東照宮(徳川家康祀祠)への随身門として建立 |

| 改称・仏像の変遷 | 明治:随身像→広目天・持国天、名称を「二天門」に改称 |

| 現在安置の像 | 持国天・増長天(1957年移設、寛永寺・厳有院由来) |

| 保存状況 | 第二次世界大戦の戦火を免れ現存 |

| 文化財指定 | 国の重要文化財 |

| 改修 | 2010年に創建当初の姿に復元に向けた改修完了 |

🗺 住所:東京都台東区浅草2‑3‑1(浅草寺 二天門)

🚶 アクセス

本堂(観音堂)から徒歩1分

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- 朱塗りの東門構え:格式高く、江戸期の仏教文化を伝える重厚な門。

- 二天像(持国天・増長天):寛永寺から移設された江戸後期作の仏像が往時の雰囲気を引き継ぐ。

- 戦火を免れた建造物:戦後の浅草再建の中で、江戸時代の建築を留めた貴重な存在。

- 東照宮との関係性:徳川将軍家の信仰文化の一端を感じられる史跡。

📌 トリビア

- 将軍家の祈願文化:「随身門」として、徳川初代・徳川秀忠が父・家康のために建てたとされ、東照宮への参拝路に位置していた背景があります。

- 仏像の意外なルーツ:現在の二天像は、徳川家綱の霊廟門から移設されたもので、寛永寺との深いつながりを有しています。

- 門の名称変遷:「随身門」→「二天門」への改称は、神仏分離を経た歴史の象徴とも言える出来事です。

パノラマ写真

浅草神社(あさくさじんじゃ)

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆☆

視覚的魅力:☆☆☆

体験的価値:☆☆☆

浅草神社は、浅草寺の本尊を発見した三人──檜前浜成命、檜前竹成命、土師真中知命──を祭神とし、地元で「三社様」として親しまれています。さらに、東照宮に祀られていた徳川家康公も1649年に合祀され、「三社大権現」と称されるようになりました。

社殿は第三代将軍・徳川家光により慶安2年(1649年)に建立されたもので、権現造という格式高い建築様式で設えられています。以来、関東大震災や戦災などの大きな災禍を免れ、現存する江戸時代初期の神社建築として非常に貴重とされており、1951年には国の重要文化財に指定されました。

神社の瓦には、徳川家の葵の家紋がついています。

| 建立年 | 慶安2年(1649年) |

|---|---|

| 建立者 | 徳川家光(第三代将軍) |

| 構造・特徴 | 本殿・幣殿・拝殿が幣殿で繋がる権現造り |

| 保存状況 | 関東大震災・戦火を免れ現存 |

| 文化財指定 | 1951年:国の重要文化財 |

| 備考 | 「三社大権現」として家康を合祀、「三社様」として庶民に親しまれる |

🗺 住所:東京都台東区浅草2‑3‑1

🚶 アクセス

本堂(観音堂)から徒歩1分

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約10分

じっくり観光するなら:約20分

📍 見どころ

- 権現造の社殿:徳川家光寄進の江戸初期建築。格式と美しさを併せ持つ構造。

- 三社参り:浅草寺とセットで「三社様」の信仰対象を巡る伝統的な参拝ルート。

- 三社祭:毎年5月に開催される江戸・東京を代表する祭り。三基の神輿が繰り出します。

- 徳川家康の合祀:幕府の庇護と信仰が神社にも及んだ証。

📌 トリビア

- 三社大権現:創建の功労者3名と徳川家康を併せて祀る神社であり、この呼称には岡の信仰と幕府の結びつきが反映されています。

- 戦火の奇跡的生存:浅草寺の多くの建築が戦災で焼失する中、浅草神社と隣接する門(例:二天門)は奇跡的に焼失を免れ、当時の姿を今に伝えています。

- 三社祭の魅力:100基近い町神輿の渡御や「びんざさら」の演舞が見どころで、約1.5〜2百万人の参加者を集める日本最大級の祭りです。

パノラマ写真

六角堂

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆☆

視覚的魅力:☆☆(控えめな佇まいながら歴史を感じさせる風格)

体験的価値:☆(静かな空間で歴史の余韻に浸る小さなスポット)

浅草寺境内にひっそりと佇む「六角堂」は、室町時代の建立とされる都内で最も古い木造建築のひとつで、現在は東京都指定文化財に指定されています。本尊には「日限地蔵尊」が祀られており、指定した日まで祈願すると願いが叶うとされ、地元でも信仰を集めてきました。徳川家康が浅草寺を幕府の祈願所と定めた頃から、境内整備が進められ、その後の江戸時代を通じて日本人の信仰空間として重要な存在となった流れの中に、この六角堂も歴史の証人として静かに佇んでいます。

| 建立時期 | 室町時代後期〜江戸初期(推定) |

|---|---|

| 構造・特徴 | 六角形の寄棟造り木造堂宇、内部に日限地蔵尊を安置 |

| 保存状況 | 現存、都内最古級の木造建築 |

| 文化財指定 | 東京都指定有形文化財 |

| 徳川との関係 | 家康が浅草寺を幕府の祈願寺に定めた文脈の中で、境内の歴史的建造物として継承 |

| 備考 | 落ち着いた雰囲気で訪れる人の少ない静謐なスポット |

🗺 住所:東京都台東区浅草2‑3‑1(浅草寺境内)

🚶 アクセス

本堂(観音堂)から徒歩2分

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

- 六角形の構造美:六角形の小堂は珍しく、建築的にも貴重な存在です。

- 日限地蔵尊:「日数を指定して祈ると願いが叶う」とされる民間信仰に根ざした祈りの対象。

- 都内最古級の佇まい:静かな境内にあり、戦災や震災を生き延びてきた歴史の残照。

- 徳川期の歴史背景:幕府による祈願所指定の潮流の中で継承されてきた境内の歴史的空間の一部。

📌 トリビア

- 静謐な祈りの場:浅草寺の主要な建築が華やかさや参拝者の多さで知られる中、六角堂だけはひっそりと異空間として存在感を放っています。

- 影向堂との併設:隣接する影向堂(ようごうどう)とともに、境内内で最も古い建造群を形成しています。

- 地図と移転の歴史:古地図によれば、六角堂の位置は本堂裏手から本堂北西の影向堂そばへ移されたことが示唆されています。

五重塔

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆☆(平安期からの宗教的意義と江戸幕府による整備)

視覚的魅力:☆☆☆(朱塗りの美しい塔が浅草のランドマーク)

体験的価値:☆☆(参道に立つモニュメントとして目を引く存在)

浅草寺の五重塔は、初めに平安時代の天慶5年(942年)に平公雅によって建立されたと伝えられます。江戸時代には、第三代将軍・徳川家光が慶安元年(1648年)に五重塔として再建し、これが江戸の象徴の一つとして親しまれました(戦災前の高さは約33m)。

第二次世界大戦中の1945年(東京大空襲)により旧塔は焼失しましたが、戦後の1973年には鉄骨・鉄筋コンクリート造により伝統外観を再現した塔が再建されました。現在の塔は高さ約48m(または53m)で、最上層にはスリランカ・イスルムニヤ寺院から寄贈された仏舎利が納められています。

| 創建年 | 942年(天慶5年)/伝承 |

|---|---|

| 再建(江戸期) | 1648年(慶安元年)・徳川家光による建立 |

| 構造・特徴 | 朱塗り五重塔、伝統的外観を再現/戦後はRC造・鉄骨使用 |

| 現在の塔の高さ | 約48 m(または53 m) |

| 仏舎利 | 1966年にスリランカ・イスルムニヤ寺院から奉戴し最上層に安置 |

| 焼失・再建歴 | 1945年東京大空襲で焼失→1973年再建 |

| 文化的意義 | 江戸四塔の一つで、浮世絵でも象徴的モチーフ |

🗺 住所:東京都台東区浅草2‑3‑1(浅草寺境内)

🚶 アクセス

本堂(観音堂)から徒歩1分

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

- 荘厳な塔姿:朱色と五重のシルエットが印象的で、写真映えも抜群。

- 仏舎利の納め先:最上層に仏の遺骨が収められており、信仰の奥深さを感じさせます。

- 江戸の象徴としての役割:家光の再建以降、浮世絵や絵画にたびたび描かれ、浅草の風景の定番でした。

- 戦後再興の象徴:戦災で失われた文化を復活させた象徴的建造物としても価値があります。

📌 トリビア

- 江戸四塔の一角:浅草寺の五重塔は、上野寛永寺・芝増上寺・谷中天王寺と並び「江戸四塔」として親しまれました。

- 旧塔の跡地:以前の五重塔の場所(旧東側)には「旧五重塔跡」の石碑が建てられています。

- 徳川将軍の信仰と文化的貢献:家光の建立により浅草寺の伽藍構成が整備され、以降の江戸文化形成に深く関与しました。

パノラマ写真

浅草東照宮(現存は、石橋、二天門のみ)

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆☆(徳川家康を東照大権現として浅草寺に勧請した希少な例)

視覚的魅力:☆(現在は建物がなく、石橋にのみその痕跡が残る)

体験的価値:☆(移りゆく境内の歴史を静かに感じるスポット)

徳川家康が神格化された「東照大権現」として浅草寺境内に「浅草東照宮」が設けられたのは元和4年(1618年)です。これは当時、徳川幕府が浅草寺を庇護するとともに、日光や増上寺とは別に庶民も含め誰もが家康に参拝できる場を江戸に作ろうという意図があったとされます。場所は浅草寺本堂の北西側(現在の影向堂付近)に位置していたと伝えられており、その参詣道には石橋が架けられました。東照宮への参道に設けられたこの石橋は元和4年当時のもので、現在でも境内に現存する貴重な遺構となっています。

浅草東照宮の随身門にあたる門は、現在「二天門」と呼ばれています。東照宮は寛永8年(1631年)および寛永19年(1642年)の火災で堂宇を焼失し、御神体は江戸城内紅葉山の東照宮に遷座されました。浅草の東照宮は以後再建されず、焼け残った随身門(現二天門)のみが取り残されたのです。明治初年の神仏分離によって門に安置されていた随身像は浅草神社に移され、代わりに広目天・持国天(四天王のうち二尊)が奉納されて門名も「二天門」に改められました。

東照宮本殿はその後再建されることなく歴史の中に消えましたが、浅草神社(三社様)には徳川家康が「東照大権現」として合祀され、三柱の「三社大権現」の一つに数えられて現在まで信仰が受け継がれています。

| 創祀年 | 元和4年(1618年) |

|---|---|

| 設置場所 | 浅草寺本堂裏手(現:影向堂・六角堂周辺) |

| 関連遺構 | 参詣用石橋(現存)、随身門→現在の二天門 |

| 焼失・後継 | 寛永19年(1642年)焼失・以後再建せず |

| 神仏分離後の変遷 | 二天門に広目天・持国天を安置、名称変更 |

| 現在の信仰先 | 浅草神社に家康(東照大権現)を合祀 |

🗺 所在地痕跡

現在の影向堂や六角堂の周辺(本堂の北後方)には、かつて浅草東照宮があったとされる記録が残ります。特に影向堂前の池に架かる石橋が、東照宮への参詣道として機能していました。

📍 見どころ

- 石橋(参詣道の名残):元和4年架橋、浅草東照宮の参道を象徴する石橋が現存。都内最古の石橋であり、往時の参詣の賑わいを今に伝えています。

- 二天門(旧随身門):東照宮の随身門として創建された朱塗り八脚門が現存し、江戸時代初期の建造物として国の重要文化財に指定されています。現在の門に安置されている持国天・増長天像は昭和期に移されたものですが、門自体は創建当時の姿をとどめています。

- 浅草神社の合祀:浅草神社では徳川家康を「三社大権現」の一柱として祀っています。東照宮消失後の慶安2年(1649年)に合祀されたもので、以降は庶民にも親しまれる形でその信仰が継承されました。現在も毎年5月の三社祭では家康を含む三柱の御神霊が盛大に祝い讃えられます。

📌 トリビア

- 庶民参拝の意図:日光や芝の増上寺とは異なり、浅草寺境内に東照宮を設けたことで、庶民も含め誰でも徳川家康に参拝できる場が生まれました。これは幕府が江戸の人々にも家康公への崇敬を広めようと配慮したものと考えられます。

- 二天門の仏像変遷:明治期の神仏分離政策の影響で、二天門(旧随身門)に安置されていた随身像(二体の神像)は浅草神社に遷され、代わりに仏教の守護神である広目天・持国天像が安置されました。門の名称もこのとき「随身門」から二天門に変更されています。

- 東照宮の遺構:浅草東照宮そのものは現存せず、現在目にできるのは当時から残る石橋と門だけです。これら僅かな遺構が残されたことにより、逆に東照宮消失の歴史が現在の境内で鮮烈に感じ取れるスポットとなっています。

伝法院(でんぼういん):通常非公開

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆☆

視覚的魅力:☆

体験的価値:☆

伝法院は浅草寺の本坊として、もとは「観音院」「智楽院」と呼ばれていましたが、元禄3年(1690年)頃に中興四世・宣存僧正の院号をとって「伝法院」と称されるようになりました。

江戸時代初期、名庭園築庭の名手・小堀遠州によって庭園が作庭されたと伝えられ、回遊式庭園としてして緻密な設計美を今に残しています。

客殿には阿弥陀三尊像が祀られ、左右に徳川歴代将軍の位牌が安置されています。これは幕府と寺の密接な関係を示す象徴として、歴史的な重みを帯びています。

伝法院の庭園は平成23年に国の名勝に指定されており、普段は非公開ですが、特別公開や茶会などの機会に訪れることが可能です。境内の鎮護堂(狸を祀った祠)から柵越しに庭が見えるスポットもあります。

| 成立年月・名称由来 | 元禄3年頃(1690年)、宣存僧正の院号から命名 |

|---|---|

| 構成要素 | 客殿・玄関(1777年再建)・書院群・台所(明治〜大正期整備)・庭園(小堀遠州作庭伝) |

| 徳川将軍との関係 | 客殿に徳川歴代将軍の位牌を安置 |

| 保存状況 | 現存(非公開/特別拝観あり) |

| 文化財指定 | 客殿・庭園:国指定重要文化財・名勝 |

| 備考 | 庭園は回遊式で、歴史と意匠を静かに伝える聖域 |

🗺 住所:東京都台東区浅草2‑3‑1(浅草寺伝法院)

🚶 アクセス

宝蔵門から徒歩4分

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分(非公開の為、門のみ見学可能)

📍 見どころ

- 回遊式庭園:小堀遠州作と伝わる庭園は、静かな中に変化に富んだ景観が広がる名園。

- 客殿の仏壇と位牌:阿弥陀三尊と徳川将軍・歴代住職位牌の堂々たる安置。

- 格式ある建築群:江戸後期から近代に至る建築様式の変遷を感じさせる構成。

- 非公開の静域:浅草寺の賑わいから離れた、心静まる特別空間。

📌 トリビア

- 秘密の庭園:もとは法親王のための庭だったと伝えられ、長らく秘苑とされていたこともあります。

- 鎮守に狸!:伝法院通り沿いに建つ「鎮護堂」には狸が祀られ、火事から伝法院を守るという伝説があります。

- 貴重な建築構成:建物群は方丈形式の堂と大書院・新書院などを備え、江戸の大本坊の威厳を今に伝えます。

待乳山聖天(本龍院)

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆☆(推古天皇時代創建と伝わる古刹で、江戸時代に徳川家康によって整備)

視覚的魅力:☆☆(境内に漂う静寂と「大根と巾着」のユニークな象徴性)

体験的価値:☆☆(ご利益信仰や大根供養など、庶民的で親しみやすい)

通称「待乳山聖天」として親しまれている本龍院は、推古天皇の時代(7世紀)に創建されたとされる、浅草寺の支院の一つです。聖天(大聖歓喜天)を祀り、「どんな願いも叶える最強の神様」と信仰されてきました。豊臣秀吉や徳川家康も熱心に信仰していたという逸話が残されています 。

江戸時代には、徳川家康が江戸城を築いた折、この地を守護する寺院として整備されたとも伝えられており、幕府との深い関わりを示す歴史的背景があります 。

境内の象徴は“白だいこん”と“巾着袋”。大根は身体健康と家庭円満、巾着袋は商売繁盛を意味し、そのユニークなモチーフは境内の至る所に見られます。大根はお下がりとして取り持ち帰ることもでき、ご利益スタイルが親しみやすいものです。

| 創建年 | 推古天皇時代(約7世紀)と伝承 |

|---|---|

| 構成 | 聖天様(歓喜天)を本尊とする浅草寺支院 |

| 徳川との関係 | 江戸幕府初期、家康による守護寺院として整備されたと伝わる |

| ユニークな象徴 | 大根(健康・和合)&巾着袋(商売繁盛) |

| ご利益 | 身体健康、夫婦和合、商売繁盛など幅広い |

| 文化的背景 | 江戸名所として浮世絵にも描かれたほか、“7代の幸せを一代で”という言葉でも有名 |

| 備考 | 信仰の強すぎるご利益を家康が独占防止のため“こわい神様”という噂を流したという伝承もある |

🗺 住所:東京都台東区浅草7‑4‑1

🚶 アクセス

地下鉄や東武線の「浅草駅」から徒歩約10分。静かな路地を抜けた先にある、穴場のような存在です 。

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約10分

じっくり観光するなら:約30分

📍 見どころ

- 歓喜天(聖天様):ガネーシャの化身ともいわれる象頭人身の秘仏として信仰されるご本尊。

- 大根&巾着の装飾:かわいらしくもパワフルなご利益象徴としてフォトジェニック。

- 江戸名所の風情:隅田川や待乳山を描いた浮世絵が多く残る歴史的舞台。

- 現代の信仰文化:SNS映えするご利益スポットとして若い層にも人気です。

📌 トリビア

- “最強パワースポット”の噂:あまりにもご利益が強すぎたため、徳川家康が「恐ろしい神様」との風評を流し、人々を遠ざけたという逸話も。

- “7世代分の福を一代で”:7代分の幸せを一人で受けるという強力なご利益が信じられてきました 。

- 浮世絵にも登場:江戸時代から景勝地として描かれた歴史的な存在でもあります 。

comment