真夏の浜松で、徳川家康ゆかりの地を巡る旅へ──。

浜松城や五社神社、築山御前の墓など、戦国時代の面影を残す史跡を一日かけて歩きました。炎天下の中、静かな社や苔むした墓所で感じたのは、武将たちの息遣いと、時を超えた祈りの気配。観光名所だけでは味わえない、浜松ならではの深い歴史旅をご紹介します。

浜松駅到着──一年ぶりの城下町へ

8月1日、真夏の朝。8時18分、私は浜松駅のホームに降り立った。

一年前に浜松城を訪れたときの記憶が、駅舎の匂いや街の空気とともに蘇る。あのときから戦国時代の知識を深め、再びここへ来る日を心待ちにしていた。

「今度はもっと深く、この土地を歩きたい」──そんな思いが胸を満たしていた。

パノラマ写真:浜松駅前

自転車は見つからず──バス移動へ

史跡は街中に点在している。効率よく回るためにいつもの様に自転車を借りようと思ったが、レンタルサイクルが見つからない。駅周辺を探し回ったが、結局見つけられず、仕方なくバス移動に切り替える。

炎天下の中を徒歩で回るよりはマシだが、少し肩を落とした。

五社神社・諏訪神社──家康を祀る静かな杜

最初に向かったのは五社神社・諏訪神社。徳川家康ゆかりの神社で、境内のあちこちに葵の御紋が刻まれている。御朱印も複数のデザインがあり、コレクター心をくすぐる場所。

木漏れ日の中で手を合わせると、心がスッと澄んでいく感覚に包まれた。蝉の鳴き声と鈴の音が重なり合い、真夏の暑さに覆われた街の中で、ここだけがひんやりとした静寂の空間となる。

この神社のポイントは、徳川秀忠誕生と深い関係があること。

1579年(天正7年)、家康の三男・秀忠が生まれた際、五社神社はその産土神として整備され、翌年に現在の地へ移されたといわれている。諏訪神社も同じく秀忠誕生と関連し、後に三代将軍・家光の時代に社殿が改めて造営されましたらしい。

当時の社殿は権現造りの旧国宝に指定されるほど立派なものだった。現在の社殿は1982年に再建されたもので、随所に葵紋が施され、徳川家の影響を今も強く感じることができる。

パノラマ写真:五社神社・諏訪神社

浜松城大手門跡──名残を伝える看板

次に徒歩で訪れたのは浜松城大手門跡。現在は立て看板があるだけで、当時の門そのものは残っていない。それでも、看板の前に立つと、かつてこの地を通った武将たちの姿を想像せずにはいられない。

浜松城──鎧掛松とお手植えみかんの物語

午前中とはいえ、気温はすでに30度を超えていた。汗が額をつたう中、天守が見えてくると自然と歩みが早まる。

城内には家康公鎧掛松があり、世代交代しつつもその故事が受け継がれている。また、家康公お手植えのみかんは駿府城から分けられたもの。

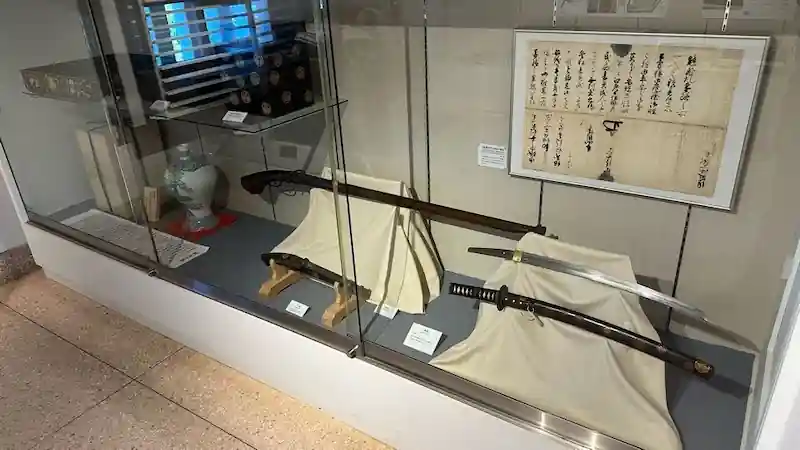

鉄門跡の石垣、天守門をくぐる瞬間の高揚感、またその門の上部は入る事ができ、そして門上部から見下ろす城下の眺め──。お城の内部では、家康や家臣たちの資料が展示され、戦国時代の空気に浸った。

パノラマ写真:浜松城

パノラマ写真:天守門前

パノラマ写真:天守門内部

パノラマ写真:天守閣前

裏手の浜松市美術館と日本庭園──静寂のひととき

城を出ると、裏手には浜松市美術館がある。戦国関連の展示を期待したが、スタッフに尋ねると特に展示はなく、少し肩透かし。しかし、隣接する日本庭園は予想以上の美しさだった。

小川がさらさらと流れ、苔むした石橋が架かる庭には誰もいない。真夏の喧騒から切り離された、贅沢な独り占めの時間だった。

パノラマ写真:日本庭園1

パノラマ写真:日本庭園2

元城東照宮と引間城御城印──大河ドラマの余韻

次の目的地は元城東照宮。道中、大河ドラマ『どうする家康』放送時に使われた展示施設跡を見つける。今は閉鎖されており、もったいないと思いつつ、維持の難しさを思う。

途中で引間城御城印を購入し、史跡コレクションがまたひとつ増えた。東照宮はしっかりとした社殿が残り、江戸幕府終焉後もこの地で祀られてきた歴史の重みを感じる。

パノラマ写真:元城東照宮

椿姫観音堂──築山殿の祈りの跡

住宅街の中にひっそり佇む椿姫観音堂。

一歩足を踏み入れた途端、現代の喧騒は遠ざかり、蝉時雨だけが耳を満たす。小さなお堂を包む静けさの奥に、時の流れを超えた祈りの気配が漂う。

家康の正室・築山殿が関わったと伝わり、地域の人々によって今も守られ続けるこの場所には、お田鶴の方(椿姫)が祀られている。

引間城主・飯尾連龍の正室であった彼女は、家康の遠江侵攻の折、夫を失ってなお18人の侍女と共に城を守り、壮絶な討死を遂げたという。武勇と清らかな志は、戦国の世を生きた女性の姿として今も語り継がれている。

さらに、築山御前がその魂を慰めるため、約百本の椿を植えたという伝承が残る。そこから、彼女は「椿姫」と呼ばれるようになった。

静かな境内で手を合わせると、

「この場所で、彼女たちはどんな思いで最期を迎えたのか」

そんな想像が胸をよぎる。武士道や義理、そして戦国の女性たちの悲哀が、蝉の声とともに今もここに響いているように感じられた。

浜松八幡宮と誕生橋跡──秀忠誕生の地

次に訪れたのは、広大な参道と立派な社殿を誇る浜松八幡宮。境内の摂社には東照宮もあり、ここでも葵紋入りの御朱印をいただける。

パノラマ写真:浜松八幡宮

パノラマ写真:境内摂社の東照宮

さらに歩くと、遠鉄電車の高架下に秀忠誕生の井戸と誕生橋跡が残る。現代のコンクリートと歴史の痕跡が共存する風景に、時の流れの不思議さを感じた。

パノラマ写真:秀忠誕生の井戸

高松山 西来院──築山御前と家康の弟の墓

次にバスで向かったのは高松山 西来院。

山門をくぐると、蝉の声だけが響く静謐な境内。ここには、徳川家康の正室・築山御前の墓がある。伝承によれば、彼女の体はここに、首は岡崎に葬られたという。

築山御前は今川義元の姪にあたり、家康との政略結婚で徳川家に嫁いだ女性。だが後年、織田信長との同盟が深まる中で、今川方との関係を疑われ、家康との関係も悪化。最期は家康の命により、ここ遠江の地で非業の死を遂げたと伝わる。その死の真相は今も論争が絶えず、浜松の史跡巡りの中でも特に考えさせられる場所だ。

墓を探して境内を歩くも、最初はそれらしい場所が見つからず、諦めかけたとき、掃除をしていた住職が声をかけてくれた。

「奥にありますよ。家康公の弟君のお墓も、その奥にあります」

案内された奥の墓所に進むと、苔むした石塔がひっそりと佇んでいた。家康の弟・松平源三郎康俊の墓も隣にあり、戦国の波に呑まれた一族の運命を物語っているようだった。

静かに手を合わせると、胸の奥に熱いものがこみ上げてきた。

家康の栄華の陰に、数多くの犠牲と複雑な人間模様があったことを、改めて痛感する瞬間だった。

パノラマ写真:高松山 西来院

炎天下の徒歩──うな重でひと息

次の目的地、浜松市博物館へ行こうとバス停へ向かうと、次のバスは30分後。待つより歩いたほうが早いと判断したが、真夏の炎天下で汗は滝のよう。

途中で出会ったうなぎ屋に吸い込まれるように入り、5,000円の関西風うな重を注文。パリッとした皮とふわふわの身、濃いタレの香ばしさに、疲れが一気に吹き飛んだ。

浜松市博物館──ナウマンゾウと戦国の交差点

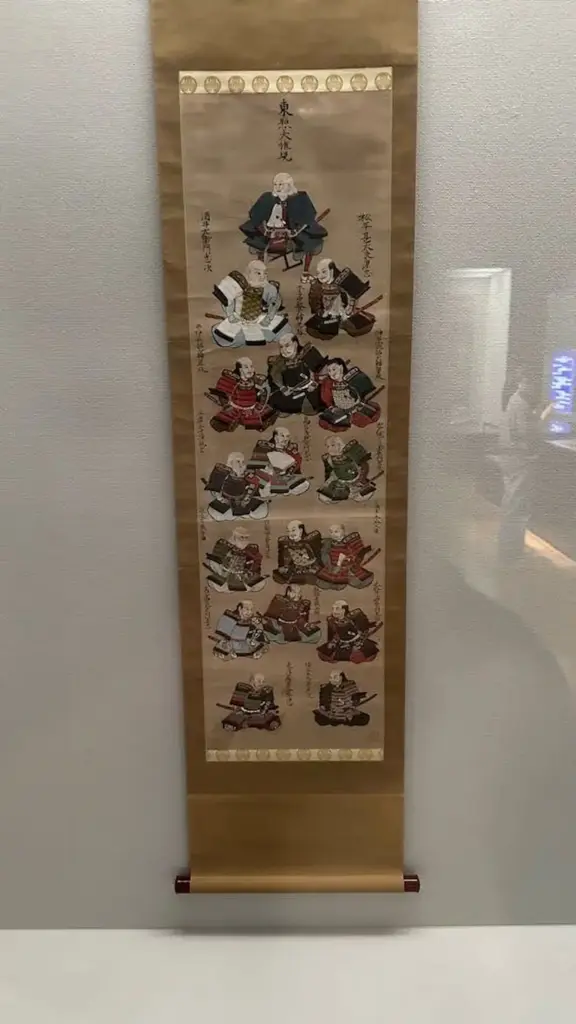

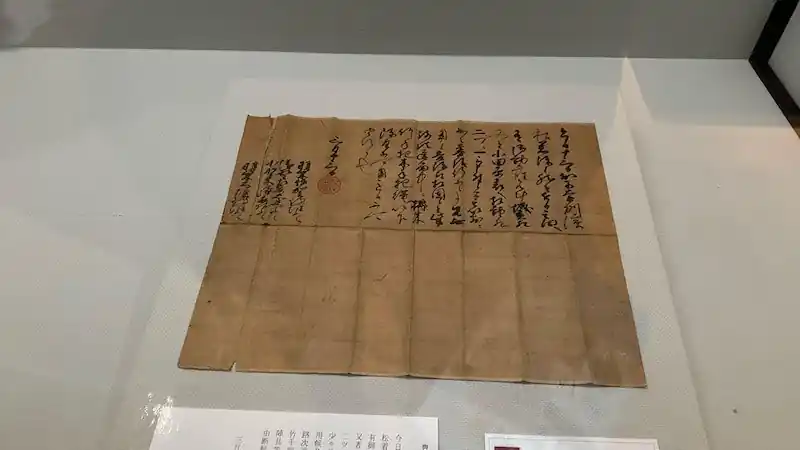

最後にたどり着いたのは浜松市博物館。メイン展示はナウマンゾウの化石だが、家康の家臣の掛け軸や手紙も展示されており、戦国と太古が同居する独特の空間だった。

読者へのメッセージ

浜松の史跡は、城や神社といったメインどころ以外は、看板や小さな祠だけが残る場所も多い。派手さはないが、かえって想像力をかき立てられるのが魅力だ。

歩いてみると、家康や秀忠、築山御前といった人物の足跡が、生活の場と地続きで残っていることに気づく。華やかな観光地ではないからこそ、戦国の息遣いを静かに感じられる旅になる。

真夏の暑さや移動の大変さも、この街を実感するひとつの要素。訪れるなら春や秋のほうが快適だが、暑さの中で歩いた時間は、きっと記憶に残るだろう。

comment