細川ガラシャの生涯

武将の娘、戦略家の妻、そして信仰の女性

武将の娘、戦略家の妻、そして信仰の女性へ

細川ガラシャ(1563–1600)、本名・明智珠。

戦国時代という苛烈な時代を、声なき抵抗と精神の自由をもって生き抜いた女性である。軍を率いたわけでもなく、政治の中枢に立ったわけでもない。しかし、父・明智光秀が「裏切り者」として歴史に刻まれた中で、珠が選び抜いた“信念”の生き方こそが、彼女を後世に語り継がれる存在にした。

本能寺の変による家名の失墜、政略結婚による制限された生活、禁教令下でのキリスト教改宗、そして関ヶ原前夜の悲劇的な最期——珠はただ翻弄されるのではなく、時に静かに、時に毅然と、自らの尊厳を守りきった。

その姿は「日本のキリシタン女性の象徴」であると同時に、封建社会の中で主体性を貫いた稀有な女性像として現代にも深い余韻を残す。

明智珠としての幼少期

1563年、珠は明智光秀の娘として生まれた。

光秀は織田信長に仕える重臣であり、その家に生まれた珠の幼少期は、特権と緊張が同居する複雑な環境だった。

幼い珠が身につけたのは、武家の姫としての礼法・書・慎みといった教養であり、家臣団を束ねる父の姿を見ながら、忠義と名誉の価値観を自然と吸収していった。

同時に、戦乱が続く時代において、栄光も没落も一瞬で覆るという不安定さを肌で感じながら育ったと考えられる。

珠の人生が大きく動き出すのは、十代半ばの婚姻である。

細川忠興との結婚

政略に組み込まれた若き姫の人生**

16歳前後の頃、珠は細川忠興(ただおき)に嫁ぐ。

忠興は武勇と才覚をもつ若き武将で、織田政権の重要な家臣の一人だった。この結びつきは、両家の政治的同盟を強化するための典型的な政略婚であり、恋愛による結婚ではなかった。

忠興は有能である一方、激しい気性を持つ人物としても知られる。夫妻の間に深い情愛があったことを示す史料は少なく、珠は武家の妻としての役割——慎み、従順、礼節——を守りながら細川家に入った。

やがて数人の子をもうけ、珠は細川家の女性としての日々を送る。しかし、この平穏は長く続かない。

本能寺の変:娘を襲った深い衝撃

父の叛旗が娘の人生を一夜で破壊する

1582年6月。

父・明智光秀が本能寺で織田信長を討ったという報は、珠の世界を完全に一変させた。

光秀の動機は今も議論が分かれるが、「忠臣による大逆」という烙印は無慈悲に押された。光秀は山崎の戦いで敗れ、わずか数日でその命を落とす。

珠は、一夜にして「裏切り者の娘」となった。

細川家は光秀の行動と一切の関係を否定せねばならず、忠興は家名を守るため、珠を細川家の屋敷に幽閉。

離縁は避けられたものの、外との交流を禁じ、厳重に隔離する措置が取られた。

自由も尊厳も奪われた中で、珠は深い孤独の中に置かれる。

しかし、この閉ざされた期間こそ、珠の精神が大きく変わり始める契機となった。

キリスト教への改宗

珠からガラシャへ——精神の再生

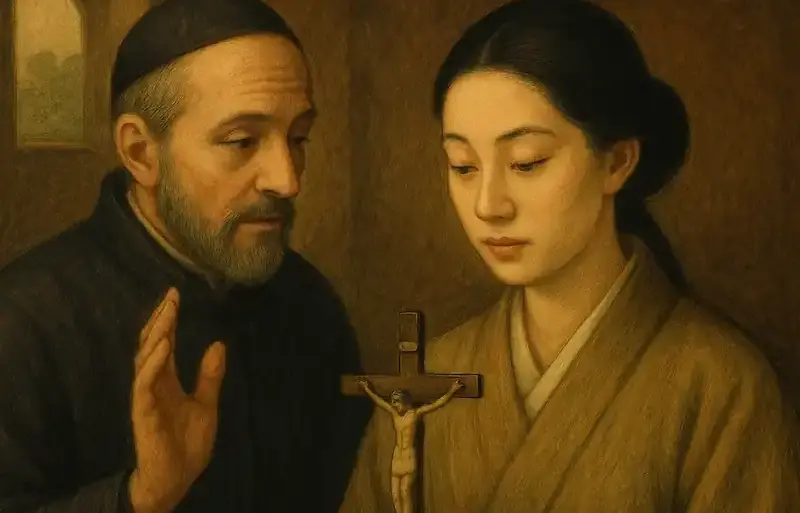

幽閉生活の中で珠は、密かに布教を行うイエズス会士たちと接触する機会を得たと考えられている。

当時の日本ではキリスト教への風当たりが強まりつつあり、信仰を持つこと自体が命を危険に晒す決断だった。

しかし、珠はキリスト教が説く“赦し”“救い”“苦難の中の尊厳”といった理念に深く心を動かされる。

血筋でも政治でもなく、「良心」に基づいて生きるという道は、珠にとって初めて自らの意思で選ぶ生き方だった。

1587年前後、珠は洗礼を受け「ガラシャ(Gracia=恩寵)」という名を授かる。

それは、封建的な役割からの静かな解放であり、父の罪や家名に縛られる人生への拒絶だった。

忠興はキリスト教徒ではなかったが、細川家を危険に晒さない範囲で信仰を容認した。ただし、ミサへの参加や宣教師との密会には厳しい制限が課された。

それでもガラシャは、信仰によって精神の自由を取り戻していく。

幽閉下の暮らし

静かな抵抗としての「精神の自由」

ガラシャの生活は依然として屋敷内に限られ、外界とは隔絶されていた。

政治的理由から公的な場に現れることは許されず、ミサ出席も禁じられていた。

しかし彼女は、手紙や密かな面会を通じて宣教師たちと交流し、信仰を守り続ける。

宣教師の記録には、ガラシャの知性・品位・言葉の優美さを讃える記述が残る。

彼女の屋敷は贅華ではなく、祈りと熟考が満ちる静かな“精神の聖域”として描かれた。

また彼女は、女性たちの間で密かな憧れの的でもあった。

武家の妻として従順さを求められる時代に、信仰によって内面的な主体性を保ち続ける姿は、貴族女性の共感を呼び、彼女を特別な存在へと押し上げていった。

静寂の中で磨かれていくガラシャの精神。

声を奪われながらも、精神の主権を失わないその姿こそ、後世に残る「静かな強さ」の原型だった。

関ケ原の戦いと最期

殉教者の崇高な死——政治の道具ではなく、尊厳を選ぶ

1598年の秀吉死後、豊臣方と徳川家康の対立は決定的となり、1600年には関ヶ原へ向け天下分け目の戦が始まる。

西軍の総帥・石田三成は、大名たちの忠誠を確かなものにするため、対立する大名の妻子を人質に取る策を実行。

細川忠興は徳川方に属していたため、ガラシャも「人質の標的」となった。

忠興は留守の際、家臣に「妻が三成に捕らえられるくらいなら、自ら命を絶て」と命じていた。しかし、敬虔なキリシタンであるガラシャにとって、自害は重い罪であり選び得ない。

そこで彼女は自分の意思で、「自害せずに死ぬ」という苦渋の選択をした。

忠実な家臣・小笠原少斎に「自らの手で殺めてもらう」形で最期を迎え、屋敷は火が放たれ、遺体が辱められないよう配慮された——と伝えられている。

この死は、当時の日本に大きな衝撃を与えた。

武士道の名誉とキリスト教の殉教精神が一点で交わる、歴史上稀有な死だった。

ガラシャは政治の道具として生きることを拒み、信仰と尊厳を守るために死を選んだのである。

細川ガラシャの遺したもの

信仰・文化・女性史を照らし続ける光

ガラシャの生涯は短かった。しかし、彼女の影響は驚くほど広い。

■ キリシタン社会への影響

ガラシャは早くから「殉教者」として尊ばれ、宣教師たちの記録を通じて海外にも知られる存在となった。

彼女の物語は、潜伏キリシタンにとって「苦難の中にも恩寵がある」ことを示す希望の象徴であった。

■ 日本文化史における存在

戯曲、文学、歴史書の中で描かれるのは、信仰への忠誠だけでなく、品位と静かな勇気を持った女性像である。

「キリシタン武士」という矛盾するような存在を体現し、日本が西洋と対峙した時代の複雑さを象徴している。

■ 女性史への意義

父と夫の存在を通じてのみ語られがちな時代に、ガラシャは“信念によって自分の名を遺した女性”として際立つ。

主体性、精神の自由、耐える品位——彼女は沈黙の中で抵抗した女性の象徴であり続ける。

京都や大阪にはガラシャの像が立ち、彼女の名を冠する教会や学校がある。

彼女の記憶は、今もなお文化と信仰を超えて人々に影響を与えている。

結語

戦国という武力と野心が支配する時代に、細川ガラシャは“戦わずして強かった”女性だった。

力を持たず、政治を動かさずとも、信仰と尊厳を守った彼女の生き方は、将軍にも大名にも等しい深い遺産を残した。

その静かな強さは、乱世の中で最後に勝ったのが「良心」であることを、今も優しく語りかけている。

歴史からスクリーンへ:戸田鞠子に出会う

細川ガラシャのページに戻る

下のリンクから、細川ガラシャゆかりの地をめぐるページをご覧いただけます。