博物館編 ― 秀吉最後の大戦の舞台を歩く

名護屋城――。

文禄元年(1592)、豊臣秀吉が朝鮮出兵(文禄・慶長の役)のために築いた、日本史上最大規模の「出城」。総面積は約17万平方メートル、当時この一帯には150以上の諸大名の陣がひしめき、20万人を超える人々が集まったと伝えられている。まさに天下統一の絶頂期に秀吉が放った、最後にして最大の布石がこの地だった。

そんな歴史の余熱をいまも湛える遺構へ、ついに足を運ぶ日が来た。

名護屋城の駐車場に車を止めると、目の前には真っ青な空へと続く坂道が伸びていた。今は石垣しか残されていないと知っていても、その壮大なたたずまいと、この地に集った数え切れない人々の熱気の残響を思うと、胸が不思議にざわつく。

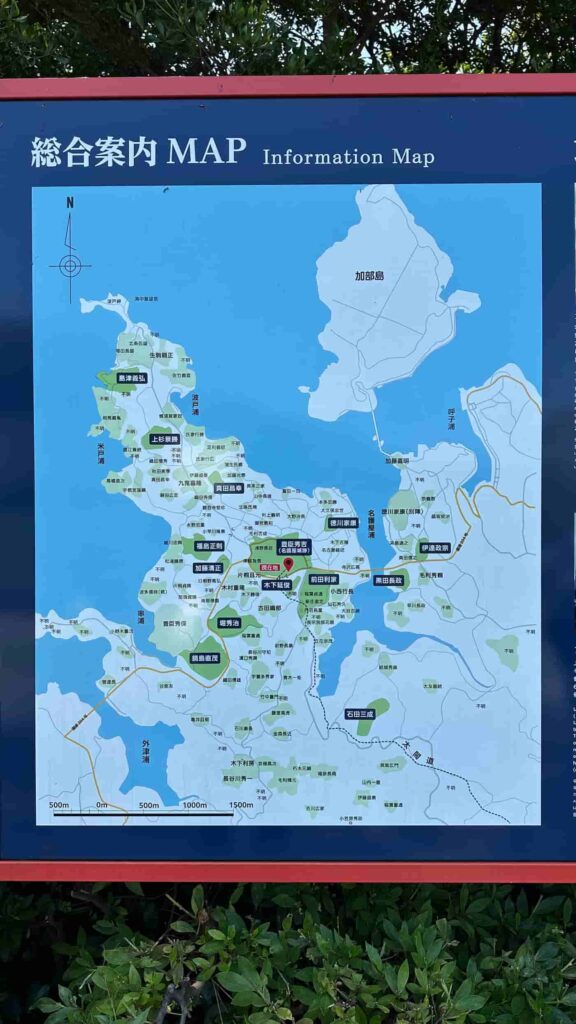

坂の途中には、このエリア全体を俯瞰できる地図看板が立てられていた。テーマは「秀吉最後の大いくさ」。名だたる武将たちの陣がこの周辺一帯に幾重にも張り巡らされ、その数の多さは圧巻の一言だ。普段の歴史スポット巡りでは、どこか物足りなさを感じることもあるのに、今回は逆に多すぎてどこから訪れるべきか迷うほどだった。

看板の一角では、人気歴史シミュレーションゲーム「信長の野望」とコラボした特設コーナーが目を引く。

豊臣秀吉、徳川家康、上杉景勝、直江兼続、真田昌幸、真田信繁(幸村)、前田利家、伊達政宗、福島正則、鍋島直茂、黒田長政、黒田官兵衛、石田三成、堀秀治、島津義弘、木下延俊…。

一人ひとりのイラストとプロフィールが紹介されており、戦国を駆け抜けた英雄たちがいまそこに集っているかのように感じられた。

看板を背に振り返ると、レンガ調を基調にした近代的で重厚な建物が目に入る。

「佐賀県立名護屋城博物館」。

この壮大な出兵の歴史を今に伝える知の拠点だ。高鳴る気持ちを抑えられず、さっそく館内へ入ることにした。

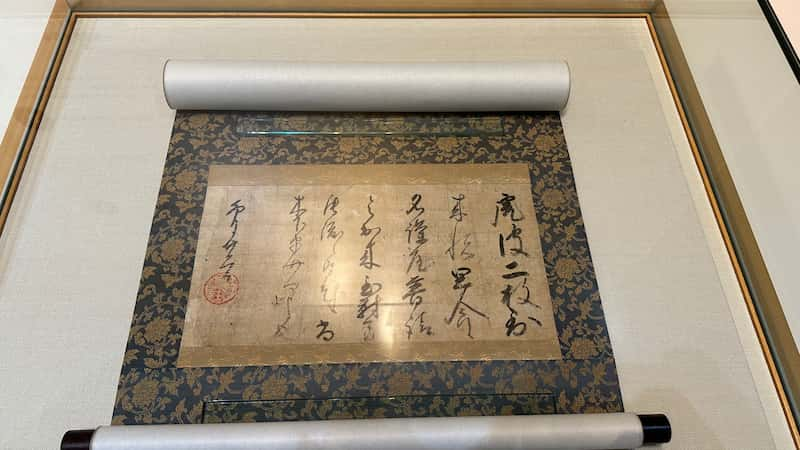

館内に足を踏み入れた瞬間、豊臣秀吉が虎皮二枚を贈られたことへの礼状、朱印状が目に飛び込んできた。何百年も前、確かにこの国を動かしていた人物の肉筆に出会うと、歴史の教科書で読むだけでは決して味わえない臨場感が一気に押し寄せる。

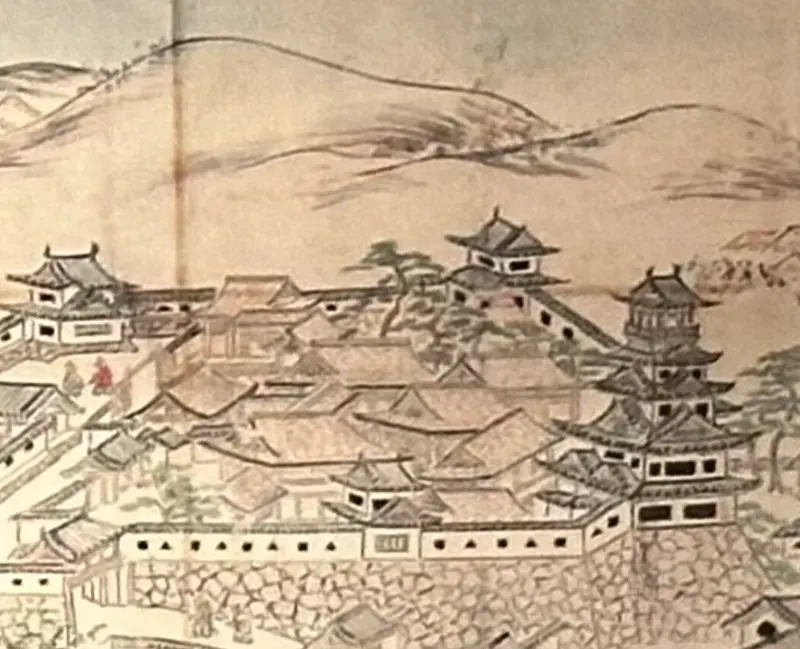

さらに進むと、名護屋城跡の精巧な平面図や発掘調査で判明した構造が展示されている。当時、城には五重七階の壮麗な天守閣がそびえていたとされ、狩野派の絵師が描いたと伝わる『名護屋城図屏風』と照らし合わせることで、その姿が鮮明に想像できる。絵の中でそびえる天守は、城主だけでなく諸将にも畏敬を抱かせる威容だったのだろう。

展示の奥には、秀吉の権威を象徴する「黄金の茶室」が原寸大で再現されていた。金箔の輝きは静かな展示空間を眩しく染め、訪れる人の足を止める。かつてこの黄金の空間で、どれほどの権勢と緊張が交錯していたのかと想像すると、背筋が伸びる思いがした。

博物館の中央ホールには、当時の日本と朝鮮の造船技術の粋を集めた船の模型が展示されていた。中でも、日本最大級の軍船とされる「安宅船(あたけぶね)」の模型は圧巻だ。甲板に瓦屋根の櫓が載り、まるで海上の城郭のような威容を誇っている。その独特の造形に、日本らしさと戦国時代の技術力の高さを改めて思い知らされた。

博物館を一通り見学した後、出入り口付近に「木下延俊陣跡」の案内が目に留まった。驚くことに、館内からその陣跡に直接続くルートが整備されているという。

案内に従って階段を上り、奥の林へと歩を進める。

木漏れ日の下、静かな道を抜けると、小高い開けた場所に陣跡が姿を現した。周囲にはいくつもの看板が設置され、当時ここで何が行われていたかが丁寧に解説されている。

再び博物館に戻ると、出入口の一角に名護屋城の山里丸にあったとされる「草庵茶室」が復元されていた。青竹で組まれた簡素で清々しい佇まいは、先ほどの黄金の茶室と好対照だ。その質素な空間を眺めながら、権力と侘び寂びの両極を行き来した秀吉の心の内を思わず想像した。

名護屋城跡編 ― 石垣に刻まれた戦国の残響

博物館を出ると、いよいよ名護屋城跡そのものへと歩を進めた。

眼前に広がるのは、何も遮るもののない青空と、広大な敷地に点在する石垣。数百年前、この場所に立った無数の人々の足音や声が、かすかに吹く風の中にまだ混じっているような気がした。

天気はすこぶる良く、夏の陽射しが石の肌を白く照らし出していた。眩しさの中に、かつてこの地が天下統一を掲げる秀吉の本営であった威容を想像すると、思わず背筋が伸びる。

入口の案内所では、協力金として100円を支払って中へ。これほど広大な史跡を維持するには、並大抵の労力ではないだろう。むしろ、この貴重な遺構を未来に伝えるために、もう少し高い金額でも良いのではないかと感じた。特に、この後、各武将の陣跡は雑草の手入れがあまりされておらず荒れていたので、この入場料を上げて得た収益でメンテナンスをすればと後ほど思う。

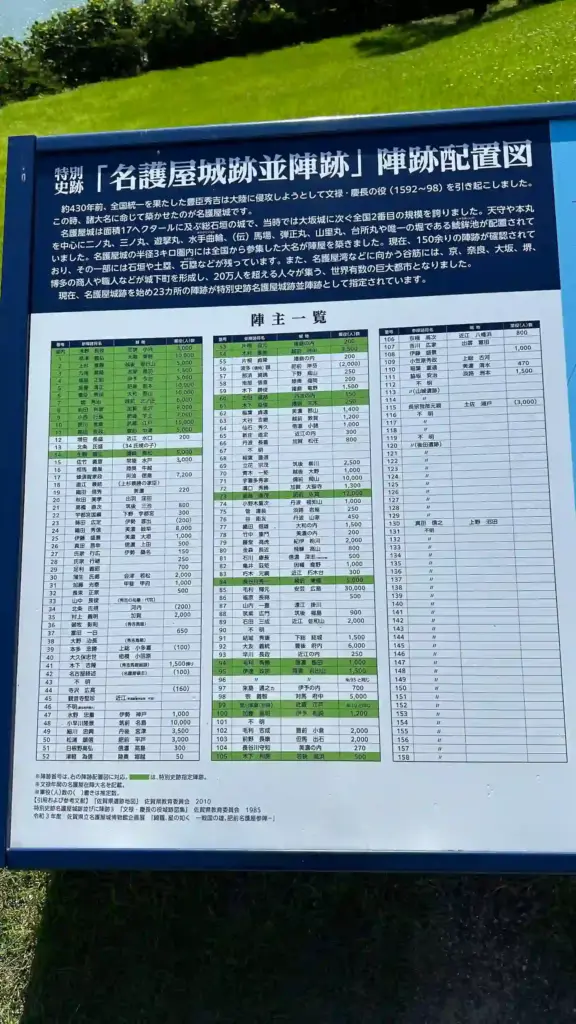

案内所を抜けると、大きな広場にいくつもの看板が立ち並んでいた。中でも「名護屋城跡並びに陣跡配置図」と題された地図は圧巻だった。そこには、150あまりの陣跡と、各大名が率いた軍勢の人数が記されている。武士だけでなく、商人、職人、雑兵がひしめき合い、最大で20万人がここに集ったという規模は、改めて想像を超えていた。

秀吉の死後、慶長5年(1600)にこの城は廃城となり、さらに寛永年間(1624~1644)に徳川幕府の命で徹底的に破却(城割)が行われた。それでもなお、石垣や櫓跡がこれほど残っているのは奇跡的ともいえる。

整備された坂道をゆっくりと上っていく。周囲には当時の城郭の礎石が点在し、草むらから顔を出す大きな石が、時の流れをそのまま刻んでいるようだった。

坂を上りきったところにも櫓跡があり、そこから一望できる景色は息を呑む美しさだった。どこまでも続く青空と、緑の芝生が広がり、その向こうには玄界灘の青い海がきらめいていた。吹き抜ける風が心地よく、汗ばむ肌に涼しさを運んでくれる。

周辺には、当時ここから見渡せた陣の位置や、城内の配置を示す説明板が整備されていた。眺めながら、ここに立った秀吉や家康、諸将がどんな思いでこの光景を見つめていたのかを考える。

三の丸から本丸跡へ、そして馬場、二の丸、舟手口、上山里丸と、城内を右回りにゆっくりと巡る。どの場所からも視界を遮るものは少なく、当時の名護屋城がいかに防御と権威を兼ね備えた城であったかがわかる。

最後の石段を上ると一番高い位置にある本丸跡へ到着。本丸跡はやはり城内で最も高い場所にあり、空がすぐ手の届くところにあるかのようだった。ここに立つと、どんな権力者でもひとときだけは静かな孤独に包まれたのではないかと思えた。

やがて天守台にたどり着くと、そこからは遊撃丸の広場と、その先に広がる玄界灘が一望できた。

ここはまさしく豊臣秀吉公、そして徳川家康公をはじめとする諸大名も立ち、同じ景色を眺めた場所だろう。悠久の歴史の重みと、その中心に立つ自分の小ささを感じながら、しばし風景に見入った。

そんな感慨を胸に駐車場へ戻り、車で山里口や広沢寺を巡り、名護屋城本体のツアーを終えた。

(この後は、点在する陣跡を一つずつ訪ねる旅が始まる。)

comment