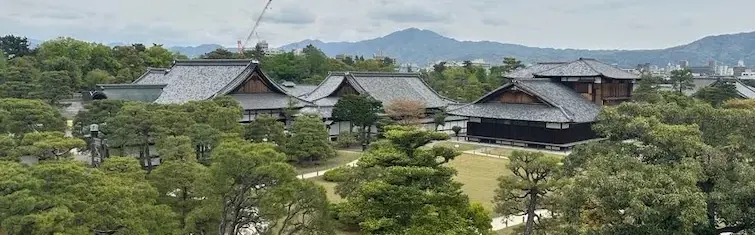

二条城の“静かな遺構”に歴史を感じる

二条城の静かな魅力は、華やかな御殿や門以外にも潜んでいます。

重厚な瓦屋根と厚い土壁が物語る「西北土蔵(米蔵)」、当時の姿を今に残す「西大手門」、そして庭園「清流園」に優雅に佇む数寄屋風の茶室「香雲亭」。訪れるたびに新たな発見と、時を超えた趣に包まれる、歴史好き必見のスポットです。

西北土蔵(米蔵)

🏛 概要

西北土蔵(米蔵)は、二条城の北西部に位置する重要な建築物で、1626年(寛永3年)頃に建築されました。この土蔵は、江戸時代には城内に10棟存在した土蔵のうちの一つで、現在は3棟のみが現存しています。土蔵は、主に穀物や武器の収納を目的として建てられましたが、二条城の土蔵はその中でも特に防火・防湿に優れた構造を持ち、城の防御機能の一端を担っていました。

西北土蔵は、本丸西橋を挟んで南に位置する西南土蔵と対をなしており、城内の物資管理の要所として機能していました。また、寛永期の絵図には、火縄銃で使用する塩硝用の土蔵2棟、火縄用の土蔵1棟が描かれており、これらの土蔵は火薬や武器の保管にも利用されていたことがわかります。現在、これらの土蔵は現存していませんが、西北土蔵は当時の姿を今に伝える貴重な遺構です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 築造年 | 1626年(寛永3年)頃、徳川家光による本丸整備時に築造 |

| 築造者 | 徳川幕府(江戸幕府の普請) |

| 構造・特徴 | 土蔵造、一重、桁行五間、梁間三間、本瓦葺。 西北隅櫓近くに位置し、主に米や兵糧を収納するための蔵として使用された。 厚い土壁と防火構造を備え、外観は白漆喰仕上げ。 |

| 改修・復元歴 | 江戸期から維持修繕が行われ、明治・昭和期にも補修を受けた。 屋根瓦や漆喰壁の修理履歴あり。 |

| 現存状況 | 現存。城内西北隅に位置し、外観保存のうえ内部非公開。 現在も防火蔵建築の典型例として保存されている。 |

| 消滅・損壊 | 大火や戦災による消失記録はなく、現存状態を保つ。 |

| 文化財指定 | 国の重要文化財(1939年10月28日指定) |

| 備考 | 米蔵は二条城本丸の北西隅に位置し、防火と備蓄の機能を併せ持つ。 同形式の土蔵が複数建てられたが、現存はこの1棟のみ。 厚い土壁と漆喰塗りが往時の姿をよく残している。 |

🗺 住所:

京都府京都市中京区二条通堀川西入二条城町541

🚶 アクセス

西北隅櫓跡から徒歩約1分(約51m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約10分

じっくり観光するなら:約20分(土蔵の構造や周辺の防御施設を詳しく観察する場合)

📍 見どころ

🔹 土蔵の構造:

西北土蔵は、土蔵造、一重、入母屋造、本瓦葺の構造を持ち、厚い土壁と瓦屋根が特徴です。これにより、防火・防湿性が高く、貴重な物資の保管に適していました。

🔹 防御機能:

土蔵は、単なる倉庫としてだけでなく、城の防御施設の一部としても機能していました。厚い壁と堅牢な構造は、敵の侵入や火災から城を守る役割を果たしていました。

🔹 歴史的背景:

西北土蔵は、江戸時代の城郭建築の中でも貴重な遺構であり、当時の物資管理や防御体制を知る手がかりとなります。また、二条城内に現存する3棟の土蔵の一つとして、歴史的価値が高い建物です。

📌 トリビア

💡 意外な歴史的背景:

寛永期の絵図には、火縄銃で使用する塩硝用の土蔵2棟、火縄用の土蔵1棟が描かれており、これらの土蔵は火薬や武器の保管にも利用されていたことがわかります。現在、これらの土蔵は現存していませんが、西北土蔵は当時の姿を今に伝える貴重な遺構です。

💡 知る人ぞ知る情報:

西北土蔵は、現在も当時の姿をほぼそのままに残しており、城内の他の建築物と比較しても保存状態が良好です。そのため、江戸時代の建築技術や生活様式を学ぶ上で貴重な資料となっています。

💡 著名人との関係:

西北土蔵は、徳川家康が築城した二条城の防御施設の一つであり、江戸幕府の権力を象徴する建物でした。また、二条城は、1867年(慶応3年)に15代将軍徳川慶喜が大政奉還を表明した場所としても知られています。

香雲亭

🏛 概要

香雲亭は、二条城内の庭園「清流園」に佇む数寄屋風の茶室で、江戸時代初期の豪商・角倉了以(すみのくら りょうい)の屋敷から移築された建物です。1965年(昭和40年)に清流園が整備された際、角倉家の屋敷跡から建物の一部と庭石約800個を譲り受け、さらに全国から集めた名石約300個を加えて造成されました。香雲亭は、通常は非公開ですが、特別な催しの際に内部が公開されることがあります。

香雲亭は、茶室としての機能を持ち、内部には雪見障子や床の間が設けられています。また、縁側からは清流園の美しい景観を望むことができ、訪れる人々に静寂と癒しの空間を提供しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 築造年 | 1965年(昭和40年)に清流園造成とともに移築 |

| 築造者 | 旧・角倉了以屋敷からの移築(京都市による庭園整備事業の一環) |

| 構造・特徴 | 数寄屋風書院造建築。 木造平屋建、入母屋造、桟瓦葺。 清流園の西端に位置し、池泉庭園を望む茶席・会席施設として設けられた。 建物は移築時に補修を受け、庭園景観と調和する意匠へと改められた。 |

| 改修・復元歴 | 1965年の移築後、1970年代・1990年代に屋根・内装の修復実施。 現在も保存整備が継続されている。 |

| 現存状況 | 現存。通常は外観のみ観覧可能。 特別公開や予約制の食事会場として期間限定利用される。 |

| 消滅・損壊 | 大規模な損壊や焼失の記録は確認されていない。 |

| 文化財指定 | 香雲亭単体での指定はないが、二条城構成遺構の一部として保存対象。 |

| 備考 | 香雲亭は旧・角倉了以屋敷から1965年(昭和40年)に移築され、清流園の造成と同時に整備された。 清流園は池泉回遊式の近代和風庭園であり、香雲亭はその景観の中核をなす。 現在も京都市の管理下で保存・活用され、特別観覧や呈茶会場として使用されることがある。 |

🗺 住所:

京都府京都市中京区二条通堀川西入二条城町541

🚶 アクセス

スタート地点:西北土蔵(米蔵)から徒歩約4分(約300m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約10分(外観のみ)

じっくり観光するなら:約30分(特別公開時の内部見学を含む)

📍 見どころ

🔹 数寄屋風の建築:

香雲亭は、数寄屋風の茶室建築で、内部には雪見障子や床の間が設けられています。また、縁側からは清流園の美しい景観を望むことができ、訪れる人々に静寂と癒しの空間を提供しています。

🔹 清流園との調和:

香雲亭は、池泉回遊式の和風庭園「清流園」の一角に位置し、庭園の景観と調和した美しい佇まいを見せています。庭園内には、角倉家の屋敷跡から移築された建物や庭石が配置されており、歴史的な趣を感じることができます。

🔹 特別公開時の利用:

香雲亭は、通常は非公開ですが、特別な催しの際に内部が公開されることがあります。例えば、期間限定で特別朝食や昼食が提供されることがあり、予約制で参加することができます。

📌 トリビア

💡 意外な歴史的背景:

香雲亭は、江戸時代初期の豪商・角倉了以の屋敷から移築された建物で、当時の建築様式や文化を今に伝えています。また、清流園の造成にあたっては、角倉家の屋敷跡から建物の一部と庭石約800個を譲り受け、さらに全国から集めた名石約300個を加えて整備されました。

💡 知る人ぞ知る情報:

香雲亭は、通常は非公開ですが、特別な催しの際に内部が公開されることがあります。例えば、期間限定で特別朝食や昼食が提供されることがあり、予約制で参加することができます。

💡 著名人との関係:

香雲亭は、特別な催しの際に、国内外の要人や著名人を迎える場としても利用されています。例えば、過去には英国の故ダイアナ妃が訪れたこともあると伝えられています。

comment