旅の始まりは、平戸交流広場駐車場から。ここは2時間まで無料で利用でき、それ以降は30分ごとに100円と、とてもリーズナブルだ。

ドラマ『Shogun(将軍)』のジョン・ブラックソーンのモデルとなった、イギリス人航海士・三浦按針がその生涯を閉じた場所としても知られる平戸。この小さな港町には、彼が歩んだ数奇な運命の痕跡が静かに息づいている。

観光地巡りの拠点としても便利なこの駐車場に車を停めると、少しひんやりとした潮風が頬を撫で、これから始まる歴史探訪への期待が胸に広がった。

幸橋

駐車場から歩いておよそ6分。石畳の道を進むと、静かに存在感を放つ幸橋(さいわいばし)が現れる。江戸時代に造られたと伝わるこの橋は、歴史の重みを湛えながら、いまも美しい姿を保っている。

積み上げられた石は、長い年月を経てもなお端正に整えられ、柔らかな朝の光に照らされてほのかに銀色に輝いていた。橋を渡るとき、石の表面に足の裏から伝わるひんやりとした感触が、なんとも心地いい。

橋の奥にそびえる門とのコラボレーションは、絵画のように調和がとれていて、しばらくその風景に見入ってしまった。

幸橋が造られたのは三浦按針がこの世を去った後のこと。だから彼自身がこの橋を渡ったことはないのだが、平戸における彼の功績や足跡が、後にこうした立派な構造物を築くきっかけになったのだろうと思うと、不思議な感慨が胸に広がった。

按針の館

そこからさらに3分ほど歩くと、「按針の館」が見えてくる。残念ながらこの日は外装の塗り替え工事中で、建物全体が白いシートに覆われていた。歴史ある佇まいをじっくり眺めることは叶わず、少し心残りだったが、次に訪れるときにはきちんとした姿を目にしたいと思う。

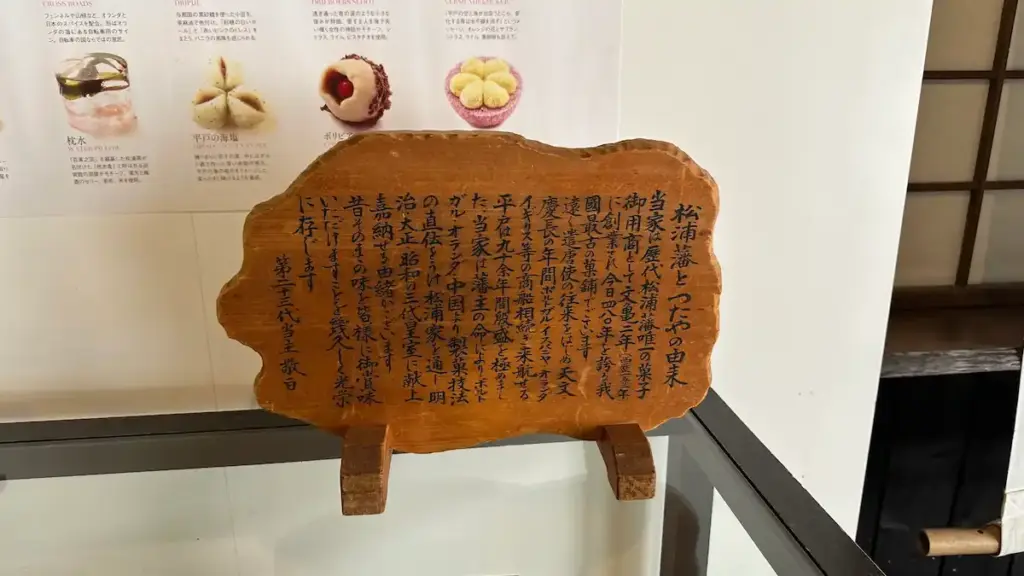

按針の館の一階は「蔦屋」という和菓子屋さんになっている。引き戸を開けて中へ入ると、木の香りがふわりと漂い、足元には昔ながらの井戸や井戸端が残されていて、まるで江戸時代の暮らしにタイムスリップしたような気持ちになる。

二階には、かつて三浦按針が住んでいた可能性があるとされる部屋が展示されている。高い天井にむき出しの梁が巡らされ、その古い造りには静かな迫力があった。畳に腰を下ろすと、鼻腔に届く木や畳の落ち着いた匂いが、当時の生活の気配を想像させる。

一階の半分は和菓子を販売しており、もう半分は畳敷きの飲食スペースになっている。どこか懐かしく、肩の力が抜けるような空間だ。

ここで、平戸を代表する銘菓のひとつ「カスドース」と「牛蒡餅」、そしてコーヒーを一杯注文した。

カスドースは、カステラをシロップにくぐらせて砂糖でコーティングしたお菓子で、外はしゃりっと固め、中はしっとりとしたカステラの柔らかさが残る。初めて味わう不思議な食感に、思わず小さな感動がこみ上げた。

牛蒡餅は甘さが控えめで、もちもちとした優しい口当たり。素朴でいて飽きのこない味わいが心に残る。

そして驚いたのはコーヒーの値段。たったの200円という良心的な価格に、思わず「本当にいいんですか?」と確認したくなるほどだった。ほっとする温かさと、どこか人の手のぬくもりを感じる優しさが、この空間全体を包んでいた。

三浦按針終焉の地碑

按針の館を出た後は、三浦按針が亡くなったと伝わる場所に建つ石碑を訪ねた。

人通りの少ない道を抜け、静かな空き地の奥へと足を踏み入れると、その石碑はひっそりと立っていた。周囲にはほとんど観光客の姿はなく、風が草を揺らす音だけが耳に届く。そこに漂う空気には、どこか特別な重みがあった。

按針の館へ向かうときにも、この碑の前を通っていたようだが、意識しないと見逃してしまいそうなほど控えめな佇まいだった。だからこそ、ここをきちんと訪れられたことに少し胸が高鳴った。

ただ、後ほど知ったがその近くに、「イギリス商館遺跡碑」があったことがわかり、それを見逃したのは悔いが残る。

平戸観光案内所

駐車場に戻り、近くの平戸観光協会に立ち寄ると、地元のおじさんがにこやかに迎えてくれた。その柔らかい笑顔に、旅の緊張がすっとほどける。

周辺の見どころや史跡の行き方を詳しく教えてくれるだけでなく、思いがけず興味深い話も聞くことができた。

たとえば、源氏物語の主要な登場人物である光源氏のモデルのひとりに、佐賀にゆかりのある天皇家の人物(嵯峨天皇の皇子)がいるという話。文学の世界とこの土地が不思議に交錯するのを感じてわくわくした。

さらに、この後訪れる按針の墓の近くから骨が出てきたこと、その骨をDNA鑑定した結果、西洋人のものであったと判明したこと。そして、その骨が発見された場所を丁寧に教えてもらえた。想像もしていなかった逸話に触れられて、とてもありがたかったし、この旅が一層深みを増した気がした。

三浦按針の墓

観光案内所を後にし、三浦按針の墓を目指す。

しばらく歩くと、道はゆるやかな坂道に変わり、やがて本格的な階段が始まった。石段を一段一段踏みしめるたび、背中にじんわりと汗がにじむ。

ふと振り返ると、平戸の港と町並みが少しずつ遠ざかり、小さくなっていくのが見えた。青い空に白い雲が流れ、潮風が額を冷やしてくれる。看板には「三浦按針墓所こちら」と書かれていて、それを道しるべに進むだけで、どこか嬉しい気持ちになる。

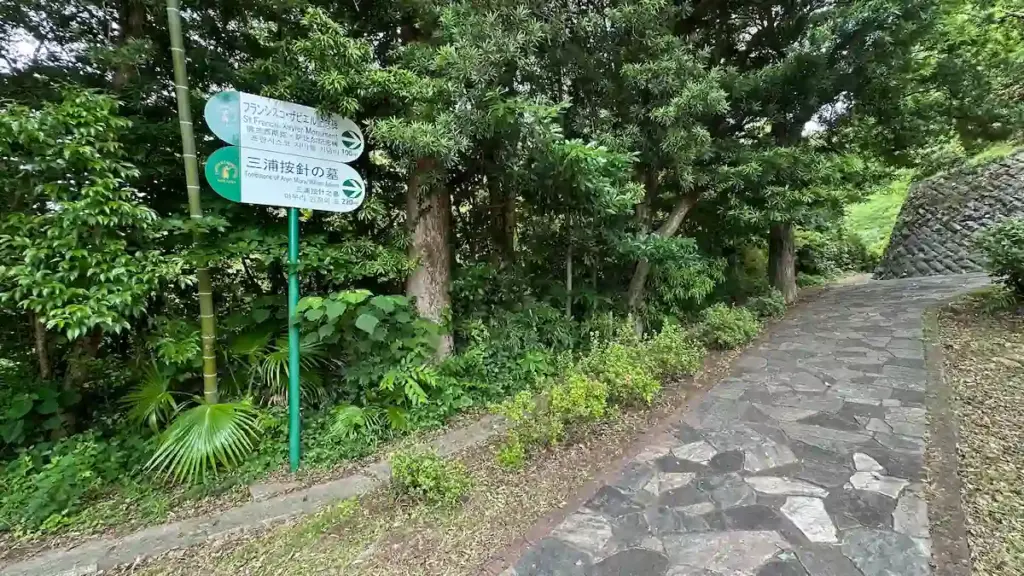

途中には「ザビエル記念碑」と思われる案内も目に入った。この小さな丘に、いくつもの歴史が折り重なり、息づいていることを改めて感じる。

階段を上り切ると、視界がぱっと開けた。そこには、立派な墓碑が堂々と建っていた。

「お墓」という言葉から抱いていた厳かな重苦しさは不思議となく、澄んだ青空と明るい陽射しに包まれて、むしろやさしく迎え入れられた気がした。

墓碑の正面は開けていて、遠くに海と空が重なり合う。潮の香りと鳥の声が混じり合うその景色は、とても清々しい場所だった。

ここが三浦按針、すなわちウィリアム・アダムスが眠る場所。

案内所のおじさんが話してくれた「向かって後ろ側に骨があった場所があるんだよ」という説明は、結局どこを指していたのかは分からなかった。それでも、右奥に当初の三浦家の墓だったのではないかといわれる石が残されていて、それを見つけられただけで心が満たされた。

しばらくその場に立ち、墓碑にそっと手を合わせる。

旅の途中でこうして歴史と直接向き合う時間には、言葉にできない静けさと深い余韻がある。

さらに進むと、アンジンローズガーデンと呼ばれる小さな庭園がある。

案内所のおじさんに確認したところ、「ここは特に三浦按針と直接的な関係はないんだよ」と教えてくれた。それでも、“按針”の名前がついている以上、この場所を素通りするわけにはいかない。

園内には「平戸ミステリーローズ」という、古い(おそらく由緒ある)品種のバラが植えられているらしい。どんな花なのか心が弾んだが、残念ながら訪れたときには花は咲いていなかった。咲き誇る季節にもう一度来たいと強く思う。

それでも、丘の上から吹いてくる潮風がとても心地よく、階段を登って疲れた体をひととき癒やしてくれた。頬に触れる風はひんやりとして、夏の気配をはらみながらも涼やかで、目を閉じると海の匂いが胸いっぱいに広がる。

さらに奥へ進むと、小さな展望台もあった。木製の手すりに手をかけて周囲を見渡すと、遠くまで続く平戸の海と街並み、平戸城などが一望できる。ここまで来たからには、この展望台まで足を運ぶことをおすすめしたい。

オランダ商館

次に向かったのは、オランダ商館。

丘を下る道すがら、途中で目に入る小さな史跡や案内板に、一つひとつ立ち止まっては眺めた。石畳の坂道を歩いていると、時間の流れがゆっくりになっていく気がする。

オランダ堀と呼ばれる石積みの水路は、往時の貿易の賑わいをそのまま映し出すように、静かに水をたたえていた。きっと何百年も前、ここを異国の船から荷が運ばれ、人々の手で交易品が運ばれていたのだろう。そんな情景を想像すると、歴史の一片に触れられるようで胸が高鳴る。

やがてオランダ商館にたどり着くと、堂々とした白い建物が目に飛び込んできた。青空を背景に真っ白な外壁が映え、当時の栄華を物語るようだった。

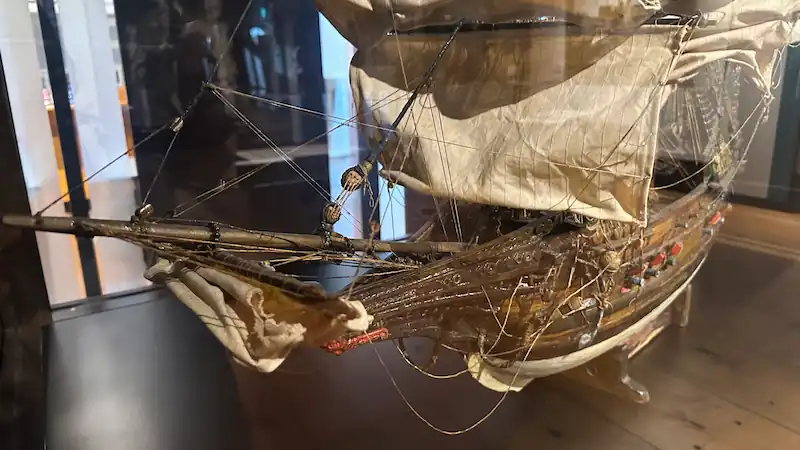

中へ入ると、交易に使われた品々や船の模型が丁寧に展示されていた。館内はきれいに整備されていて、解説パネルや復元模型を眺めるたびに、平戸がいかに国際貿易の最前線だったかが伝わってくる。

残念ながら、ここには三浦按針に直接関わる展示は見当たらなかった。ただ、リーフデ号の模型や、その時代に日本へ入ってきた珍しい品々を見ていると、当時の文化交流の広がりが生き生きと感じられた。

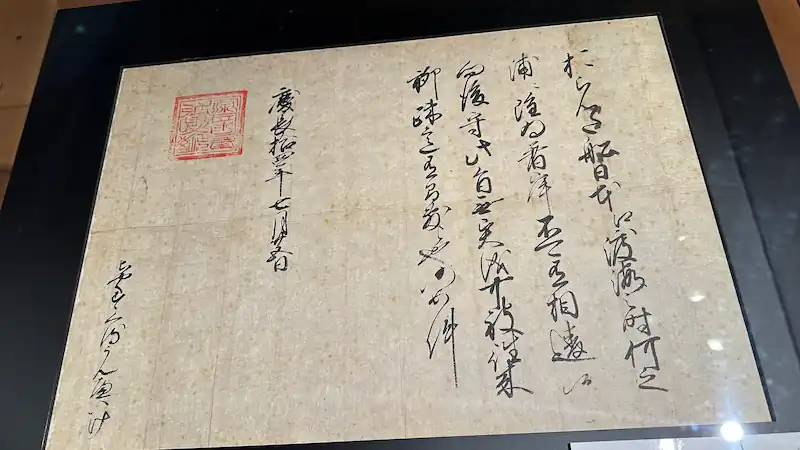

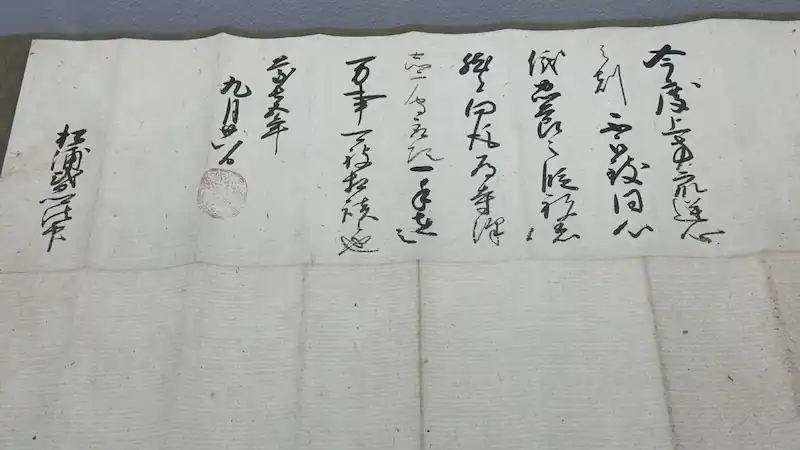

印象に残っているのは、徳川家康朱印状(複製)で、1609年に東インド会社に対し、日本のどこの港に寄港しても良いなど記載されたものだった。

それにしても、結局徳川秀忠の代で鎖国が行われ、しばらく貿易はオランダに限定されてしまったのだと思うと、歴史の皮肉を思わず考えさせられる。

館内に置いてあったパンフレットを何気なく手に取って目を通すと、いくつか新しい情報が書かれていた。

先ほど歩いた石の橋の奥には、かつてイギリス商館が10年ほど置かれていた記録があるという。その場所こそが按針の拠点だったと知り、さっき何気なく歩いた道が、まさに按針ゆかりの地だったのだと分かって、思わず胸が高鳴った。

さらに、朝訪れた亀岡神社の鳥居についても、もともとは按針が航海の安全を願って寄進したものだという記述があり、またひとつ新しい繋がりが見つかった気がした。

館内を一通り見学し終え、最後に外へ出て深呼吸をする。潮の香りと少し湿った風が、火照った頬を冷やしてくれた。

旅は、調べていけばいくほど、新しい景色を見せてくれる。今回もまた、歩いた分だけ発見があった。

松浦史料博物館

次に向かったのは、松浦家の屋敷がそのまま博物館として残されている場所だった。

立派な門をくぐると、奥には広々とした屋敷があり、当時の調度品や史料が整然と展示されていた。静かな空間に足を踏み入れると、ふっと空気がひんやりして、時間が少し巻き戻ったような感覚になる。

ここでも三浦按針にまつわる展示が何かあるのではと、淡い期待を抱いて館内を巡ったが、残念ながら彼に直接関わる資料は見つからなかった。それでも、この建物自体が1893年に建てられた比較的新しいものとはいえ、すでに100年以上の歴史を持つ。そんな屋敷が今もこうして博物館として大切に守られていることが、何よりありがたいと感じた。

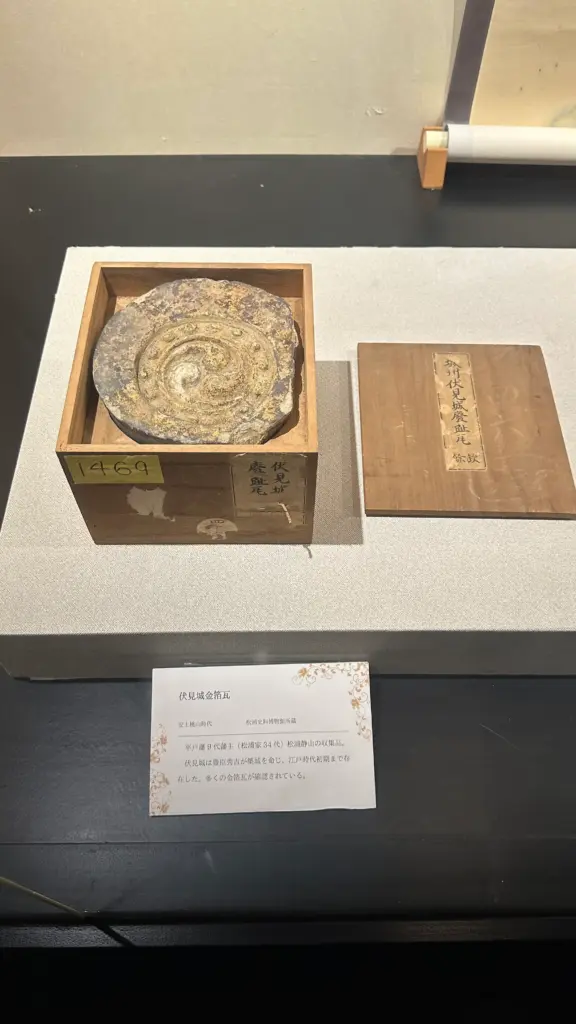

特に印象に残ったのは、あの豊臣秀吉が築いた伏見城に使われていた金箔瓦や、秀吉が島津討伐からの帰り道に突如発行したキリシタン追放の文章、さらに徳川家康が関ヶ原の戦いで石田三成側に与しなかったことを賞して発行した朱印状など、日本史ファンにはたまらない貴重な品々だ。

ガラス越しにそれらを眺めていると、一枚の紙や一片の瓦が、時代の大きなうねりを物語っているようで、背筋が伸びる思いがした。

庭の奥には簡素な茶室がひっそりと佇んでいた。余計な装飾のない、凛とした造りに心が静まる。どこを歩いても、この場所に積み重なった長い時間が肌で感じられた。

屋敷を後にし、車へ戻る道すがら、ふと道端に立つ銅像が目に留まった。

歴史の道に建つ三浦按針の像だ。青銅の按針が遠くを見つめるその姿は、どこか孤高の風格があり、印象的な光景だった。

イギリス商館の碑、亀岡神社 一の鳥居

当初予定していた場所はすべて巡り終えたが、オランダ商館で入手した按針ゆかりのパンフレットに、まだ訪れていないスポットが記載されていた。イギリス商館跡と亀岡神社の一の鳥居だ。

せっかくここまで来たのだから、最後までその足跡を辿ろうと思い、再び歩き始めた。

まず向かったのは、先ほど幸橋の近くで見逃していたイギリス商館跡の石碑。

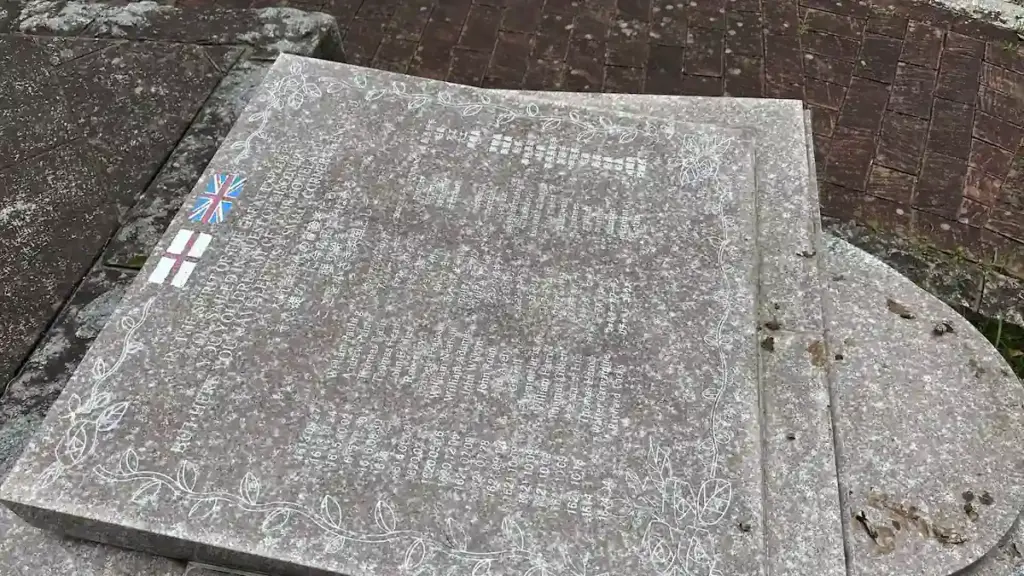

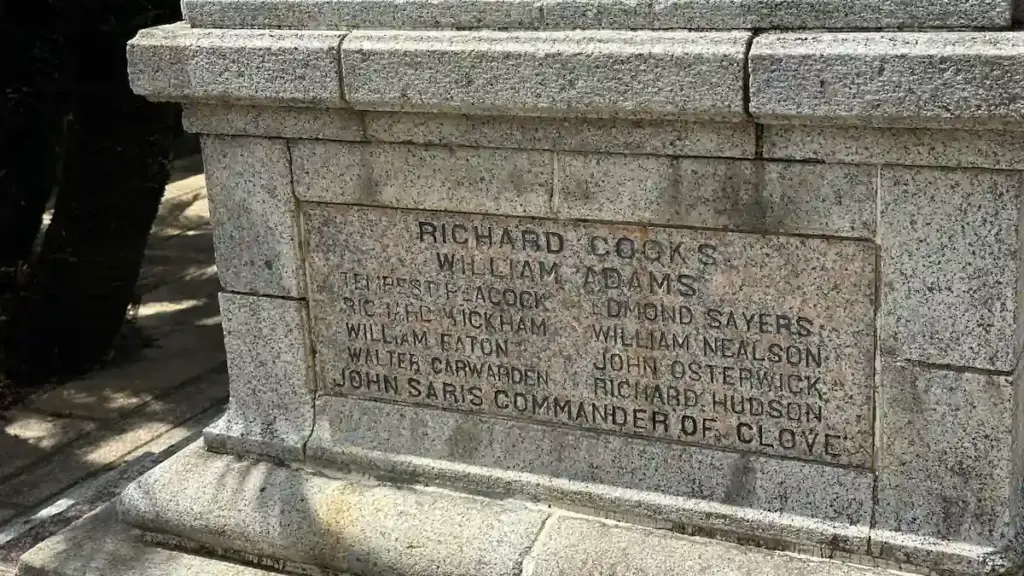

幸橋を渡り、大きな門をくぐると、右手に立派な石碑が現れた。近づいてじっと目を凝らすと、その表面にはしっかりと「ウィリアム・アダムス」の名前が刻まれていた。

思いがけずはっきりと彼の名を目にすることができて、心の中にひそかな嬉しさがこみ上げる。

石碑のすぐ後ろには、当時使われていた碇(いかり)が朽ち果てた姿で残されていて、長い年月を静かに物語っていた。ここを訪れる人には、この碇も見逃さずに見てほしいと思った。

次に、午前中に訪れた平戸城(亀岡神社)へ車を走らせた。

パンフレットに「一の鳥居」と記されていたが、朝はそこを通らずに城へ向かってしまっていた。現地に着くと、神社にはいくつもの鳥居が立っており、どれがその一の鳥居か一瞬わからず戸惑った。

しかし、神社から一番外側に立つ鳥居こそが目的の場所だと知り、無事にたどり着くことができた。

按針が航海の無事を祈願したと伝わる鳥居。

パンフレット以外でこの情報を見かけたことはなかったが、きちんと印刷されている資料に記載があるのだから、きっと信ぴょう性の高い話なのだろうと期待を込めて鳥居を仰ぎ見た。

白く風にさらされるその鳥居は、長い歴史をくぐり抜けてきた静かな重みを感じさせる。

ようやく、これで全ての足跡を辿れた。心の奥から満足感がじんわりと広がり、旅の終わりを穏やかに告げてくれた。

最後に

平戸の地を巡る旅は、一人の異邦人、三浦按針の足跡を辿るささやかな探訪から始まった。しかし、一つひとつの史跡を訪ね、地元の人々の温かい言葉に耳を傾け、偶然手にしたパンフレットの記述に導かれるうちに、点と点だった知識が繋がり、鮮やかな線となって胸に刻まれていった。

石碑に刻まれた「ウィリアム・アダムス」の名、終焉の地に流れる静かな時間、そして彼が眠る丘から見渡した平戸の海。400年以上もの時を超えて、按針がこの地で見たであろう風景に思いを馳せるとき、歴史はもはや書物の中の出来事ではなく、潮風の香りや石畳の感触とともに、リアルな手触りをもって迫ってくるようだった。

知れば知るほど、見える景色は深みを増していく。何気なく渡った橋の先に、見過ごしていた鳥居に、彼の生きた証がひっそりと息づいていたことに気づかされた発見の喜びは、この旅が与えてくれた最大の贈り物かもしれない。

三浦按針という窓を通して垣間見た平戸は、国際貿易の舞台としての華やかさと、幾多の歴史が折り重なる奥深さを湛えた、魅力あふれる場所だった。今回の旅で巡り会えたすべての風景と物語に感謝し、またいつか、新たな発見を求めてこの地を訪れたい。そんな温かな余韻を胸に、按針が愛したであろう平戸の地を後にした。

comment