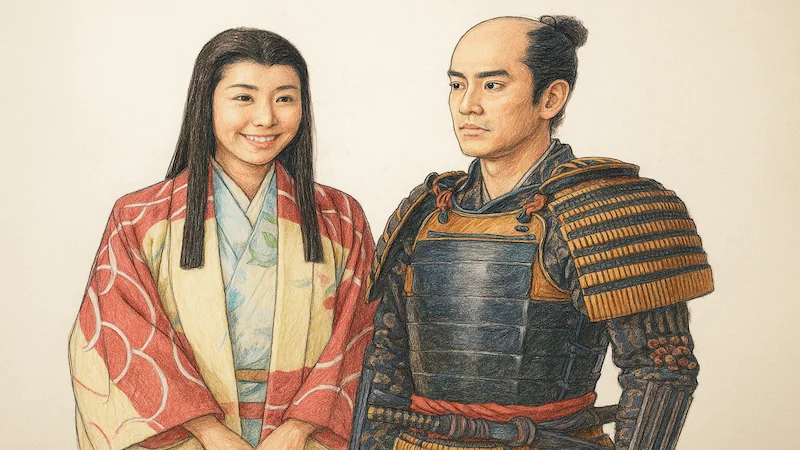

利家とまつ ― 男気と知恵の共鳴

『利家とまつ』の中心に描かれるのは、前田利家と妻・まつの夫婦像です。利家は「槍の又左」と呼ばれた勇猛な武将でありながら、決して権謀術数に長けたタイプではありません。曲がったことが嫌いで、ずるさを拒む真っ直ぐな人柄として描かれ、その不器用さが逆に人々の信頼を集めていく姿に胸を打たれました。

一方、まつは戦国時代において希少なほど強い存在感を放ちます。女性でありながら、信長や秀吉に臆することなく意見を述べる賢さと胆力。単なる「支える妻」ではなく、家族や領民を守るため自ら判断を下し、時には政治的な役割も果たす姿は、現代に通じるリーダー像ともいえるものでした。

史実でも、まつは後に豊臣家と徳川家の橋渡し役となり、関ヶ原前夜の和平交渉に関与したとされています。ドラマで描かれた「女性が男性とは異なる戦場で戦う姿」は、史実に裏打ちされた説得力を持っていました。

輝いた脇役たち ― 戦国群像の魅力

この作品では、利家とまつ以外の登場人物も強い印象を残しました。

- 前田慶次郎:豪放磊落な「かぶき者」として描かれ、戦国武将の中でも異彩を放つ存在。史実の慶次郎も、派手な装束や自由奔放な生き方で知られています。ドラマでは、その気質が利家の真っ直ぐさと好対照となり、前田家の多様な人間模様を映し出していました。

- おね(寧々):秀吉の正室でありながら、秀吉と利家・まつ夫妻の関係に深く関わる存在。ドラマではおねとまつの女性同士の交流や対立が描かれ、戦国時代における「女性の友情」と「女同士の駆け引き」という二面性が印象的でした。

- 佐々成政、柴田勝家、佐脇良之助:秀吉・家康という二大勢力の狭間で揺れる人間模様を描くことで、単なる善悪では語れない戦国の複雑さが浮き彫りになります。特に佐々成政が信義と生存の狭間で苦悩する描写は、戦国武将の等身大の葛藤を感じさせました。

忘れられないラストシーン ― 人生の儚さを映す「木」

ドラマの終盤、まつが子供時代を過ごした木の下を訪れる場面があります。そこには、長い戦乱と苦難の末に辿り着いた静かな時間が流れていました。

「あの頃と変わらない木。けれど、人生は人間にとってあっという間。」

このシーンは、戦国という壮大な歴史の物語の中に、人ひとりの人生の儚さを感じさせます。同時に、「だからこそ今を大切に生きるべきだ」という普遍的なメッセージが胸に響きました。

戦国の中で描かれる夫婦の絆

『利家とまつ』は合戦シーンだけでなく、夫婦の信頼と支え合いを軸にしている点が特徴的です。利家が戦場で名を上げ、まつが家庭や政治交渉で支える――この二人の関係性があるからこそ、前田家は乱世を生き残り、江戸時代に加賀百万石として栄えたのだと理解できます。

この視点は、史実でも裏付けがあります。利家の死後も、まつは徳川家康から「前田家存続のためのキーパーソン」として尊重され、前田家を守り抜きました。ドラマはこの史実を踏まえつつ、より人間味あふれる夫婦像として再構成しており、視聴者に強い共感を与えるものとなっていました。

comment