歴史を知りたくて――戦国を読み解くもう一つの視点

戦国時代に関心を持つようになり、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康らの物語を追ってきた中で、どうしても気になっていたのが 前田利家 という存在でした。彼はいつも三英傑たちの陰で、しかし確かな存在感を持ち続けていました。彼の人生をじっくり振り返ることで、「戦国という物語」がより立体的に見えるのではないかと感じ、『利家とまつ』への興味が自然と強まりました。

視聴前の予備知識と期待

視聴前の私の理解は限られていました。信長に仕え、秀吉と友好関係にあり、秀吉没後には多くの人々から頼られていた――そんな断片的な人物像。詳しい人間性や家族関係、どのようにして波乱の時代を耐え抜いたのかは知らなかったのです。その未知の領域への好奇心が、このドラマを視聴する大きな原動力となりました。

前田利家――史実に見える人物像(ドラマとの融合)

ネット上の史実情報によると、前田利家は槍の名手であり、「槍の又左」として信長から厚く信頼された武将です。桶狭間や姉川といった戦いで武功をあげ、1574年には柴田勝家の与力として活躍、越前での一向一揆討伐にも尽力し、後に越前府中十万石を封ぜられ「府中三人衆」の一角を担いました。

信長没後、賤ケ岳の戦いで初めは柴田勝家方に属し、後に秀吉に従属する形で勝家軍と距離を置くという判断を見せます。そしてその後、秀吉との連携を強化し北陸地方を統治。1598年には五大老の一人として政務の中心に立ちました 安土桃山時代の大名として政権運営にも関わり、秀吉亡き後も調停役として家康と対峙する存在となりました。

このような史実を踏まえると、ドラマで描かれた利家の「真っ直ぐで人情に厚い」人物像は、歴史と合致する印象があります。

ドラマとしての魅力と評価ポイント

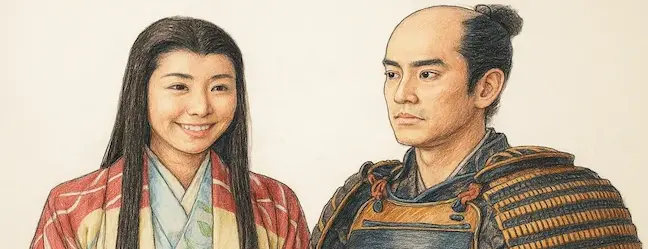

この作品は、2002年放送の平均視聴率22.7%という高視聴を記録し、大河ドラマとして話題を呼びました。主人公を支える配役も話題で、松嶋菜々子演じるまつ、唐沢寿明演じる利家、反町隆史の信長、香川照之の秀吉などが「ピッタリの配役」と評価されました。

一方で、脚本や演技面での賛否もあり、特に信長役に対する批判や、演技レベルにバラツキがあるという声もありました。また史実との違い、地理考証の甘さなどが指摘され、主人公利家の描かれ方が「美化されすぎ」と感じた視聴者もいたようです。

全体の印象 ― 男気と信頼、夫婦の絆

『利家とまつ』を通して強く感じたのは、前田利家の清廉潔白で真心を貫く姿勢と、その背後で静かに、しかし芯の強さをもって支えるまつの存在です。二人の絆は、戦国という激動の時代においても揺らぐことなく、むしろそれが周囲からの厚い信頼を呼び寄せていきます。視聴後には、まつが子供時代を過ごした木のそばを訪れるラストシーンから、「人生とは一瞬に過ぎない」という主題が胸に深く響きました。

夫婦の物語としての温かさと奥行き

ドラマ全体にはテンポにややムラがあり、中だるみと感じる場面もあります。しかし、夫婦として、そして親としてどう生きるかを描いた人間ドラマとしての温かさと奥行きは、他の大河ドラマにはない大きな魅力となっています。とりわけ、利家とまつの二人が互いを信じ、時にぶつかりながらも支え合う姿は、戦国の苛烈な時代背景の中で一層輝きを放ちます。

秀吉との友情と複雑な人間関係

さらに印象的なのは、秀吉が利家にとって真の友として描かれている点です。ともに下積みから出発した二人が、それぞれの性格や知性によって異なる道を歩みつつも、互いを意識し続ける姿が丁寧に描かれます。秀吉の妻・おねとまつの友情もまた、二人の女性が置かれた立場や苦悩を映し出し、物語に深みを与えています。

また、秀吉との関係性は単なる友情にとどまらず、子供のいない秀吉に利家の娘・豪姫を養女として託すほどの絆として描かれます。さらに、晩年には秀吉から秀頼の守役を任される場面もあり、利家と秀吉の相互信頼の厚さが際立ちます。一方で、賤ヶ岳の戦いでは「親父様」と慕った柴田勝家と、親友である秀吉の間で板挟みとなる利家の葛藤も、ドラマの大きな見どころの一つです。

戦国群像劇としての厚み

穏やかな笑みの裏に鋭さを秘めた家康や、イメージ通りのカリスマ性を放つ信長の存在も、物語を彩ります。信長とまつのやり取りは史実では不明ながら、ドラマ独自の脚色として描かれ、人物関係の広がりを感じさせます。さらに、佐々成政や佐脇良之助といった利家と縁深い武将たちの活躍も描かれ、戦国群像劇としての重厚さを味わえる構成となっています。

comment