信長の夢が築いた幻の名城

かつて天下統一を目前にした織田信長が、権威と革新の象徴として築いた城――それが安土城です。壮麗な天主と華やかな装飾は、当時の常識を覆すものでした。現在はその姿を残さずとも、石垣や遺構のひとつひとつが信長の野望と美意識を語りかけてきます。戦国ロマンが息づくこの地で、幻の名城の記憶をたどってみませんか?

🔸開城時間

年中無休 午前8時半~午後5時(入場受付最終4時)

摠見寺特別拝観は、午前8時半~午後3時まで(実施日のみ)

🔸観覧料(2025年現在)

| 区分 | 個人料金 |

|---|---|

| 大人(一般) | 700円 |

| 高校生以下 | 200円 |

※摠見寺特別拝観(不定期)には、別途500円が必要です(抹茶と菓子付)

🚶 アクセス

JR琵琶湖線:安土駅より、徒歩で約20分、レンタル自転車で約10分、

タクシー/自動車で約7分(無料駐車場あり)

360°パノラマ写真ページ

大手道

🏛 概要

安土城の「大手道」は、城の正面玄関として設計された壮大な石段道で、訪れる者を圧倒する威厳を放っています。幅約6メートル、全長約180メートルの直線的な石段が特徴で、当時の城郭建築としては異例の規模と直線性を誇ります。この道は、織田信長が天皇の行幸を迎えるために特別に設計したとも言われ、城の権威と格式を象徴する存在でした。現在も石段や石垣が良好な状態で残されており、当時の壮麗さを今に伝えています。

パノラマ写真

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦

🚶 アクセス

入場料を払ったら正面に現れる

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約10分 じっくり観光するなら:約30分

📍 見どころ

- 石段の直線美:幅約6メートル、全長約180メートルにわたる直線的な石段は、他の城郭には見られない独特の設計です。

- 武将屋敷跡:大手道の両側には、羽柴秀吉や前田利家など、織田信長の重臣たちの屋敷跡が点在し、当時の配置を偲ぶことができます。

- 転用石:石段には墓石などを再利用した「転用石」が見られ、当時の築城の工夫を感じられます。

- 季節限定の楽しみ方:春には桜、秋には紅葉が美しく、大手道を彩ります。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:大手道は、天皇の行幸を迎えるために設計されたとも言われ、織田信長の権威を示すための重要な道でした。

- 知る人ぞ知る情報:大手道の石段には、近隣の墓石などが再利用されており、これらは「転用石」として知られています。

- 著名人との関係:大手道沿いには、羽柴秀吉や前田利家など、織田信長の重臣たちの屋敷が配置されていました。

伝 前田利家邸跡

🏛 概要

入場料を払って初めに、安土城の大手道の右手に位置する「伝 前田利家邸跡」は、織田信長の有力家臣であり、後に加賀百万石の礎を築いた前田利家が居住していたと伝えられる場所です。現在、建物は残っておらず、石垣や礎石などの遺構が当時の面影を伝えています。この屋敷は急な傾斜地を造成して造られ、数段の郭(くるわ)に分かれた複雑な構成となっていました。敷地の西南隅には大手道を防備する隅櫓が建てられていたと考えられますが、後世に大きく破壊されたため詳細は不明です。また、門を入った場所は枡形と呼ばれる小さな広場となり、その東と北をL字型に多聞櫓が囲んでいました。これらの遺構は、16世紀末の武家屋敷の様子を知る上で、たいへん貴重なものです。

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦

🚶 アクセス

入場料を払ってすぐに右手に見える

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分 じっくり観光するなら:約20分

📍 見どころ

- 虎口(こぐち)跡:屋敷地の玄関口にあたる部分で、大手道に沿って帯状に築かれた石塁を切って入口を設け、その内側に枡形の空間を造った「内枡形」と呼ばれる構造です。

- 三段の石垣:虎口を入った左手には、高さ約6メートルにも及ぶ三段の石垣がそびえ、最上段から正面にかけて多聞櫓が侵入した敵を見下ろしていました。

- 木樋(もくひ)跡:多聞櫓の床下から発見された木製の排水施設で、洗い場の水を排水するためのものと考えられています。

- 季節限定の楽しみ方:春には周辺の桜が美しく、秋には紅葉が見事です。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:伝前田利家邸跡の虎口は、近世城郭を思わせる防御性の高い構造を持ち、安土城築城時にすでに取り入れられていたことがわかります。

- 知る人ぞ知る情報:屋敷内の最下段の郭には、馬三頭を飼うことのできる厩(うまや)が建っており、江戸時代初期の大工技術書『匠明(しょうめい)』に載っている「三間厩之図(さんげんうまやのず)」と平面が一致する貴重な遺構です。

- 著名人との関係:前田利家の正室である芳春院(まつ)は、利家の死後、出家して京都の大徳寺に芳春院を建立し、前田家の繁栄に大きく貢献しました。

伝 羽柴秀吉邸跡

🏛 概要

安土城の大手道沿いに位置する「伝 羽柴秀吉邸跡」は、かつて織田信長の家臣であった羽柴(豊臣)秀吉が居住していたと伝えられる場所です。現在、建物そのものは残っていませんが、石垣や礎石などの遺構から、当時の屋敷構造をうかがい知ることができます。この屋敷は上下2段に分かれた郭(平坦地)で構成され、下段には櫓門、上段には主殿があったとされています。櫓門は1階が門、2階が渡櫓となる形式で、後の近世城郭に多く見られるその構造は、秀吉邸のものが最古の例の一つと考えられています。こうした遺構は、戦国時代末期の武家住宅の構造や配置を知る上で極めて重要で、当時の武将の暮らしぶりを学ぶ手がかりとなっています

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦

🚶 アクセス

伝 前田利家邸跡から大手道を挟んで反対側

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分 じっくり観光するなら:約20分

📍 見どころ

- 櫓門跡:下段郭の入口に位置し、1階が門、2階が渡櫓となる構造で、近世城郭の櫓門の最古の例とされています。

- 厩跡:櫓門を入った先にあり、馬6頭を収容できる大きな厩が存在していました。

- 主殿跡:上段郭に位置し、主人が生活する場で、式台や遠侍の間、主殿、内台所などが配置されていました。

- 季節限定の楽しみ方:春には周辺の桜が美しく、秋には紅葉が見事です。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:伝羽柴秀吉邸跡の櫓門は、近世城郭における櫓門の最古の例として知られています。

- 知る人ぞ知る情報:下段郭の広場には厩が1棟あるだけで、それ以外は広場となっており、武士の生活に欠かせない施設が配置されていました。

- 著名人との関係:羽柴秀吉が居住していたと伝えられるこの地は、彼の出世街道を象徴する場所の一つです。

遠景山摠見寺

🏛 概要

遠景山摠見寺(そうけんじ)は、滋賀県近江八幡市安土町の安土城跡に位置する臨済宗妙心寺派の寺院です。天正年間(1573年~1592年)に織田信長が安土城築城と同時期に建立し、自らの菩提寺としました。創建当初は、近隣の社寺から多くの建物を移築して構成され、22棟の建物があったとされています。しかし、1854年(嘉永7年)の火災により本堂など主要な建物を焼失し、現在は仮本堂が徳川家康邸跡に建てられています。境内には、国の重要文化財に指定されている三重塔や二王門が現存し、歴史的価値の高い遺構として多くの参拝者を魅了しています。

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦6367

🚶 アクセス

伝 羽柴秀吉邸跡から大手道を上り右手に現れる

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約10分 じっくり観光するなら:約30分

📍 見どころ

- 三重塔:室町時代の享徳3年(1454年)に建立された三間三重塔で、国の重要文化財に指定されています。

- 二王門:元亀2年(1571年)に建立された楼門で、信長が甲賀から移築したと伝えられ、国の重要文化財に指定されています。門内には金剛力士像が安置されています。

- 仮本堂:昭和7年に徳川家康邸跡に建てられたもので、不定期に特別拝観が実施され、信長公の尊像や本堂襖絵を拝観できます。

- 季節限定の楽しみ方:春には境内の桜が美しく、秋には紅葉が見事です。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:摠見寺は、信長が近隣の社寺から多くの建物を移築して建立されたとされ、歴史的建築物の集合体としての価値があります。

- 知る人ぞ知る情報:仮本堂では、不定期に特別拝観が実施され、信長公の尊像や本堂襖絵を拝観できるほか、茶室にて呈茶が行われています。

- 著名人との関係:摠見寺は、織田信長が自らの菩提寺として建立し、以後、織田家の菩提寺として栄えました。

武井夕庵邸跡

🏛 概要

安土城跡の大手道を進むと、かつて織田信長の側近であり、右筆として活躍した武井夕庵(たけい せきあん)の邸宅跡とされる場所があります。武井夕庵は、信長の家臣の中でも特に信頼され、外交交渉や重要な儀式の場で活躍した人物です。現在、邸宅そのものは現存していませんが、敷地内には池跡や井戸跡が残り、当時の生活の一端を偲ぶことができます。

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦

🚶 アクセス

遠景山摠見寺から大手道を上り左手に現れる

⏳ 見学の目安

- 短時間での見どころ:約5分、じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- 池跡:邸宅跡には池の跡が残っており、当時の庭園の一部を垣間見ることができます。

- 井戸跡:生活用水を確保していたとされる井戸の跡も確認できます。

- 季節限定の楽しみ方:春には周辺の桜が美しく、歴史的遺構とともに季節の風情を楽しむことができます。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:武井夕庵は、もともと美濃国の斎藤氏に仕えていましたが、織田信長に仕えた後は右筆として活躍し、外交交渉などで重要な役割を果たしました。

- 知る人ぞ知る情報:武井夕庵邸跡の近くには、他にも前田利家や羽柴秀吉などの重臣たちの邸宅跡が点在しています。

- 著名人との関係:武井夕庵は、信長の家臣の中でも特に信頼され、身内以外で唯一、信長に進言できたといわれています。

徳富蘇峰詩碑

この石碑は、明治・大正・昭和期の文筆家・歴史家・評論家である徳富蘇峰(1863–1957)が、1918年以降の安土城跡整備に尽力した記念として建立された漢詩碑です。大正15年(1926年)に城跡が国の特別史跡に指定された後、摠見寺住職・松岡範宗らが整備事業を進め、蘇峰に石碑設置を依頼。詩碑には蘇峰自身による詩が刻まれ、背面には整備の経緯が蘇峰と案内役・中川泉三によって記されています。

| 築造年 | 昭和13年(1938年頃) |

|---|---|

| 築造者 | 徳富蘇峰(詩文および筆跡)、中川泉三ほか地域有志 |

| 構造・特徴 | 石碑に蘇峰の漢詩・裏面に建立経緯を刻記 |

| 改修・復元歴 | 整備中の設置で特定改修なし |

| 現存状況 | 現存 |

| 消滅・損壊 | なし |

| 文化財指定 | 特別史跡「安土城跡」内の関連史跡 |

| 備考 | 蘇峰が揮毫した他の標石(大手口・百々橋口など)とも関連性あり |

🗺 住所:滋賀県近江八幡市安土町下豊浦・安土城跡内

🚶 アクセス

伝 織田信忠邸跡から大手道を上り右側の小道の奥に現れる

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分、じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- 詩碑正面:蘇峰の揮毫による漢詩が力強く刻まれ、石の質感と相まって荘重な雰囲気

- 詩碑背面:建立の経緯や協力者(泉三ら)の名前が記録されており、近代整備の背景が感じられる

- 周辺景観:木漏れ日と古城の石垣と調和した静かな散策道

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:蘇峰は信長350回忌(昭和8年)で講演し、安土への関心を深め史跡整備に関与

- 知る人ぞ知る情報:本碑のほか、大手口・百々橋口・東裏門口にも蘇峰の字による「安土城址」碑が存在する

- 著名人との関係:案内役の中川泉三は県内の地誌編纂を手がけ、本碑建立にも深く関わった地元の重鎮

徳富蘇峰詩碑は、単なる石碑ではなく、近代日本の歴史家・文筆家の情熱が刻まれた、安土城“二次史跡”。石に残された漢詩と文字の一つひとつに、城の復興と蘇峰の信条が息づいています。

🧭 徳富蘇峰(とくとみ そほう)の人物像

- 生没年:1863年(文久3年)~1957年(昭和32年)

- 出身地:熊本藩(現在の熊本県)

- 職業・活動

- 『国民新聞』創刊者

- 歴史評論家、ジャーナリスト

- 貴族院議員

- 日本歴史・国粋主義思想の啓蒙者

- 思想変遷

- 青年期は自由民権運動に共感

- 日清・日露戦争を機に国権主義へ傾倒

- 晩年は戦争協力的言論も発表

特に「明治維新を支えた人物の評価」や「日本近代史の啓蒙・普及」に尽力したため、全国の城郭・史跡の保護・顕彰にも深い関わりを持ちました。

🏯 なぜ安土城跡なのか

徳富蘇峰は昭和3年(1928年)に大手口「安土城址」の石標建立に携わるなど、早くから安土城跡の顕彰に尽力していました。

昭和7年(1932年)に行われた織田信長公三五〇年忌法要は、こうした活動をさらに活発化させる契機となり、その後も顕彰事業が継続されました。昭和15年(1940年)には本丸脇に詩碑が建立されました。

この法要を機に、安土城跡を「信長精神の象徴」とみなし、史跡整備への関心をさらに深めたといわれています。

当時の摠見寺住職・松岡範宗や滋賀県の有志とともに、

- 大手口、百々橋口の「安土城址」石標(大手口は昭和3年に建立)

- 本丸脇の徳富蘇峰詩碑(昭和15年建立)

などの建立に協力・揮毫しました。

🏛 他の史跡整備や顕彰活動

蘇峰は安土城だけでなく、各地の歴史的記念碑・顕彰碑の揮毫や寄稿を行っています。

代表例:

- 二条城(京都)…保存運動に賛意

- 熊本城(郷土の誇りとして執筆)

- 会津・白虎隊墓所(史跡顕彰)

- 東郷平八郎の記念碑

また、大正期から昭和初期にかけて全国の城郭保存運動を後押しする講演や寄稿も多く行いました。

お化け燈籠

安土城跡の大手道終点付近にある伝承史跡「お化け燈籠」は、実は織田信長時代のものではなく、江戸時代初期の寛永年間(1631年ごろ)に設置されたとされています。その巨大な石造燈籠は、高さ約3mに達し、自然石を組み合わせて構築された逸品。火袋以外は加工をほとんど施していないため、当時の自然美を残すユニークな存在です。

| 築造年 | 江戸時代初期(寛永8年/1631年頃) |

|---|---|

| 築造者 | 不詳(江戸時代の設置者による) |

| 構造・特徴 | 火袋以外を自然石の積み上げで構成した大型石燈籠 |

| 改修・復元歴 | 特になし(自然景観を保つ現状) |

| 現存状況 | 現地に現存、登城道脇に設置 |

| 消滅・損壊 | なし |

| 文化財指定 | 特定文化財指定なし;城跡特別史跡内に位置 |

| 備考 | 笠の上に訪問者の積み石あり(登城者の記憶) |

🗺 住所:滋賀県近江八幡市安土町(安土城跡)

🚶 アクセス

伝 織田信忠邸跡から大手道を上り右側の小道の奥に現れる

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分、じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- お化け燈籠本体:自然石の積み上げによる荘厳な造形、自分の石を置いて歴史に参加

- 分岐点の石標:以前の登城ルートの合流・分岐地点として往時の道の構造が垣間見られる

- 積み石:笠石上に並ぶ昭和以降の来訪者が置いた小石—人々の記憶が詰まっている

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:信長時代を偲ぶものではなく、江戸初期に訪問者のために設置された灯籠

- 知る人ぞ知る情報:大手道のジグザグ道「七曲り」終点付近にあるため、普通のルートでは見逃されがち

- 著名人との関係:特に著名な関係者不明だが、江戸時代にも参拝者・登城者に親しまれた歴史がある

伝 織田信忠邸跡

🏛 概要

安土城跡の中腹、大手道と百々橋口道が交差する地点には、織田信長の嫡男・織田信忠の邸宅があったと伝えられています。信忠は父・信長から家督を譲られ、織田家の次期当主として期待されていました。しかし、1582年の本能寺の変において、信長と共に命を落としました。

現在、この場所には邸宅の建物は残っていませんが、石碑が建てられており、訪れる人々に当時の歴史を伝えています。また、邸宅跡の近くには、安土山を詠んだ徳富蘇峰の詩碑も建立されています。

この邸宅跡は、安土城の防衛上重要な位置にあり、周辺には他の重臣たちの邸宅跡も点在しています。歴史愛好家にとって、戦国時代の武将たちの生活や戦略を感じ取ることができる貴重なスポットです。

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦

🚶 アクセス

徳富蘇峰詩碑から大手通りに戻り進むと現れる

⏳ 見学の目安

- 短時間での見どころ:約5分、じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- 石碑:織田信忠邸跡を示す石碑が建てられており、歴史の面影を感じることができます。

- 徳富蘇峰の詩碑:安土山を詠んだ徳富蘇峰の詩碑があり、文学的な観点からも楽しめます。

- 季節限定の楽しみ方:春には周辺の桜が美しく、歴史的な遺構と共に季節の風情を味わうことができます。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:織田信忠は、父・信長から家督を譲られたものの、本能寺の変で共に倒れ、織田家の未来を担うことは叶いませんでした。

- 知る人ぞ知る情報:邸宅跡の近くには、武井夕庵の屋敷跡もあり、当時の重臣たちの配置を知ることができます。

- 著名人との関係:織田信忠は、織田家の嫡男として父・信長の期待を一身に受けていた人物です。

伝 森蘭丸邸跡

🏛 概要

安土城の大手道を進み、黒金門跡の手前に位置する「伝 森蘭丸邸跡」は、織田信長の近習として知られる森蘭丸(本名:森成利)が居住していたと伝えられる場所です。現在、建物は残っておらず、石垣や礎石などの遺構が当時の面影を伝えています。この屋敷は、信長の側近であった蘭丸が居住していたとされ、安土城内でも重要な位置にありました。蘭丸は、信長の寵愛を受け、1582年の本能寺の変で主君とともに討死したことで知られています。

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦

🚶 アクセス

伝 織田信忠邸跡から、天守台に向かって上り左側に現れる

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分、じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- 石垣跡:屋敷の境界を示す石垣が残っており、当時の建築技術を感じることができます。

- 黒金門跡:近くにある黒金門跡は、安土城の主要な出入口であり、周辺の屋敷配置からも蘭丸の重要性が伺えます。

- 季節限定の楽しみ方:春には周辺の桜が美しく、秋には紅葉が見事です。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:森蘭丸は、信長の寵愛を受けた近習であり、安土城内での彼の屋敷の位置は、その信頼の深さを示しています。

- 知る人ぞ知る情報:黒金門跡の近くには、織田信澄の屋敷跡も伝えられており、信長の親族や側近が集まるエリアであったことがわかります。

- 著名人との関係:森蘭丸は、織田信長の近習として仕え、本能寺の変で主君とともに討死しました。

黒金門跡

🏛 概要

安土城の中枢部への主要な入口である「黒金門跡」は、城の防御と威厳を象徴する重要な遺構です。この門は、安土山の麓から大手道を登り、山頂近くに達する地点に位置し、本丸や天主へ入るための第一関門として設けられました。周囲の石垣には、他の部分と比べて特に大きな石が使用されており、訪れる者に強烈な印象を与えます。現在、門そのものは失われていますが、石垣や虎口(こぐち)の構造が当時の面影を今に伝えています。

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦

🚶 アクセス

伝 森蘭丸邸跡 から天守台に向かうと現れる

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分、じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- 巨石を用いた石垣:黒金門周辺の石垣には、特に大きな石が使用されており、城の防御性と威厳を示しています。

- 枡形虎口の構造:通路が二度直角に折れ曲がる「枡形虎口」となっており、侵入者の進行を妨げる工夫がされています。

- 季節限定の楽しみ方:春には周辺の桜が美しく、秋には紅葉が見事です。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:平成5年度の発掘調査で、黒金門付近も天主とともに火災に遭っていたことが判明し、多量の焼けた瓦の中には、菊紋・桐紋などの金箔瓦も含まれていました。

- 知る人ぞ知る情報:黒金門の通路は二度直角に折れ曲がっており、その間は両側に堅牢な石垣が積まれています。この石垣は石塁と呼ばれる幅の広い土手になっており、細長い土手(土塁)の両側面に石垣を積んでいるため「石塁」と呼ばれます。

- 著名人との関係:黒金門から先は、信長が選ばれた側近たちと日常生活を送っていた、安土城のまさに中枢部となります。

- 黒鉄とは:黒鉄とは、当時の鉄という意味です。門は通常、木でできており、門を破るには燃えやすい枯草などを門の前に積んで火をつけると簡単に燃やすことができます。それを防ぐ為に扉の表面に鉄で覆った事で、黒鉄門と呼ばれています。

織田信雄公四代供養塔

🏛 概要

安土城跡の一角、かつて伝長谷川秀一邸跡とされる場所に、「織田信雄公四代供養塔」が静かに佇んでいます。織田信雄(1558年〜1630年)は、織田信長の次男であり、父の死後も大名としての地位を維持し、江戸時代までその血統を継承しました。この供養塔は、信雄公とその子孫四代にわたる霊を弔うために建立されたと伝えられています。現在、供養塔は歴史愛好家や訪問者にとって、織田家の遺産を偲ぶ貴重な史跡となっています。

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦

🚶 アクセス

黒金門跡から天守台に向かい左手の小道から入れる

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約10分 じっくり観光するなら:約25分

📍 見どころ

- 供養塔:織田信雄公とその子孫四代を弔うための石塔で、歴史的な価値が高いとされています。

- 周辺の石垣:かつての武将邸宅の名残を感じさせる石垣が周囲に残っています。

- 季節限定の楽しみ方:春には周辺の桜が美しく、秋には紅葉が見事です。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:織田信雄は、父・信長の死後も大名としての地位を維持し、江戸時代までその血統を継承しました。

- 知る人ぞ知る情報:供養塔がある場所は、かつての伝長谷川秀一邸跡とされており、歴史的なつながりを感じさせます。

- 著名人との関係:織田信雄は、織田信長の次男であり、父の死後もその血統を継承し続けました。

二の丸南帯曲輪跡

🏛 概要

安土城の「二の丸南帯曲輪跡」は、二の丸の南側に位置する細長い曲輪で、城の防御と機能性を高める重要な役割を果たしていました。帯曲輪とは、主要な曲輪の外周に沿って配置される細長い区画を指し、敵の侵入を防ぐ防御ラインとして、また兵士の配置や物資の保管場所として利用されていました。現在、この場所には建物は残っていませんが、石垣や地形から当時の構造を偲ぶことができます。

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦

🚶 アクセス

織田信雄公四代供養塔 から大手通りに戻り天守台に向かうと現れる

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分、じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- 石垣の遺構:二の丸南帯曲輪跡には、当時の石垣が部分的に残っており、戦国時代の築城技術を感じることができます。

- 地形の特徴:細長い帯状の地形は、帯曲輪特有のもので、城の防御戦略を理解する上で興味深いポイントです。

- 季節限定の楽しみ方:春には周辺の桜が美しく、秋には紅葉が見事で、散策に最適です。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:帯曲輪は、主要な曲輪を取り囲むように配置され、敵の侵入を防ぐとともに、城内の移動や物資の運搬路としても機能していました。

- 知る人ぞ知る情報:安土城の二の丸南帯曲輪跡は、他の城郭の帯曲輪と比較しても規模が大きく、信長の築城における先進性を示しています。

- 著名人との関係:織田信長が築いた安土城の一部であるこの曲輪は、彼の革新的な城郭設計の一端を今に伝えています。

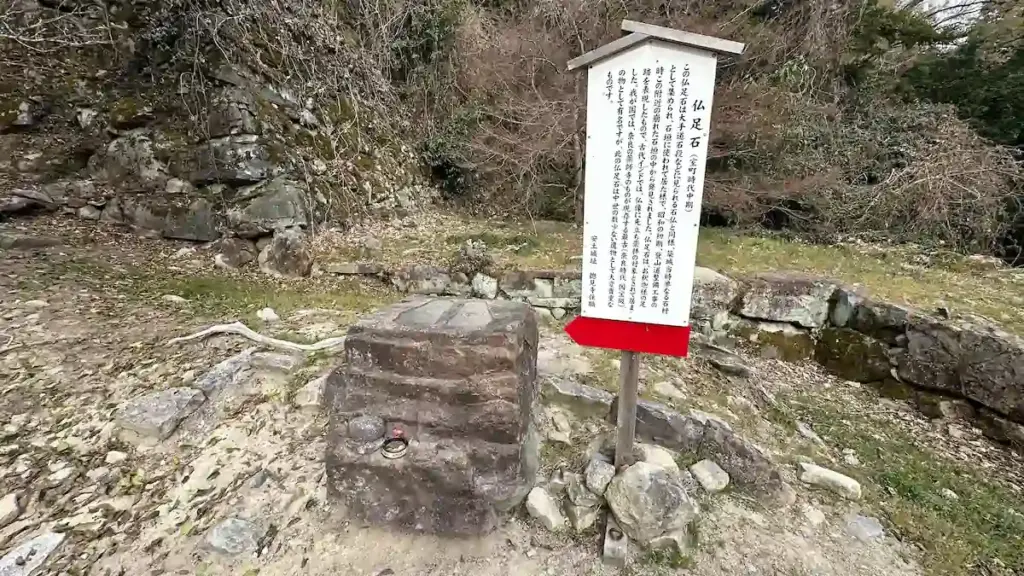

仏足石

🏛 概要

安土城跡の二の丸付近には、仏足石が発見されています。仏足石とは、お釈迦様の足跡を石に刻んだもので、古代インドでは仏像に先立つ崇拝対象とされていました。日本では奈良の薬師寺にあるものが最古(奈良時代、国宝)として知られています。安土城の仏足石は中世の数少ない遺物として大変貴重なものです。

この仏足石は、築城の際に石垣の一部として転用されたと考えられています。

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦

🚶 アクセス

二の丸南帯曲輪跡 から大手通りを天守台へ向かうと現れる

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分、じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- 仏足石:お釈迦様の足跡を刻んだ石で、歴史的価値が高いとされています。

- 石垣の遺構:仏足石が転用されていた石垣の一部が残っており、当時の築城技術を感じることができます。

- 季節限定の楽しみ方:春には周辺の桜、秋には紅葉が美しく、散策に最適です。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:仏足石は、仏像が作られる以前の崇拝対象であり、日本では奈良の薬師寺のものが最古のものとして有名です。

- 知る人ぞ知る情報:安土城跡では、仏足石以外にも多くの石仏や五輪塔などが石垣や石段に転用されており、築城の際の工夫が見られます。

- 著名人との関係:安土城は織田信長が築いた城であり、仏足石の存在は当時の宗教観や文化的背景を反映しています。

信長公本廟

🏛 概要

安土城跡の二の丸跡と伝えられる場所には、織田信長公の本廟が静かに佇んでいます。この本廟は、1583年(天正11年)2月に重臣・羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)によって建立されました。秀吉は信長公の太刀や烏帽子、直垂などの遺愛品を埋葬し、同年6月2日の一周忌には織田一族や家臣を集めて盛大な法要を執り行いました。現在でも毎年6月2日には、摠見寺(仮本堂)にて「信長忌」として法要が行われています。本廟周辺には石垣や礎石が残り、訪れる人々に戦国時代の歴史と信長公の偉業を静かに語りかけています。

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦

🚶 アクセス

仏足石から天守台方向に進み、左手の小道にはいると現れる

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分、じっくり観光するなら:約20分

📍 見どころ

- 織田信長公本廟:信長公の遺愛品が埋葬されたと伝わる墓所で、戦国時代の歴史を感じることができます。

- 周辺の石垣遺構:本廟周辺には当時の石垣が残り、安土城の壮大さを偲ぶことができます。

- 季節限定の楽しみ方:春には桜、秋には紅葉が美しく、本廟周辺の景観を彩ります。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:信長公の一周忌法要は、1583年6月2日に羽柴秀吉によって執り行われ、織田一族や家臣が参列しました。

- 知る人ぞ知る情報:毎年6月2日には、摠見寺(仮本堂)にて「信長忌」として法要が現在も行われています。

- 著名人との関係:本廟は羽柴秀吉が建立し、信長公の遺愛品を埋葬したと伝えられています。

二の丸跡

🏛 概要

安土城の「二の丸跡」は、かつて織田信長の居城であった安土城の主要な区域の一つで、城内の中枢を担っていました。この場所は、信長の重臣や家族が生活していたとされ、城の政治・軍事の中心地として機能していました。現在、二の丸跡には豊臣秀吉が建立した織田信長公の本廟が残されており、訪れる人々に戦国時代の歴史を伝えています。また、周囲には石垣や礎石が点在し、当時の城郭構造を偲ぶことができます。

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦

🚶 アクセス

信長公本廟と同じ場所にある

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分、じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- 織田信長公本廟:豊臣秀吉が信長の遺愛品を埋葬し、1583年に建立したとされる本廟。毎年6月2日には「信長忌」として法要が行われています。

- 石垣の遺構:二の丸跡周辺には、当時の石垣が残されており、安土城の壮大さを感じることができます。

- 季節限定の楽しみ方:春には桜、秋には紅葉が美しく、歴史的な雰囲気と自然の美しさを同時に楽しめます。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:二の丸跡は、信長の重臣や家族が生活していたとされ、城内の政治・軍事の中心地でした。

- 知る人ぞ知る情報:本廟周辺には、信長の家臣たちの屋敷跡も点在し、歴史的な配置を感じることができます。

- 著名人との関係:織田信長の本廟があることで、戦国時代の歴史を深く感じることができる場所です。

本丸跡

🏛 概要

安土城の本丸跡は、かつて織田信長が築いた安土城の中心部に位置し、城の主要な機能が集約されていた場所です。この区域は「千畳敷」とも称され、広大な敷地に御殿が建てられていたと伝えられています。発掘調査により、碁盤目状に配置された119個の建物礎石が確認され、当時の建築規模の大きさと構造の特異性が明らかになっています。

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦

🚶 アクセス

二の丸跡から大手通りに戻り天守台方面に進むと現れる

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分、じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- 建物礎石:本丸跡には、碁盤目状に配置された119個の礎石が残されており、当時の建築技術と規模を感じることができます。

- 石垣の遺構:周囲を囲む石垣は、安土城の壮大さと防御機能を今に伝えています。

- 季節限定の楽しみ方:春には桜、秋には紅葉が美しく、歴史的な遺構と自然の調和を楽しむことができます。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:本丸御殿の建物は、京都御所の清涼殿と類似しており、天皇の行幸を想定して建設された可能性が指摘されています。

- 知る人ぞ知る情報:本丸跡からは、安土城の象徴である天主台を間近に望むことができ、城の中心部としての位置関係を実感できます。

- 著名人との関係:織田信長が築いた安土城の中心部であり、戦国時代の歴史を肌で感じることができる場所です。

天主台跡

🏛 概要

安土城の天主台跡は、織田信長が築いた壮麗な安土城の中心部に位置し、かつて地上6階、地下1階建て、高さ約32メートルの天主がそびえていました。 この天主は、当時の城郭建築としては画期的なもので、宗教的要素も取り入れた独創的かつ絢爛豪華な構造であったとされています。現在、天主そのものは現存しませんが、天主台の石垣や礎石が残り、訪れる人々に当時の威容を伝えています。

パノラマ写真

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦

🚶 アクセス

最寄り駅:JR琵琶湖線「安土駅」から徒歩約30分(約2.5km)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分、じっくり観光するなら:約30分

📍 見どころ

- 天主台の石垣:高さ約2メートルの石垣が天主台を囲み、当時の築城技術の高さを感じさせます。

- 礎石群:天主の基礎となった礎石が整然と並び、建物の規模や配置を想像することができます。

- 季節限定の楽しみ方:春には桜、秋には紅葉が美しく、歴史的遺構と自然の調和を楽しめます。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:安土城の天主は、従来の城郭建築には見られない宗教的要素を取り入れた独創的なものでした。

- 知る人ぞ知る情報:天主台跡の礎石配置から、地下1階部分の構造が明らかになっており、当時の建築技術の高さが伺えます。

- 著名人との関係:この天主は、織田信長が自らの権威を示すために築いたもので、彼の革新的な思想が反映されています。

- 大黒柱:通常、天守閣の中心には、一番太い大柱があるべきで、その下に礎石があるべきなのですが、礎石が見つからなかったそうです。代わりに、穴があったそうです。穴柱だった可能性もあり諸説ありますが、安土城の謎の一つです。

- 天守台の大きさ:実際、訪問するとそれほど大きく感じません。ただ、研究によるとこの天守台の大きさは、姫路城の天守台と同じぐらいの大きさとのことで、天守閣があれば、姫路城の天守閣と同じ様に、その大きさに驚いたでしょう。

三重塔

🏛 概要

安土城跡に位置する摠見寺の三重塔は、室町時代の1454年(享徳3年)に建立された歴史的建造物です。もともとは近江国甲賀郡の長寿寺にありましたが、織田信長が安土城築城の際に現在の地へ移築しました。この三重塔は、三間三重塔婆で屋根は本瓦葺きという特徴を持ち、国の重要文化財に指定されています。

| 建立年 | 享徳3年(1454年、室町時代) |

|---|---|

| 移築 | 天正年間(1575–76年頃)、信長により甲賀・長寿寺から移築 |

| 修理・改修 | 1555年(天文24年)修理、1604年(慶長9年)豊臣秀頼による補修あり |

| 現存状況 | 現地に現存、朽ちつつも木組美と風情を保つ |

| 文化財指定 | 国の重要文化財 |

| 備考 | 平成29年の台風被害後、平成30年秋に修復工事実施 |

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦6367

🚶 アクセス

最寄り駅:JR琵琶湖線「安土駅」から徒歩約20分(約1.5km)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分、じっくり観光するなら:約20分

📍 見どころ

- 三重塔:室町時代に建立され、織田信長の命により現在地に移築された歴史的建造物で、国の重要文化財に指定されています。

- 二王門:1571年(元亀2年)に建立された入母屋造本瓦葺きの楼門で、こちらも重要文化財に指定されています。

- 季節限定の楽しみ方:春には桜、秋には紅葉が美しく、歴史的建造物と自然の調和を楽しむことができます。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:三重塔は、もともと甲賀郡長寿寺にあったものを、織田信長が安土城築城の際に移築したとされています。

- 知る人ぞ知る情報:摠見寺の境内には、他にも室町時代の建築物である二王門が現存し、歴史的価値が高いとされています。

- 著名人との関係:摠見寺は、織田信長が自らの菩提寺として建立した寺院であり、彼の歴史と深い関わりを持っています。

二王門

🏛 概要

安土城跡に位置する摠見寺の二王門は、室町時代に建立された歴史的建造物で、国の重要文化財に指定されています。この門は、もともと近江国甲賀郡の寺院から織田信長の命により現在の地へ移築されたと伝えられています。二王門は、楼門形式の建築で、内部には金剛力士像が安置されており、訪れる人々に歴史の重みと信長公の威光を今に伝えています。

| 建立年 | 元亀2年(1571年) |

|---|---|

| 建立者 | 甲賀武士・山中俊好 |

| 移築 | 天正期(1571年頃)、信長により安土城内へ |

| 構造・特徴 | 入母屋造・本瓦葺きの二層構造;格子内に金剛力士像 |

| 文化財指定 | 門と金剛力士像ともに国の重要文化財 |

| 現存状況 | 石階段上に現存、朽ちつつも風格あり |

| 備考 | 城跡散策の序章的スポット、信長築城期の実物 |

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦

🚶 アクセス

最寄り駅:JR琵琶湖線「安土駅」から徒歩約30分(約2.5km)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分、じっくり観光するなら:約20分

📍 見どころ

- 二王門:室町時代に建立され、織田信長の命により現在地に移築された楼門形式の門で、国の重要文化財に指定されています。

- 金剛力士像:二王門内部に安置されている一対の像で、力強い姿が特徴です。

- 季節限定の楽しみ方:春には桜、秋には紅葉が美しく、歴史的建造物と自然の調和を楽しむことができます。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:二王門は、もともと近江国甲賀郡の寺院から移築されたと伝えられています。

- 知る人ぞ知る情報:摠見寺の境内には、他にも三重塔などの重要文化財が現存し、歴史的価値が高いとされています。

- 著名人との関係:摠見寺は、織田信長が自らの菩提寺として建立した寺院であり、彼の歴史と深い関わりを持っています。

竈跡

🏛 概要

安土城跡の西側上段郭には、かつての生活の痕跡として竈跡(かまどあと)が複数確認されています。これらの竈跡は、当時の城内での調理や暖房など、日常生活が営まれていた証拠として非常に貴重です。また、炭や焼け土が入った皿状の凹地も見つかっており、これらは火災の痕跡や、古い竈を壊して新しいものを作り替えた際の名残と考えられています。

これらの遺構は、安土城が単なる軍事拠点ではなく、実際に人々が生活する場であったことを示しています。訪れる人々は、これらの竈跡を通じて、戦国時代の城内での生活の一端を垣間見ることができます。

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦

🚶 アクセス

安土城跡入場口から出て右手に現れる

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分、じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- 竈跡:西側上段郭に点在する竈跡は、当時の生活の様子を伝える貴重な遺構です。

- 炭や焼け土の痕跡:火災の痕跡や、竈の作り替えの際に生じたと考えられる炭や焼け土が見られます。

- 季節限定の楽しみ方:春には桜、秋には紅葉が美しく、歴史的遺構と自然の調和を楽しむことができます。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:竈跡の発見により、安土城が単なる軍事拠点ではなく、日常生活の場でもあったことが明らかになりました。

- 知る人ぞ知る情報:炭や焼け土の入った皿状の凹地は、火災の痕跡や竈の作り替えの名残とされています。

- 著名人との関係:これらの遺構は、織田信長が築いた安土城での生活の一端を今に伝えています。

comment