~名城散策を何倍も楽しむ徹底解説~

姫路城は、白鷺城の愛称でも知られる日本屈指の美しさを誇る名城です。

この記事では、実際に私が現地へ足を運び、一歩ずつ歩いて確認した姫路城の見どころを、自ら撮影した写真とともに徹底解説しています。 壮麗な天守閣はもちろん、桜門橋や大手門など、戦国時代から江戸時代にかけての築城技術が凝縮された門や櫓、石垣の構造美、そして徳川家ゆかりの千姫が過ごした西の丸エリアまで、各スポットの魅力を余すことなく網羅しました。

また、天守へと続く迷路のような登城ルートに配置された数々の門や坂道、その巧みな防御構造、知られざる歴史エピソードなどもたっぷり収録しています。何度も通う中で見つけた「知る人ぞ知る撮影ポイント」や、実際に顔を近づけて確認した「刻印石」の秘密など、自分の足で歩いたからこそ分かる生の情報を詰め込みました。

姫路城を訪れる前の予習として、また城郭散策中のガイドブックとしても役立つ完全版ガイドです。この記録が、あなたの姫路城観光を何倍も充実したものにする一助となれば幸いです。ぜひ、じっくりとお楽しみください。

- スポット紹介

- 桜門橋

- 大手門(桜門)

- 世界遺産姫路城碑

- 三重櫓跡

- 武蔵野御殿跡

- 鷺山口門跡

- 茶室鷺庵

- 女坂

- 向御屋敷跡

- 三の丸跡

- 菱の門

- 西の丸 南門跡

- ワの櫓

- レの渡櫓

- 西の丸庭園

- ヲの櫓

- ルの櫓

- 西の丸 長局

- ヨの渡櫓

- いの門

- ろの門

- 西の丸北門跡

- 化粧櫓

- ヌの櫓

- 将軍坂

- 石燈籠の基礎

- はの門

- にの門

- 十字紋の鬼瓦

- ロの隅櫓

- ほの門

- 姥ヶ石

- 塩櫓

- 油壁

- 水の一門

- 水の二門

- 二の隅櫓

- 水の三門

- 対面所跡

- 備前丸

- 備前門

- 水の六門

- 姫路城大天守

- 刑部神社

- 乾小天守

- ロの渡櫓

- 東小天守

- への門

- との一門

- 旧番所

- 井郭櫓

- 長壁神社遺趾

- 帯の櫓

- 帯の櫓 腹切丸

- 太鼓櫓北方土塀

- りの門

- 太鼓櫓 (への櫓)

- お菊井戸

- 上山里曲輪

- 太鼓櫓南方土塀

- リの一渡櫓

- ぬの門

- 扇の勾配

- をの門跡

- 二の丸跡

- るの門

- 三国堀跡

- 菱の門 土塀

- 姫路城 天守台礎石庭園

- 出土五輪塔集積場所

- 官兵衛普請の石垣

- 姫路城 東船場蔵跡

- との四門

- 兵庫県立歴史博物館

- 野里門跡

- 姫路城 姫路神社

- 北勢隠

- 勢隠曲輪

- 北勢隠門跡

- 鷺の清水

- 姫路城 清水門跡

- 男山千姫天満宮

- 千の小道

- 市ノ橋門跡

- 好古園

- 家老屋敷跡公園

- 車門跡

- 埋門跡

- 鵰門跡

- 中濠跡

- 姫路城 総社門跡

- 姫路城 マップ

- 姫路城関連の記事

- 🔙 武将ページへ戻る

スポット紹介

桜門橋

🏛 概要

姫路城の正面玄関とも言える「桜門橋(さくらもんばし)」は、姫路城観光の第一歩を刻む象徴的な場所です。姫路駅方面から歩いてくると、白く輝く天守が木々の向こうに姿を現し、その先にこの橋が見えてきます。

桜門橋は内堀を越えるために架けられており、正面に構える大手門とともに、訪れる人々を壮麗な城郭の世界へと導きます。現在の橋は復元されたものですが、その位置と機能は江戸時代から変わらず、かつて豊臣秀吉が通ったと伝えられる歴史的ルートの一部でもあります。

秀吉が1580年に姫路城を近世城郭へと改修した際、この付近は防御と儀礼の両面で重要視されていたことがうかがえます。白鷺城の異名を持つ姫路城を背景に、桜門橋の上で記念撮影をする観光客も多く、写真映えする絶景スポットとして人気を誇っています。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68

🚶 アクセス

最寄り駅:JR「姫路駅」から徒歩約15分(約1.1km)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 橋から望む姫路城天守:桜門橋の上から見上げる姫路城天守は、まさに圧巻。訪問者の第一印象を決定づける名所です。

🔹 大手門との一体感:木造の橋と重厚な石垣、大手門の組み合わせは、戦国時代の城郭美を今に伝えています。

🔹 季節限定の楽しみ方:春には橋の周囲に桜が咲き乱れ、「桜門橋」の名にふさわしい華やかな風景が広がります。花見シーズンには多くの人々で賑わい、夜間のライトアップも幻想的です。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:現在の桜門橋は昭和期に復元されたものですが、江戸時代には橋そのものが撤去・架け替えされることもあり、城の防御機能の一部として柔軟に使われていました。

知る人ぞ知る情報:桜門橋の欄干には姫路市の家紋があしらわれており、見逃しがちなディテールとしてファンに人気です。

著名人との関係:豊臣秀吉が羽柴時代に播磨を制し、初めて城主として君臨したのが姫路城。彼がこの場所を通ったと伝えられることから、まさに“秀吉の門出”の地とされています。

大手門(桜門)

🏛 概要

姫路城に足を踏み入れると、まず目の前に現れるのが壮麗な「大手門(桜門)」。高石垣に囲まれたこの門は、城の歴史と威厳を今に伝える“戦国の入口”です。この門は戦国時代から江戸時代にかけて、防御と威厳を兼ね備えた城郭建築の粋を集めたもの。特に現在の門は、江戸時代に整備された「大手三の門」のひとつとして知られ、姫路城を訪れる人々を威風堂々と出迎えます。

豊臣秀吉が1577年に播磨を制圧し、1580年に姫路城を本格的に改築した際、この大手門ルートが整備されました。秀吉は石垣造りの技術を導入し、近世城郭への基礎を築いたことで知られており、この門も彼の軍政に基づく築城構想の一部とされています。現在は木造で再建された門が建ち、その重厚な造りと高石垣が、まるで戦国の時代にタイムスリップしたかのような感覚を与えてくれます。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68

🚶 アクセス

桜門橋から徒歩約1分(約40m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 高石垣と門の構造:大手門は単なる出入口ではなく、敵の侵入を防ぐ複雑な構造を持つ防御拠点。左右の高石垣と堅牢な門扉が印象的です。

🔹 大手前広場との一体感:門前には広大な大手前広場が広がり、城の壮大さを引き立てます。イベント時には人々の賑わいが加わり、特別な雰囲気に。

🔹 季節限定の楽しみ方:春は桜のアーチが門の周囲を彩り、「桜門」の名にふさわしい絶景となります。秋には紅葉が彩りを添え、写真愛好家にも人気のスポットです。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:大手門は時代によって名前や構造が変更されてきましたが、「桜門」とも呼ばれるようになったのは、周囲に植えられた桜が満開となる光景があまりに見事だったからと言われています。

知る人ぞ知る情報:門の左右の石垣には、江戸時代に石工が刻んだ“刻印”が残されており、当時の作業グループの印や藩名などを読み取ることができます。

著名人との関係:昭和時代には皇室関係者が姫路城を訪問した際、この門をくぐったという記録もあり、「現代の迎賓門」としても歴史を刻んでいます。

世界遺産姫路城碑

🏛 概要

「世界遺産姫路城碑(せかいいさんひめじじょうひ)」は、1993年に姫路城が日本で初めてユネスコの世界文化遺産に登録されたことを記念して建てられた記念碑です。場所は姫路城の内堀を越えた先、三の丸広場を抜けてすぐの場所にあり、まさに姫路城の威容を目の前に感じられる絶好のロケーションに設置されています。

この碑には、姫路城が世界遺産となった理由やその価値が刻まれており、訪れる人々に「ただの美しい城」以上の歴史的・文化的背景を伝える役割を果たしています。白鷺のように優美な姿で知られる姫路城が、なぜ世界中から注目を集めるのか。その答えがこの石碑に凝縮されています。

豊臣秀吉が築いた近世城郭の原型を色濃く残し、江戸時代に池田輝政が拡張した姫路城。その構造的完成度と保存状態の高さ、また武家政権と文化の融合を示す証として、世界遺産にふさわしいと認定されました。この碑の前に立つと、姫路城が世界に誇る“生きた文化遺産”であることを実感できます。

🚶 アクセス

大手門(桜門)から徒歩約1分(約87m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約2分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 ユネスコの記念碑文:碑文には姫路城の価値が簡潔に記されており、訪問者に世界遺産としての意義を伝えます。

🔹 姫路城天守との対比:石碑の背後にそびえる真っ白な天守とのコントラストが美しく、絶好のフォトスポットでもあります。

🔹 季節限定の楽しみ方:春は桜が周囲を包み、世界遺産碑と満開の花の共演が楽しめます。秋は紅葉に囲まれた歴史的情景が魅力です。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:日本で最初に世界文化遺産に登録されたのは姫路城と法隆寺。この碑はその「先駆け」の誇りを象徴するものです。

知る人ぞ知る情報:碑の設置位置は、観光動線上で最もフォトジェニックな構図が得られるよう綿密に計算されており、撮影スポットとしてもプロが訪れるほど。

著名人との関係:登録当時、文化庁関係者やユネスコ委員もこの場所を訪れ、日本の文化保護政策が世界に認められた瞬間を象徴する場所となっています。

三重櫓跡

🏛 概要

「三重櫓跡(さんじゅうやぐらあと)」は、かつて姫路城の大手口を守る最前線に築かれていた三階建ての櫓(やぐら)が存在した場所です。現在では建物そのものは失われているものの、石垣の土台や地形の起伏に、かつての威容と防御機能の面影が色濃く残っています。こうした“姿なき遺構”は、訪れる者の想像力をかき立て、歴史の中に身を置くような感覚を与えてくれます。

三重櫓は、1580年に豊臣秀吉が姫路城を本格的に改築した際、その防御構想の一環として築かれたとされ、戦略上、非常に重要な位置にありました。大手門正面に配置されたこの櫓は、城への侵入を試みる敵に対して最初に立ちはだかる“盾”であり、視界を確保しつつ、矢や鉄砲を駆使して敵を迎え撃つ「攻守の要」だったのです。

その後、江戸時代にかけて姫路城が拡張される中でも、この場所の地形と石垣は活用され続け、築城技術の進化の足跡をとどめる貴重な構造物として現在に至っています。特に石垣には、「野面積み(のづらづみ)」や「打ち込みハギ」など複数の技法が確認でき、築城の年代や石工の工夫を読み解くこともできます。

姿は失われても、役割と存在感はなお健在。三重櫓跡は、城を守るために張り巡らされた“知と技”の結晶であり、静かにその語らいを今に伝える歴史の交差点です。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68(姫路城内)

🚶 アクセス

世界遺産姫路城碑から徒歩約1分(約50m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約3分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 櫓の基礎石垣:三重櫓の存在を裏付ける堅牢な石垣が今も残っており、当時の築城技術の高さを肌で感じられます。

🔹 大手門方面の見晴らし:跡地からは大手門方向を一望でき、防衛上の見張り台として優れた位置にあったことが分かります。

🔹 季節限定の楽しみ方:春には足元に咲く草花が石垣を彩り、歴史の跡地が自然と調和する風景に。秋の落葉と石垣のコントラストも風情あり。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:三重櫓は戦国〜江戸初期の間に一度火災で焼失したとも言われており、現在の跡地はその後再建された形跡が見られない、幻の建築でもあります。

知る人ぞ知る情報:跡地の石垣には「野面積み」と「打ち込みハギ」の技術が混在しており、時代による積み方の違いを観察できる貴重なスポット。

著名人との関係:戦国時代の名将・黒田官兵衛も、姫路城の整備に関与していたとされ、こうした防衛櫓の配置について進言していた可能性があります。

武蔵野御殿跡

🏛 概要

「武蔵野御殿跡(むさしのごてんあと)」は、姫路城の三の丸にあたる重要なエリアに築かれていた、格式ある御殿建築の跡地です。現在は礎石や庭園の痕跡を残すのみですが、かつては姫路藩の藩主が政務や接客に用いた、いわば“城の迎賓館”としての機能を担っていました。この空間は、戦の場としての姫路城とは異なる、平時の統治や交流、生活の息遣いが感じられる貴重なエリアです。

御殿の名にある「武蔵野」は、江戸幕府のある関東地方を象徴する言葉であり、姫路藩が幕府とのつながりを意識していたことがうかがえます。武家の威信と格式を体現する場として、御殿は池田輝政の時代(1601年~)に整備され、参勤交代で訪れる大名や幕府の使者をもてなすための“表舞台”として重要視されていました。

この御殿は、建物の規模や庭園の配置からも、細やかな意匠と高度な建築技術が注がれていたことが想像されます。建物は現存していないものの、礎石や整地された区画、わずかに残る庭園の石組みなどが、往時の優美な空間を今に伝えています。歴史的には、豊臣秀吉による築城時にはまだ存在していなかったものの、秀吉が整えた城郭の構造を土台とし、江戸初期に生活と政務の中核として発展しました。

軍事の城から、政治と文化の城へ――。武蔵野御殿跡は、姫路城のもう一つの顔を象徴する場所であり、華やかで奥ゆかしい歴史の舞台に思いを馳せながら歩くことができる、心静かなスポットです。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68

🚶 アクセス

三重櫓跡から徒歩約1分(約110m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約2分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 礎石と遺構:御殿の柱を支えていた礎石が点在しており、かつての間取りや規模を想像しながら歩くことができます。

🔹 庭園の痕跡:かつての庭園の石組みや地形がわずかに残り、静謐な空間が広がります。散策にも最適。

🔹 季節限定の楽しみ方:春には周囲の木々が芽吹き、御殿跡に柔らかな生命の気配を添えます。秋の紅葉と苔むした礎石の対比も美しいです。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:武蔵野御殿は一時期、藩主の政務や接待の場としても使われており、軍事一辺倒ではない「城の生活感」を伝える数少ない跡地です。

知る人ぞ知る情報:御殿跡の礎石の一部には、再利用された石棺材(古墳時代の石)が使われているという説もあり、地域の長い歴史の重なりが感じられます。

著名人との関係:江戸時代後期には、姫路藩主酒井家の迎賓用施設として利用され、幕府の使者や大名の一部がここで謁見を受けた記録も残っています。

鷺山口門跡

🏛 概要

「鷺山口門跡(さぎやまぐちもんあと)」は、姫路城の北側に位置する出入口跡であり、現在は遺構として静かにその存在を伝えています。この門は、城の北方—つまり裏手側からの出入り口として設けられており、主に城内の関係者や職人、時には兵の移動など実務的な用途に使われていたとされています。

「鷺山」という名前は、姫路城が「白鷺城(しらさぎじょう)」と呼ばれる由来となったともされる城の立地=鷺山にちなんだもので、姫路城全体の美称とも密接な関係があります。現在は門そのものは現存していませんが、石垣や門跡の形状が残っており、築城時代の出入口の設計や戦略的配置を感じ取ることができます。

豊臣秀吉が1580年に城の近代化を進めた際には、この北側のエリアも要塞としての整備対象に含まれていたとされ、山城時代から近世城郭への移行過程を読み解くヒントとしても興味深いスポットです。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68

🚶 アクセス

武蔵野御殿跡から徒歩約3分(約260m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約2分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

🔹 石垣と門跡の形状:門そのものは失われていますが、かつての枡形構造が地形から読み取れ、築城の工夫がうかがえます。

🔹 静寂な雰囲気:観光客の多い大手口と比べ、こちらは人が少なく、歴史の面影を静かに感じることができます。

🔹 季節限定の楽しみ方:初夏には緑が濃くなり、石垣に差す木漏れ日がとても美しい場所。秋には落ち葉が地面を彩ります。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:鷺山口門は非常時の避難路としても設計されていたという説があり、防衛一辺倒ではなく“逃げ道”の一つとしての役割を果たしていました。

知る人ぞ知る情報:周辺には古井戸跡や土塁の痕跡も残っており、地形観察の好きな方には“隠れた宝庫”のような場所です。

著名人との関係:明治時代にはこの門跡周辺が軍用地として利用されていたこともあり、かつての陸軍将校たちがここを通って訓練に向かった記録もあります。

茶室鷺庵

🏛 概要

「茶室 鷺庵(さぎあん)」は、姫路城の壮麗な石垣や天守を背に、三の丸広場の北側にひっそりと佇む、静謐な数寄屋造りの茶室です。姫路城の別名「白鷺城」にちなんで名付けられたこの鷺庵は、喧騒から離れて心を落ち着かせる、まさに“和の時間”が流れる癒しの空間。現在の建物は近年整備されたものですが、その設計やたたずまいは、伝統的な茶道建築の精神に忠実であり、自然と歴史の調和を体感できる場所です。

姫路城が戦いと防御の象徴である一方で、鷺庵は“もてなし”と“美意識”の象徴といえる存在。千利休をはじめとする茶道の大家たちが大名の間で重用されたように、豊臣秀吉もまた茶の湯を深く愛し、自らが築いた姫路城でも茶会を催した記録が残されています。そうした文化の伝統を現代に継承する場が、この鷺庵なのです。

建物は木材と自然素材で構成され、周囲の植栽や庭石、露地(茶室への露地庭)との調和も見事。室内に一歩足を踏み入れれば、静けさと緊張感、そして四季の移ろいを感じる“わび・さび”の世界が広がります。姫路城という歴史遺産を訪れた後、訪問者が心を整える場として、まさに“時間の流れが変わる場所”として多くの人々に親しまれています。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68

🚶 アクセス

鷺山口門跡から徒歩約1分(約49m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 数寄屋造りの建築:木材と自然素材で構成された茶室建築は、静かで落ち着いた美しさが漂います。

🔹 呈茶体験(有料):抹茶と和菓子を楽しめる本格的な体験が可能。旅の疲れを癒やす贅沢なひとときです。

🔹 季節限定の楽しみ方:春には茶庭に桜が咲き、夏は緑が涼やかに茂ります。秋は紅葉、冬は静寂の中に炉のぬくもりを感じる特別な季節。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:秀吉が姫路城に滞在中、千利休や古田織部らと茶会を催したとされる記録があり、鷺庵はその“記憶”を現代に再現したとも言われています。

知る人ぞ知る情報:茶室の裏手には小さな蹲(つくばい)や飛び石が配置され、建物の周囲を散策するだけでも本格的な露地庭園の風情を味わえます。

著名人との関係:姫路を訪れた海外の文化人や茶道家が鷺庵で茶の湯体験をし、海外メディアでも紹介されたことがあります。姫路城の“国際的な顔”ともいえる場所です。

女坂

🏛 概要

「女坂(おんなざか)」は、姫路城の三の丸広場北東部から二の丸方面へと続く緩やかな石段坂道で、男性的な急勾配の「男坂(おとこざか)」に対して命名された、歩きやすい勾配の坂道です。その名前に“女”が使われているからといって、女性専用だったわけではなく、坂の穏やかさや美しいカーブが女性的な印象を与えることからこの名がついたとされています。

この女坂は、観光ルートとしても利用される静かな通り道で、城の喧騒から離れてゆっくりと城郭の構造や石垣、自然の景観を楽しむことができる場所。かつてこの道を城主の正室や姫君たちが通っていたとも言われており、その名の通り、優雅で静謐な空気が流れています。

豊臣秀吉の時代、姫路城はまだ天守規模の建築が未完成ながらも要塞として整備されており、こうした通路は兵の移動だけでなく、城内の生活動線としても重要でした。女坂のような穏やかなルートは、まさに「戦」と「暮らし」が共存した姫路城のもう一つの姿を教えてくれるのです。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68(姫路城内・三の丸〜二の丸エリア)

🚶 アクセス

茶室鷺庵から徒歩約1分(約110m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約2分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 緩やかな石段と風情あるカーブ:直線ではなく、ゆるやかに曲がる坂道はまるで古道のような趣があり、撮影にもぴったりです。

🔹 苔むした石垣と自然の融合:両脇の石垣や斜面には四季折々の植物が顔をのぞかせ、特に雨上がりには苔が鮮やかに映えます。

🔹 季節限定の楽しみ方:春は坂沿いに山桜が咲き、秋には紅葉が赤や橙に色づき、風情豊かな自然のトンネルを作り出します。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:女坂は戦時には女性や子ども、老臣たちが避難経路として利用したとも伝わっており、“命を守る道”でもありました。

知る人ぞ知る情報:坂の中腹には、ひっそりと残る刻印石(石工の印)が確認でき、江戸期の石垣工事の痕跡を間近で見ることができます。

著名人との関係:昭和初期には作家・谷崎潤一郎が姫路を訪れた際、「女坂の静けさは小説の一場面に使いたい」と語ったという逸話があるそうです。

向御屋敷跡

「向御屋敷跡(むこうおやしきあと)」は、姫路城二の丸の北側に位置する、藩主の身内や重臣たちが住まい・政務の場として使用していたとされる御屋敷跡です。「向(むこう)」とは、本丸や二の丸と“向かい合う”位置にあることから名づけられました。

ここには、主に御殿様の家族や側近、あるいは家政・政務を担う人々が居住していたと考えられており、戦の拠点である天守群とは異なり、生活や統治の拠点としての姫路城のもう一つの顔を伝えています。現在は建物こそ残っていないものの、広々とした敷地と石垣、地形の高低差が往時の区画を物語り、歴史ファンの間では“想像力をかきたてられる場所”として密かな人気を誇ります。

豊臣秀吉の時代、この場所はまだ御屋敷として整備されてはいませんでしたが、秀吉が築いた城郭構造の拡張により、江戸初期の池田輝政によって生活空間と政庁機能が強化された中で整備されていきました。すなわち、秀吉の“戦略の城”が、池田によって“政治の城”へと進化した象徴とも言えるエリアです。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68

🚶 アクセス

桜門橋から徒歩約10分(約700m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約2分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 御屋敷跡の地割:礎石や庭の痕跡こそないものの、平坦に整えられた区画や周囲の石垣が、かつての建物の規模感を伝えています。

🔹 自然と一体化した空間:現在は芝生や木々に囲まれ、静けさの中に歴史が息づくような空間。散策にぴったりの隠れスポットです。

🔹 季節限定の楽しみ方:春には敷地周辺の木々がやわらかく芽吹き、秋には紅葉が広がる落ち着いた風景に包まれます。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:このエリアは、江戸時代には女中や奥女中の住まいもあったとされ、姫路城における“裏方の中心地”でもありました。

知る人ぞ知る情報:地面の一部には、地割を示す痕跡や地形の名残が確認でき、考古学的視点からの注目スポットにもなっています。

著名人との関係:幕末期には酒井藩主の親族が滞在していたという記録もあり、維新前夜の政情の余波もこの屋敷で語られていたかもしれません。

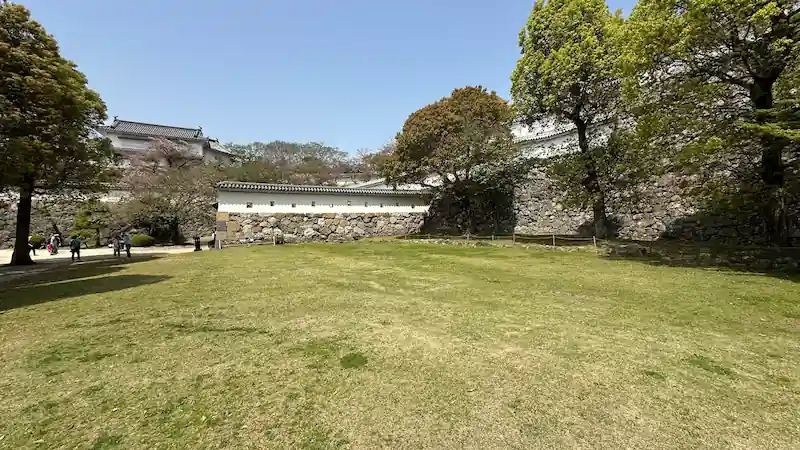

三の丸跡

🏛 概要

「三の丸跡(さんのまるあと)」は、姫路城の表玄関である大手門をくぐった先に広がる広大な空間で、江戸時代には政庁や藩主の居館、家臣の役宅などが立ち並んでいた重要な中枢エリアです。現在は建物はすべて失われているものの、広々とした芝生と石垣、そして姫路城の天守を間近に見上げることができる絶好のビュースポットとして、訪れる人々に愛されています。

三の丸は、軍事的な天守・本丸・二の丸に対して、“統治と暮らし”の機能を担う空間でした。ここには藩主の正室が暮らす「本多御殿」などもあり、まさに城の政治と日常が交差する舞台。豊臣秀吉の時代にはまだ小規模な屋敷群が存在していたのみでしたが、彼が姫路城を近世城郭として整備した基盤の上に、池田輝政によって大規模な三の丸区域が整備されていきました。

今ではイベントや撮影、散策など、多目的に使われる開放的な空間となっており、四季折々の景色とともに、歴史の鼓動を感じることができるスポットです。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68(三の丸広場)

🚶 アクセス

向御屋敷跡の隣

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約3分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 姫路城の絶景撮影スポット:三の丸から見上げる姫路城天守は圧巻で、天守の全景がすっきり見える数少ない場所。観光ポスターにもよく使用されます。

🔹 復元された石垣ライン:地面の一部には、かつての御殿や区画の範囲を示す石ラインが埋め込まれており、過去の建物配置が可視化されています。

🔹 季節限定の楽しみ方:春は桜の名所として、満開のソメイヨシノが訪問者を迎えます。秋は金色の芝と紅葉が幻想的なコントラストを生み出します。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:三の丸には、藩政の中心機能が集中しており、藩の財政や法の裁きなどもここで行われていました。つまり、姫路藩の“頭脳”だったのです。

知る人ぞ知る情報:現在の広場の地下には、江戸期の遺構が今も眠っており、将来的な発掘調査で新発見が期待されています。

著名人との関係:幕末には勝海舟が姫路を訪れた際、藩士たちとこの三の丸で面会を行ったという記録があり、時代の転換点の舞台ともなりました。

菱の門

🏛 概要

「菱の門(ひしのもん)」は、姫路城に現存する門の中で最大規模を誇る堂々たる楼門であり、三の丸から二の丸への正規の進入口として、かつての登城儀礼における“格式の象徴”でした。名前の由来となった妻壁の「菱形の飾り金具」は、武家の威信と美意識を体現する意匠として知られ、細部にまで緊張感と美が込められています。

構造は切妻造・本瓦葺の二階建て楼門で、豪壮な扉には重厚な鉄製の装飾金具が打たれ、石垣に囲まれた「枡形(ますがた)」と呼ばれる防御空間と一体となって、敵を一気に突破させない工夫が凝らされています。この枡形構造は、来訪者に威圧感を与えると同時に、城内防衛の要として機能しました。

この門は、池田輝政が姫路城を近世城郭として再整備した1601~1609年の大改築の際に築かれたとされ、現存する建造物としては極めて貴重な存在で、国の重要文化財にも指定されています。かつてこの門を通ることが許されたのは、藩主や将軍などごく限られた権威者だけであり、まさに「選ばれし者のみがくぐる門」だったのです。

現在では一般公開され、誰もがその下を通ることができますが、門を仰ぎ見るとき、往時の威厳や礼法、築城技術の粋が今もなお息づいていることを実感できるでしょう。姫路城の歴史と美を一身に背負ったこの門は、訪れる者に深い印象を残す“登城のハイライト”のひとつです。

🚶 アクセス

女坂から徒歩約2分(約150m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 現存最大級の櫓門:厚い木材と白漆喰で構成された重厚な櫓門は、敵の侵入を食い止めるための構造美の結晶。内部には狭間(さま)や落とし穴も。

🔹 菱の紋装飾:門に刻まれた菱模様の装飾は、格式と美意識の象徴。家紋風意匠としては全国的にも珍しく、撮影スポットとしても人気です。

🔹 季節限定の楽しみ方:春には門の前に桜が咲き誇り、白とピンクのコントラストが目を引きます。秋の紅葉シーズンには門越しに天守と紅葉が重なり、絶景に。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:菱の門は、江戸時代に一度火災で焼失し、その後再建されたと伝えられており、現在の門は江戸中期の姿を色濃く残す貴重な現存建築です。

知る人ぞ知る情報:門の右手には「石落とし」が備えられており、上から敵を攻撃する仕組みが現存。構造マニアにはたまらないディテールです。

著名人との関係:昭和の大修理中、当時の皇太子(現在の上皇陛下)もこの門を視察され、姫路城保存の重要性を語られたというエピソードがあります。

西の丸 南門跡

🏛 概要

「西の丸 南門跡(にしのまる みなみもんあと)」は、姫路城の西の丸地区の南端に位置していたとされる門の遺構であり、現在は門そのものは失われているものの、往時の構造をしのばせる石垣や地形が静かにその存在を物語っています。この門は、かつて西の丸の南側出入口として使われており、内部からの出入りや物資の搬入など、実務的な役割を担っていたと考えられています。

西の丸は、三代将軍徳川家光の正室・千姫が移り住んだことで知られる御殿エリアであり、この南門は彼女を取り巻く女中たちや関係者の出入り口としても使用されていた可能性があります。門跡に立つと、目の前に広がる緩やかな斜面と石垣の配置から、かつてここが静かで品格ある生活空間の一部であったことが想像され、軍事的緊張感の高い他の出入口とは異なる、柔らかさすら感じさせる空気をまとっています。

また、この南門跡周辺は現在、季節ごとに異なる趣を見せる自然に包まれており、春には若葉が芽吹き、秋には紅葉が門跡を彩ります。姫路城の“生活の側面”を象徴するような、あまり知られていないが味わい深い場所として、知る人ぞ知るスポットとなっています。

🚶 アクセス

菱の門から徒歩約1分(約46m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

🔹 枡形構造の遺構:敵の侵入を防ぐためのL字型の通路跡や石垣の張り出しが確認でき、戦国時代の築城技術を間近で体感できます。

🔹 南側から望む姫路城天守:門跡の周辺からは、天守を少し低い角度から見上げる絶好のビューポイントにもなっています。

🔹 季節限定の楽しみ方:春には門跡周辺の桜が咲き、門の残された石垣と淡いピンクのコントラストが優美。秋には静かな紅葉スポットとして隠れた人気があります。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:この門跡は、女性たちが外出する際に利用していたとされ、「千姫の御成り門」としての伝承も残っています。

知る人ぞ知る情報:門跡近くの石垣には、当時の石工が残した刻印や積み直しの痕跡が見られ、複数の時代にわたって補修・強化されてきたことがわかります。

著名人との関係:昭和の文化財保護調査では、城郭構造の「入り口の教科書」としてこの南門跡が紹介され、現在の見学ルート整備にも影響を与えました。

ワの櫓

「ワの櫓(わのやぐら)」は、西の丸の南端に位置する二層構造の櫓で、西の丸の防衛線を構成する重要な一角を担っていました。「ワ」という名称は、櫓の配置を図面上で表した際の記号(文字)に由来するとされており、姫路城内に現存する「イ」「ロ」「ハ」といった他の櫓と同様、軍事的・構造的な区分を示すものです。

この櫓は、外敵が西側から攻め入った場合に備え、物見(見張り)や武器・弾薬の貯蔵、さらには戦時の臨時司令部としても機能していたと考えられています。櫓の内部構造は質素ながらも堅牢で、実用性を重視した造りとなっており、姫路城の防御体制の合理性と緻密さが感じられる一例です。

また、西の丸はかつて千姫が暮らした御殿があったエリアであり、ワの櫓もそうした生活空間を守る役割を担っていたと見られています。つまり、ここは“女性たちの居住区を防衛する要所”という意味でも、極めて重要な役割を果たしていたのです。

現在、ワの櫓は外観の見学が可能で、白漆喰の壁や黒い瓦が西日に映える様は、写真愛好家にも人気の撮影ポイントとなっています。西の丸庭園を散策する際にはぜひ立ち寄りたい、小さいながらも歴史の深みを感じさせるスポットです。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68(姫路城 西の丸内)

🚶 アクセス

西の丸 南門跡から徒歩約1分(約100m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 現存櫓の内部構造:木組みや格子窓、狭間(さま)などが残されており、戦国時代から江戸初期の防衛施設のリアルな姿を今に伝えています。

🔹 百間廊下との接続:ワの櫓は百間廊下の一端に位置しており、長大な回廊を歩いた先に現れる構造物として、訪問者に“ゴール感”を与える存在でもあります。

🔹 季節限定の楽しみ方:春の光が格子窓から差し込む光景や、秋の夕暮れ時に外から見上げると、木造建築の温もりがより一層際立ちます。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:この櫓には鉄砲狭間が備えられており、戦時には女性や年配者もここで城の守備を補佐した可能性があるといわれています。

知る人ぞ知る情報:百間廊下からワの櫓に続く床下部分には、火薬や緊急食料を一時保管するための「隠し棚」跡が残っているとされ、マニアには必見です。

著名人との関係:NHK大河ドラマ『功名が辻』では、主人公・千代が百間廊下を歩くシーンにワの櫓が登場し、その堅牢な構造が注目されました。

レの渡櫓

🏛 概要

姫路城の「レの渡櫓(わたりやぐら)」は、天守群の中でも特に建築美と軍事的機能が融合した構造物として、歴史的・文化的価値の高いスポットです。豊臣秀吉が築いた初期の姫路城を基盤に、池田輝政によって現在の壮麗な姿へと拡張されましたが、このレの渡櫓もその過程で築かれた重要な構造の一つです。

「レの字」のように折れた形をしており、東小天守と乾小天守を結ぶこの渡櫓は、姫路城の複雑な防御構造の一端を担っていました。敵の侵入を遅らせる狭間や格子、急な階段や屈曲した通路など、細部にわたり戦国時代の知恵が込められています。

また、内部は近年の特別公開時に障子や火縄銃の展示が復元され、当時の武士たちの生活や城の防御体制を肌で感じることができる貴重な空間です。現存天守群の中でもこのような渡櫓を見学できるのは極めて珍しく、姫路城の見どころのひとつとして外せません。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68番地

🚶 アクセス

ワの櫓から徒歩約1分(約10m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 独特な「レ」字型構造:

敵の侵入を迷わせるよう計算されたレイアウト。防御的かつ視覚的にも美しい曲線を描く渡櫓。

🔹 防御構造と窓の工夫:

北側は土戸付き格子窓、南側は採光を意識した木格子窓。外敵と向き合うための設計美が見どころ。

🔹 復元された内部展示:

2019年の特別公開では、火縄銃や障子が復元され、当時の様子をリアルに体感可能。

🔹 季節限定の楽しみ方:

🌸春:渡櫓越しに見る桜景色は圧巻。

🍁秋:格子越しに眺める紅葉が、まるで絵画のような美しさ。

📌 トリビア

🔹 意外な歴史的背景:

姫路城の建築計画は、豊臣政権の影響下で進められたが、最終的に徳川幕府の意向も強く反映されている。レの渡櫓もこの政権交代の時代を象徴する建築。

🔹 知る人ぞ知る情報:

レの渡櫓の西端の格子窓3枚は外れるようになっており、実は屋根修理などの点検用出入口になっているという珍しい仕掛け。

🔹 著名人との関係:

池田輝政が姫路城の大拡張を行った際、徳川家康の娘「督姫(とくひめ)」との婚姻も背景にあり、このレの渡櫓も彼の築城哲学の一端を物語っている。

西の丸庭園

🏛 概要

「西の丸庭園(にしのまるていえん)」は、姫路城の西側に広がる静謐な空間で、かつて城主の正室が居住していた「西の丸御殿」の庭園部分にあたります。特に有名なのが千姫にまつわる物語で、徳川秀忠の娘・千姫が本多忠刻に嫁いだ後、姫路城に住まい、この西の丸で静かな日々を過ごしたと伝えられています。庭園は、そんな千姫の雅やかで穏やかな生活を今に伝える、女性的な優しさと美しさに満ちた空間です。

当時の御殿や庭園の建物自体は現存していませんが、その配置や意匠を感じさせるように、現在は整備された芝生や石畳、小径が残されており、当時の空間構成や暮らしぶりを想像しながら歩くことができます。加えて、庭園内には「化粧櫓(けしょうやぐら)」など複数の櫓が現存しており、これらは実際に千姫が使っていたと伝わる場所として見学も可能です。

また、西の丸からは姫路城の天守を斜め後方から一望でき、他の場所とは異なるアングルでその美しい姿を楽しめる“隠れたビュースポット”でもあります。四季折々の自然に囲まれながら、戦の場であった城が持つもう一つの「生活とやすらぎ」の側面を感じられる、西の丸庭園は姫路城の深みを体感できる場所といえるでしょう。

🚶 アクセス

レの渡櫓から徒歩約1分(約62m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約30分

📍 見どころ

🔹 千姫ゆかりの空間:この庭園は千姫が江戸から姫路に嫁ぎ、過ごした西の丸御殿の庭にあたります。姫たちが歩いたかもしれない小径が今も残ります。

🔹 長局(百間廊下)との一体感:庭園の背後には現存建築である百間廊下が連なり、歴史的な建物と自然が美しく融合しています。

🔹 季節限定の楽しみ方:春は千姫が愛でたとされる桜が庭園に咲き誇り、秋には色づく紅葉と落ち葉が庭に柔らかな彩りを加えます。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:西の丸庭園の下には、戦国時代の空堀の名残があるとされ、庭園造成の際に“防衛から景観へ”の転換が行われたことを物語っています。

知る人ぞ知る情報:庭園の一角には「千姫小径」と呼ばれる遊歩道があり、実はそのルートの一部には江戸時代の石垣の痕跡が残されています。

著名人との関係:千姫の生涯を描いたドラマや映画のロケ地としても使われ、女優たちがこの庭園を実際に歩いたことで“時を超える物語の舞台”としても親しまれています。

ヲの櫓

🏛 概要

「ヲの櫓(をのやぐら)」は、姫路城・西の丸の北西端に位置する現存の櫓で、西の丸の外郭を防衛する重要な役割を果たしていました。「ヲ」という名前は、江戸時代の建築図に記された記号に由来し、姫路城内の櫓の中で位置を特定するために用いられた仮称です。正式名称は不明ながら、その歴史的・建築的価値は高く評価されています。

この櫓は、百間廊下の最北端に位置する構造で、直線的な回廊の終着点として、敵の侵入を警戒する“見張り台”兼“防衛拠点”として機能していました。石垣の上に建てられ、周囲を見渡す視界の良さから、偵察や防衛の最前線として活用されていたと考えられています。

豊臣秀吉が築いた原型にはまだ存在しなかったこの櫓は、池田輝政の大改築(1601〜1609年)の際に整備されたもので、秀吉の築城理念を土台に、さらに洗練された防御システムの一翼を担う存在となりました。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68

🚶 アクセス

西之丸庭園から徒歩約1分(約30m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 百間廊下の終端を守る櫓:長さ240mにも及ぶ百間廊下の北端に位置し、通路全体の防御と連携を担う拠点。

🔹 防御構造の工夫:内部には狭間(鉄砲・矢狭間)が設けられており、城外からの接近に即応できる構造になっています。

🔹 季節限定の楽しみ方:新緑の季節には櫓の周囲に広がる木々の緑が美しく、秋には紅葉が映える絶景スポットにもなります。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:ヲの櫓は、かつて“女中詰所”の役割も兼ねていた可能性があり、防衛施設でありながら生活空間としても使われていたという説もあります。

知る人ぞ知る情報:百間廊下を歩いてヲの櫓まで行く途中には、小さな隠し階段や天井の補強跡などがあり、細かな築城技術の粋が見られます。

著名人との関係:平成の大修理では、櫓の保存状態の良さが専門家たちに高く評価され、「現存建築として奇跡的なバランス」と称されました。

ルの櫓

「ルの櫓(るのやぐら)」は、姫路城の西の丸北側、百間廊下に連なる現存櫓のひとつで、江戸時代初期に築かれた堅牢な防御施設です。名称の「ル」は、姫路城の櫓にアルファベット的な仮名を振って区分されたうちの一つで、正式名称ではありませんが、位置と構造からその重要性がよくわかる櫓です。

この櫓は、長く続く百間廊下の途中に配置されており、建物全体の防衛ラインと構造補強の要でもあります。内部は非公開ながら、外観からも武骨さと白漆喰の美しさが調和した姫路城らしい姿を見ることができます。

築造は池田輝政による姫路城の大改築(1601〜1609年)の時期で、豊臣秀吉の時代に築かれた姫山城の基盤を活かしつつ、防御力を強化した構成の中核となる建物のひとつ。特にこの「ルの櫓」は、女性たちが暮らした西の丸御殿の安全を守る意味でも重要なポジションにありました。

🚶 アクセス

ヲの渡櫓から徒歩約1分(約5m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 百間廊下との接続性:「ルの櫓」は百間廊下の途中に組み込まれ、通路の防御と連絡の中継拠点として機能していました。

🔹 重厚な石垣と白壁の対比:石垣の上にそびえる白漆喰の櫓は、姫路城ならではの“白鷺美”を体現しています。

🔹 季節限定の楽しみ方:春は櫓の背景に桜が咲き、秋は紅葉と白壁が織りなす静謐な風景が広がります。写真スポットとしても◎。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:この櫓は、戦時には物資の備蓄庫や兵士の詰所として使用されていた可能性もあり、生活と戦の両面を支える重要拠点でした。

知る人ぞ知る情報:櫓の石垣には江戸時代の石工による「刻印(こくいん)」が複数残っており、それぞれの職人グループの印が観察できます。

著名人との関係:戦後、昭和の文化財調査の中で、「最も保存状態のよい連続櫓のひとつ」として専門家の評価を受けた名建築です。

西の丸 長局

🏛 概要

「西の丸 長局(にしのまる ながつぼね)」は、「百間廊下(ひゃっけんろうか)」の名でも知られる、姫路城内でも特に印象的な建築空間のひとつです。長さはおよそ240メートルに及び、西の丸の南北を縦断するようにまっすぐ伸びており、格式高い御殿や櫓と櫓をつなぐ屋根付きの通路として造られました。その名の通り、内部には多くの「局(つぼね)=女性たちの居室」が連なっており、まさに女中たちの生活空間の中枢でした。

この長局は、三代将軍・徳川家光の正室である千姫が、夫である本多忠刻とともに姫路城に入った際に整備されたとされ、彼女に仕える多くの侍女たちがここに居住しました。板敷きの床や質素な間取りには、華やかな表舞台とは裏腹の、日常的な生活の息づかいが感じられます。加えて、廊下に設けられた小部屋や障子の意匠からは、江戸時代初期の建築美と機能性が融合した様式を見ることができます。

また、防御施設としての役割も備えており、万一の際には兵がここを通じて迅速に移動できる構造となっています。単なる住居ではなく、軍事と生活が交錯する“姫路城ならでは”の構造美が体現された空間といえるでしょう。

現在は内部公開されており、当時の女中たちの生活や城内のしきたりを紹介する展示も設置されています。往時の空気を肌で感じながら歩ける、歴史と人間の営みが交錯する場所です。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68(姫路城 西の丸内)

🚶 アクセス

ルの渡櫓から徒歩約1分(約46m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約15分

じっくり観光するなら:約40分

📍 見どころ

🔹 240mの直線美:窓から差し込む自然光とともに続く長い廊下は、歩くだけで時代を遡るような感覚を味わえます。

🔹 女中たちの暮らしの痕跡:部屋区画や釘隠しなどに当時の生活様式が色濃く残っており、戦国後の武家女性の暮らしを想像できます。

🔹 季節限定の楽しみ方:春は長局の外に広がる庭に桜が咲き、秋は廊下の窓越しに紅葉が絵巻のように広がります。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:長局は武器や兵の移動経路ではなく、あくまで“千姫のための空間”として築かれたとされ、戦国城郭において非常に珍しい「女性のための回廊建築」です。

知る人ぞ知る情報:廊下の一部には、火事や地震対策として敷居に段差がついており、見た目以上に機能性を重視した造りになっています。

著名人との関係:女優・松たか子さん主演のドラマ『千姫』の撮影地にもなったそうで、千姫の人生を象徴する場所として広く知られています。

ヨの渡櫓

🏛 概要

姫路城「ヨの渡櫓(わたりやぐら)」は、西の丸に配された渡櫓群のひとつであり、居住空間と防御施設という二つの顔を持つ、戦国時代の城郭建築の粋を示す貴重な遺構です。千姫が再嫁後に暮らした西の丸御殿と、その周囲の防御を構成する建物が一体となって設計されており、ヨの渡櫓もこの複雑な機能を担った一角でした。

ヨの渡櫓は、ヌの櫓、カの渡櫓などと連続し、西の丸長局(百間廊下)の構造の一部を形成。内部には女中たちの控えの間や、通路、そして敵の侵入に備えた狭間(さま)や石落としなどが設けられています。華やかな装飾が施された室内と、厳重な防御構造の共存は、まさに“美”と“戦”が交錯する空間です。

現在、ヨの渡櫓の内部は一般公開されていませんが、外観からも往時の美しさと緊張感を感じ取ることができます。姫路城の「静と動」の象徴的な存在ともいえるこの櫓は、訪れる者に歴史の重みを語りかけてきます。

🚶 アクセス

西の丸 長局から徒歩約1分(約20m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 連続する櫓群の一部としての存在感:

ヨの渡櫓は、ヌの櫓・カの渡櫓などとつながる構造で、敵の侵入経路を封じる複雑な導線設計の中核に位置。

🔹 華やかな内部装飾(非公開):

かつては女中たちが使用した部屋に松や草花の絵が描かれていたと伝わり、優雅な暮らしの一端がうかがえる。

🔹 季節限定の楽しみ方:

🌸春:百間廊下周辺の桜が満開になると、ヨの渡櫓のシルエットがより一層美しく映える。

🍁秋:落ち葉が散る中に浮かぶ渡櫓の姿が、時代を超えた静けさを演出。

📌 トリビア

🔹 意外な歴史的背景:

この渡櫓が設けられた西の丸一帯は、戦の場でありながら女性たちの生活空間として設計されており、江戸初期の城郭設計思想の転換点ともいえる。

🔹 知る人ぞ知る情報:

ヨの渡櫓は、姫路城内でも数少ない「居住と防御」が完全に融合した渡櫓で、外観に残る小さな狭間は、当時の防衛意識の高さを象徴。

🔹 著名人との関係:

千姫が暮らした西の丸に連なる構造であり、彼女に仕えた女中たちの生活動線の一部を担った場所でもある。姫の静かな日常が行き交った廊下の記憶が刻まれている。

いの門

🏛 概要

「いの門(いのもん)」は、姫路城の大天守へと至る登城ルートの途中に設けられた門で、敵の進軍を意図的に迷わせる「迷路型防御」の一部として設計された極めて戦略的な構造物です。姫路城の登城経路には、「いろは…」順に門が配置されており、「いの門」は2番目の門にあたります。

この門は、菱の門をくぐって進んだ先の枡形(ますがた)空間に位置し、敵の進入を一時的に止めて挟撃するための要所。門の配置や石垣の角度が巧みに設計されており、攻め手を混乱させ、守り手が有利な形で迎撃できるように計算されています。

豊臣秀吉の時代、姫路城はまだ簡素な構えでしたが、池田輝政が築いた近世城郭への改修により、このような連続する門と枡形による防御構造が導入されました。「いの門」はその代表例であり、姫路城の完成度の高さを物語るパーツのひとつです。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68(姫路城 菱の門から北へ進んだ先)

🚶 アクセス

ルの櫓から徒歩約3分(約220m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 枡形構造との連動性:「いの門」は、L字型の通路と高石垣に囲まれた空間の中にあり、城攻めを困難にする仕掛けの中心です。

🔹 石垣の技巧:門周辺の石垣は「切込接(きりこみはぎ)」の高い技術が用いられ、美しさと強度を兼ね備えています。

🔹 季節限定の楽しみ方:春の新緑や秋の落ち葉が門と石垣に柔らかな彩りを添え、戦国の構造美に自然が溶け込む風景を楽しめます。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:「いの門」はかつて二重扉だったとされ、外門と内門の間に敵を閉じ込める構造になっていたという記録もあります。

知る人ぞ知る情報:門の木材には、城郭建築に特有の「防火釘」や「装飾釘隠し」の名残があり、細部にまで意匠と実用が融合しています。

著名人との関係:建築史家の藤岡通夫氏は、「いの門の配置は日本城郭設計の頂点」と評し、姫路城の名を世界遺産に導く根拠の一部としました。

ろの門

🏛 概要

「ろの門(ろのもん)」は、姫路城の登城ルートの中でも特に重要な防御拠点の一つであり、大天守へと至る複雑な曲輪(くるわ)構造を構成する連続門群の第3番目にあたります。姫路城は「い・ろ・は…」と順に門を配置しており、菱の門 → いの門 → ろの門という順に登っていくことで、敵を翻弄する“迷路式構造”を形成しています。

「ろの門」は大天守へ至る唯一の道筋に設置されている門であり、敵軍が大群で押し寄せても直進を阻まれ、石垣の曲がり角ごとに防御兵から攻撃される構造となっています。門自体は櫓門形式で、厚い木製の扉と石垣に囲まれた空間は、今もなお戦国時代の緊張感を漂わせています。

豊臣秀吉が築いた原型にはこのような多門防御は存在せず、1601年からの池田輝政による大改修で完成した“総構え”防御構造の一部として追加されたものです。まさに姫路城が「守るための美」を備えた最先端の近世城郭へと進化した象徴的な門のひとつです。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68

🚶 アクセス

いの門から徒歩約1分(約33m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 櫓門の堅牢な構造:ろの門は小規模ながら櫓門形式で、防御用の狭間(さま)や分厚い門扉が備わった本格的な軍事施設です。

🔹 “死角なし”の構造:門前後は高石垣で囲まれ、常に上からの視線と攻撃を受ける設計。守る側が圧倒的に有利な位置取りになっています。

🔹 季節限定の楽しみ方:春は木々の新緑が門の周囲を柔らかく彩り、秋には色づく葉と苔むした石垣が戦国の構造美を引き立てます。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:「ろの門」は、万が一敵が突破しても、さらにその先で左右から包囲・攻撃されるよう設計された“罠の門”とも言える場所です。

知る人ぞ知る情報:門の横にある石垣には、刻印が複数見られ、当時の石工集団の存在や流通経路を今に伝えています。

著名人との関係:城郭研究家・中井均氏は「ろの門を見ずして姫路城の防御構造を語るべからず」と語り、専門家からも高い評価を得ている門です。

西の丸北門跡

🏛 概要

姫路城「西の丸北門跡」は、かつて城内の西の丸に存在した重要な出入口のひとつで、現在では門そのものは失われているものの、その痕跡がしっかりと地上に刻まれています。この門は、姫路城を取り巻く多重防御の一部であると同時に、千姫が暮らしていた西の丸への主要な出入り口でもありました。

西の丸は、池田輝政の嫡男・池田忠継の妻であり、徳川秀忠の娘でもある「千姫」のために整備された空間で、御殿と女性たちの暮らしが展開された特別な場所です。北門はその生活空間へのアクセスとして、また有事には防衛の最前線として機能していました。

現在、門は失われたものの、石垣の角度、礎石の配置、そして門の土台が残っており、かつての規模や構造をしのぶことができます。歴史の痕跡が静かに語りかけるこの場所には、華やかな表舞台の裏にあった、姫たちの慎ましい日常と緊張感が今も息づいています。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68番地 姫路城西の丸内

🚶 アクセス

ろの門から徒歩約1分(約66m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約3分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 門の礎石・石垣跡:

門そのものは失われているものの、地面に残る石の配置で当時の構造が分かる。まるで「見えない建築」を感じる体験。

🔹 西の丸御殿の生活導線:

千姫の生活空間へ通じる要所で、女性たちの出入りの通路でもあった。日常と戦のはざまにあった門。

🔹 季節限定の楽しみ方:

🌸春:西の丸は桜の名所。門跡から見上げる化粧櫓と桜の対比が見事。

🍂秋:苔むした石垣と紅葉が静寂な雰囲気を演出。撮影スポットとしても人気。

📌 トリビア

🔹 意外な歴史的背景:

千姫は大坂落城後、豊臣秀頼との悲劇を乗り越え、徳川家の姫として再び姫路に迎えられた。この門を通って、彼女は新たな人生を歩んだともいわれる。

🔹 知る人ぞ知る情報:

門跡の周囲には、戦時の矢狭間(やざま)や銃眼跡の名残も確認でき、ただの出入口ではなく「戦略ポイント」だったことがうかがえる。

🔹 著名人との関係:

池田輝政の息子・忠継が千姫と結婚したことにより、この西の丸北門は徳川と池田の縁を象徴する場所ともいえる。政治と愛が交差した歴史の入口。

化粧櫓

🏛 概要

「化粧櫓(けしょうやぐら)」は、姫路城西の丸の北端に位置する、格式と美を備えた櫓(やぐら)です。名前に「化粧」とあるように、他の櫓とは一線を画した華やかさや優雅さを感じさせる佇まいで、軍事的な用途だけでなく、文化的・生活的な側面も色濃く残す空間として知られています。

この櫓は、徳川家康の孫娘・千姫が西の丸に住んでいた際、特に使用したと伝えられており、彼女の生活空間の一部として整えられたものと考えられています。櫓内には床の間や押し入れ、障子を備えた居住性の高い構造が確認されており、通常の戦備目的の櫓とは異なり、上層階級の女性のための“特別な空間”であったことがうかがえます。

また、この櫓は城郭建築における「武と美の融合」を象徴する存在でもあります。高台からの見晴らしが良く、敵の動向を監視する機能も備えつつ、内部には女性の暮らしに配慮した繊細な設えが施されています。白漆喰の壁に囲まれた外観は、姫路城の「白鷺城」の異名を象徴する美しさを際立たせており、見る者に深い印象を残します。

千姫の時代から数百年、今もなおこの櫓には、城に生きた人々の息遣いや、静かで優雅な時の流れが宿っているかのような趣があります。西の丸散策の際には、ぜひ足を止めてじっくりとその空間を感じてみてください。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68(姫路城西の丸北端)

🚶 アクセス

西の丸北門跡から徒歩約1分(約30m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 千姫ゆかりの空間:徳川家の姫として政略結婚を経た千姫が、戦乱を経てようやく安住したとされる、癒やしの場です。

🔹 畳敷きの内部と装飾:壁は白漆喰仕上げながら、内部は板間や畳、障子など、当時の武家屋敷風の居住空間を残しています。

🔹 季節限定の楽しみ方:春には窓から見える桜、秋には庭の紅葉が風雅な眺めに。女性の暮らしに寄り添うような自然美が楽しめます。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:化粧櫓という名称は後世につけられたもので、かつては「北の一ノ門櫓」として軍事施設とみなされていたこともありました。

知る人ぞ知る情報:内部にはわずかに釘隠しの意匠や装飾彫りが見られ、他の櫓にはない「女性らしい優雅さ」を感じさせる仕掛けが施されています。

著名人との関係:映画『千姫』やNHK大河ドラマのロケでも使用され、女優たちが千姫を演じた象徴的な舞台としても有名です。

ヌの櫓

🏛 概要

「ヌの櫓(ぬのやぐら)」は、姫路城の大天守の南東部に位置する現存櫓で、天守曲輪の防御を固める重要な一角を担っています。名称の「ヌ」は、姫路城の建築配置図に従って割り振られた仮名順の識別記号で、正式名称ではないものの、位置と構造によって櫓ごとに違いが見分けられるようになっています。

この櫓は、天守への登城ルートを横から監視・狙撃できる位置にあり、狭間(さま)と呼ばれる銃眼や、石落としの機構が設けられているなど、純粋な防御用施設としての役割が色濃いのが特徴です。大天守や他の小天守と異なり、実用性に特化した設計がなされていることから、「戦のための櫓」として姫路城の実戦性を今に伝えています。

築造は1601〜1609年、池田輝政による大拡張時代。豊臣秀吉が築いた天守台の原型を活かしつつも、それにさらに三重の防御構造を重ねるような配置で建てられました。

🚶 アクセス

化粧櫓から徒歩約1分(約15m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 狭間と石落としの構造:ヌの櫓の壁には、鉄砲や弓を放つための狭間が現存し、姫路城の戦略的構造を体感できます。

🔹 天守群との連携:大天守や乾小天守との連結性が高く、包囲型防御の“ハブ”のような役割を果たす構造になっています。

🔹 季節限定の楽しみ方:天守群の高台にあるため、春には上空から桜を見下ろすことができ、秋には城内全体を見晴らせる絶景スポットにもなります。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:ヌの櫓は、大天守を狙う敵兵を側面から攻撃する“側射”のために配置されており、その角度と視界は軍事設計の妙が詰まっています。

知る人ぞ知る情報:櫓内部には、補強梁に墨書きが残されており、修築の記録や工匠の名が読み取れる貴重な文化財でもあります。

著名人との関係:姫路城の保存活動に尽力した建築家・伊東忠太も、ヌの櫓の防御性の高さに驚嘆し、「日本の理想的軍事建築」と称しました。

将軍坂

🏛 概要

「将軍坂(しょうぐんざか)」は、姫路城の大天守へ至る主要登城路のひとつに設けられた、急勾配の石畳の坂道で、敵を翻弄する複雑な通路の一部として機能しています。その名に「将軍」とあるのは、「この坂を超えてこそ、城主や将の居る本丸へ近づける」という、防御の最終段階に位置する要衝であったことを意味しています。

坂は枡形門「はの門」を越えた先から始まり、ほぼ直角に曲がる「折れ」の構造を持つのが大きな特徴。登る者の視界を限定し、左右や上部から攻撃されやすい設計になっており、まさに「将軍」であっても簡単には通れない、という“名は体を表す”場所です。

この坂は、池田輝政による姫路城の大改修(1601〜1609年)で整備されたもの。豊臣秀吉時代の直線的な構造から脱却し、曲線と高低差を組み合わせた迷路型防御構造の集大成とも言える存在です。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68(姫路城・天守登城ルート中腹)

🚶 アクセス

ヌの櫓から徒歩約2分(約130m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

🔹 急勾配の石畳坂:足元に注意しつつ登る坂は、当時の兵が防具をつけて上るには相当の労力が必要だったと想像されます。

🔹 高石垣の威圧感:坂の左右を囲む高石垣は、まるで壁のように迫り、侵入者に圧力をかける「視覚的防御」も見どころ。

🔹 季節限定の楽しみ方:春は石垣の上から枝垂れる桜、夏は石の間を縫う緑の草、秋は落ち葉が坂を彩るなど、自然と石の競演が楽しめます。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:「将軍坂」という名は後世の呼称とされ、正式な文献には残っていないものの、明治時代以降、軍事教練に使われた際に兵士たちがそう呼び始めたという説もあります。

知る人ぞ知る情報:坂の途中には微妙な段差が施されており、雨天時でも水はけがよく、滑りにくい工夫がされている“戦国のバリアフリー”仕様。

著名人との関係:姫路城を訪れた昭和天皇が、視察中にこの坂の構造について「まことに厳重なり」とお言葉を残したとされる逸話があります。

石燈籠の基礎

🏛 概要

「石燈籠の基礎」は、姫路城大天守の手前、備前丸と呼ばれる広場にひっそりと残された、江戸時代に設置されていた石灯籠の“土台部分”だけが現存する貴重な遺構です。現在では上部の灯籠部分は失われており、基礎のみがぽつんと地面に残っている様子から、「見逃してしまいそうな名所」として知る人ぞ知るスポットとなっています。

この石燈籠は、江戸期以降に備前丸が儀式的・迎賓的な空間として整えられた際に設置されたものと考えられており、天守を引き立てる風景装置としての役割もあったとされています。一方で、夜間の警備や通行のための実用的照明器具でもあった可能性があり、「戦の城」にも“灯り”の文化が息づいていたことを伝える稀有な存在です。

築城者・池田輝政の時代にはまだ存在せず、後の藩政期に整備された城内景観の一部であるため、姫路城が“暮らしと政治の場”へと進化していった過程を象徴する遺構ともいえます。

🚶 アクセス

将軍坂から徒歩約1分(約10m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約3分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

🔹 石材の技巧:円形に美しく切り出された基礎石は、石工の丁寧な技術が見て取れ、見た目以上に見ごたえがあります。

🔹 天守との位置関係:石燈籠の基礎は大天守に向かうルートの視界の中にあり、視線誘導の効果を持っていたとも考えられています。

🔹 季節限定の楽しみ方:春は足元に桜の花びらが舞い、秋は落ち葉に埋もれることも。四季折々で“見逃しそうな美”が宿る場所です。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:現在残っている基礎は1基のみですが、かつては対になるもう1基があったとされ、左右対称に設置されていた可能性が高いとされています。

知る人ぞ知る情報:この石燈籠の基礎は、観覧ルート上であえて説明板が設けられていないため、気づいた人だけが味わえる“隠れ遺構”として知られています。

著名人との関係:歴史作家・磯田道史氏が姫路城を訪れた際、「権威の象徴たる天守の前に、灯を添える美学があった」と語った逸話も残っています。

はの門

🏛 概要

「はの門(はのもん)」は、姫路城の天守群に至る複雑な登城ルートの一角を担う城門で、「い・ろ・は…」と続く門の中で4番目に位置する重要な防衛拠点です。大天守へ向かう唯一の道筋に連続して設けられたこれらの門は、敵の侵入を分断・遅延させ、迎撃するための「迷路型防御構造」の要となっており、はの門はその中核的な役割を果たしています。

この門は「高麗門形式」で造られた現存建築で、高い石垣に囲まれた枡形(ますがた)空間の一角に設けられ、天守台の南側に配置されています。門をくぐった先でルートが直角に曲がるため、敵兵の突進を妨げ、側面・上部からの攻撃がしやすい設計となっています。

築造は1601〜1609年の池田輝政時代。豊臣秀吉の時代にはまだこうした高度な多門防御構造は見られず、江戸初期の築城技術の集大成として登場した代表的な防衛門のひとつです。

🚶 アクセス

将軍坂から徒歩約1分(約10m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

🔹 高麗門の重厚な構造:はの門は、両側に石垣が迫る中、低く重厚な門構えが印象的。敵の視界を遮りながら内部へ誘導する仕掛けも見どころ。

🔹 枡形との連携:門をくぐった瞬間に直角に曲がらされるルート設計が、いかに計算された防御ラインであるかを実感させます。

🔹 季節限定の楽しみ方:春の柔らかな日差しや秋の落ち葉が石垣に映え、戦の構造美に自然の彩りが添えられます。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:はの門の背後にあたる石垣の一部は、過去の地震で崩れかけたが、江戸時代の修築時に「二重積み(補強積み)」で強化されたと伝えられています。

知る人ぞ知る情報:門の扉裏には「金具止め」の跡が見られ、火矢の侵入を防ぐために分厚い鉄板が内側から打ち付けられていた痕跡が残っています。

著名人との関係:戦国・築城ファンとして知られる作家・司馬遼太郎も「はの門から天守への道筋には、完璧すぎて恐ろしいほどの知恵が詰まっている」と評しています。

にの門

🏛 概要

「にの門(にのもん)」は、姫路城の大天守へ向かう登城ルート上に設けられた防御門のひとつで、【い → ろ → は → に】と続く連続門構造の4番目(または5番目)にあたる重要な施設です。この門は、外部から本丸中枢部へ至る経路上の“狭間”として設計されており、敵兵の進入を確実に減速・分断する目的で設置されました。

「にの門」は現存する櫓門で、木造の二階建て構造と重厚な石垣に囲まれた、いわゆる“枡形虎口”の一部を形成しています。登ってきた敵が門を突破しようとしても、左右と上方から狙われる“死角のない要塞的設計”が特徴で、姫路城が世界に誇る“迷路型防御”の中核のひとつです。

この門の築造は池田輝政時代(1601〜1609年)。豊臣秀吉の時代にはまだ存在していなかった複雑な多門構造を導入し、姫路城を“最強の城”へと変貌させる過程の中で誕生しました。

🚶 アクセス

はの門から徒歩約1分(約80m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

🔹 櫓門形式の防御構造:にの門は二階建ての櫓門で、上層からの狙撃・監視が可能。攻防一体の設計がなされています。

🔹 枡形空間との連携:門の前後が石垣で囲まれ、門を通ろうとする敵を一時的に閉じ込める“トラップ空間”の役割も。

🔹 季節限定の楽しみ方:春には門前の石垣沿いに咲く桜、秋には木漏れ日が美しく差し込む隠れフォトスポットです。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:この門の設計には、「破風(はふ)」と呼ばれる装飾的屋根が意図的に使われず、実用性重視で造られている点が注目されます。

知る人ぞ知る情報:門の梁に残る「墨書(すみがき)」には、築城当時の大工の名前や、工期、作業班の印などが記録されており、まさに“木の歴史書”とも呼ばれています。

著名人との関係:昭和の姫路城大修理時、この門の保存状態の良さが評価され、修理記録には「城郭門構造の優等生」と記されたことがあります。

十字紋の鬼瓦

🏛 概要

姫路城にある「十字紋の鬼瓦(おにがわら)」は、天守群の一角「にの門櫓」の唐破風屋根に設置された非常に珍しい意匠で、瓦に刻まれた十字模様が注目を集めています。伝統的な和風建築において異質とも言えるこのデザインは、歴史ファンの間で長年にわたり様々な憶測を呼んできました。

かつては、豊臣秀吉の家臣・黒田官兵衛(如水)がキリシタンであったことから、彼にまつわる意匠ではないかと囁かれてきましたが、実際にはこの瓦が設置されたのは官兵衛が姫路を離れた後、池田輝政による大改修時代と考えられています。

池田家の重臣の中には実際にキリスト教信者が多く、この十字紋も信仰や異文化への寛容さの象徴として取り入れられた可能性があります。日本の城郭に西洋的意匠が見られる稀有な例として、文化史的にも価値が高い遺構です。

🚶 アクセス

にの門から徒歩1分(15m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約3分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 十字紋の意匠瓦:

日本建築には珍しい十字紋が刻まれた鬼瓦。にの門櫓の唐破風屋根上に設置され、異文化の影響を感じさせる。

🔹 にの門櫓との一体感:

重要な防御門であるにの門櫓の美しい屋根とともに見ることで、建築的なバランスと象徴性を堪能できる。

🔹 季節限定の楽しみ方:

🌸春:門周辺の桜越しに見上げる鬼瓦は写真映え抜群。

🍂秋:光の角度で瓦の浮彫が際立ち、十字がくっきり見える時間帯も。

📌 トリビア

🔹 意外な歴史的背景:

キリシタン大名の黒田官兵衛と結び付けられることが多いが、実際の設置は池田輝政時代。意外にも誤解の多いスポット。

🔹 知る人ぞ知る情報:

十字紋瓦は、城内で確認されているのはわずか数点のみ。天守ではなく門櫓という点も興味深い。

🔹 著名人との関係:

黒田官兵衛のキリスト教徒としての逸話と重なるこの瓦は、彼が播磨を治めていた時代の文化的影響を象徴する存在でもある。

ロの隅櫓

🏛 概要

姫路城「ロの隅櫓(すみやぐら)」は、東小天守と連結し、天守曲輪(てんしゅくるわ)の北東端を固める重要な構造の一部です。姫路城の防御構造は、単なる見栄えだけでなく、敵の侵入を徹底的に遅らせ、迎撃するために緻密に設計されていますが、このロの隅櫓もその典型例。

構造は地上2階・地下1階。地下は「塩蔵(しおぐら)」として使われたとされ、戦時の籠城戦に備えて塩を貯蔵するという、当時のリアルな防衛戦略を感じさせます。1階北側には唐破風風の美しい出格子と、敵を上から攻撃するための「石落とし」が設けられており、優美な外観の中に鋭い軍事的機能が融合。

また、東小天守の2階に上がるには、ロの隅櫓を経由する必要があり、城内導線の複雑さも見どころのひとつです。現在は内部非公開ですが、外観の美しさと機能性の両面から、姫路城の完成度の高さを象徴する隅櫓です。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68番地 姫路城内

🚶 アクセス

十字紋の鬼瓦から徒歩約1分(約2m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 塩蔵としての地下空間:

敵との戦いに備えて塩を保存していた地下構造。姫路城が“籠城に強い”といわれる所以。

🔹 石落としと出格子の美:

1階の北面には、唐破風風の出格子と石落としが設置され、見た目の美しさと実用性が融合。

🔹 季節限定の楽しみ方:

🌸春:櫓の白壁と桜の薄紅がコントラストを描き、まるで一幅の日本画。

🍁秋:紅葉を背景に見ると、白い壁がいっそう際立ち、シャッターチャンス満載。

📌 トリビア

🔹 意外な歴史的背景:

ロの隅櫓は天守群の一部でありながら、東小天守の内部アクセスに欠かせない「通過点」でもある。まさに裏の主役。

🔹 知る人ぞ知る情報:

地下の塩蔵は、実は当時の防衛計画で“水や火薬よりも重要”とされた補給施設。ここを狙う攻撃も想定されていたとか。

🔹 著名人との関係:

築城を指揮した池田輝政は、徳川家の外様大名として最大規模の築城を許され、この隅櫓にも自らの軍略と美学を投影したといわれている。

ほの門

🏛 概要

「ほの門(ほのもん)」は、姫路城の大天守へと至る登城ルートの中に設けられた複数の門のひとつで、門名の通り「い・ろ・は・に・ほ…」と仮名順で連続配置された門群の第5または6番目にあたる重要な防御ポイントです。

この門は、大天守南側の「備前丸」と呼ばれる広場に至る直前に設置されており、最終防衛ラインの直前にあたる“関門”として極めて重要な位置にありました。構造は高麗門形式で、両側を高石垣に囲まれた典型的な枡形構造の中に組み込まれているため、門を通過しようとする敵は四方から攻撃を受けることになります。

築かれたのは、池田輝政が姫路城を大規模に改修した1601〜1609年の間。豊臣秀吉の時代には直線的な構造が多かったのに対し、「ほの門」を含むこの迷路状のルートは、攻める者を混乱させる“時間稼ぎ”と“分断”を目的に設計された近世城郭ならではの知恵の結晶です。

🚶 アクセス

ㇿの隅櫓から徒歩約1分(約30m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 高麗門の重厚な造り:門の両脇には控え柱があり、分厚い木扉が敵の侵入を物理的に食い止めます。

🔹 枡形空間による挟撃構造:門の直前・直後は直線ではなく曲線・角が設けられており、敵が隊列を組めないようになっています。

🔹 季節限定の楽しみ方:春には門周辺の石垣に桜の花びらが舞い、秋には黄金色の光が差し込む風情ある景観に。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:「ほの門」は、明治維新後も城内で最も重要な通行門のひとつとされ、軍事施設として使われていた当時も現役の門として利用されていました。

知る人ぞ知る情報:門の背面の石垣には、江戸時代の修築を示す“積み替え痕”が見られ、時代ごとの補強の工夫を観察することができます。

著名人との関係:建築史家・藤岡通夫は、姫路城の門群の中でも「ほの門」は“攻防の美学が最も凝縮された小空間”であると絶賛しています。

姥ヶ石

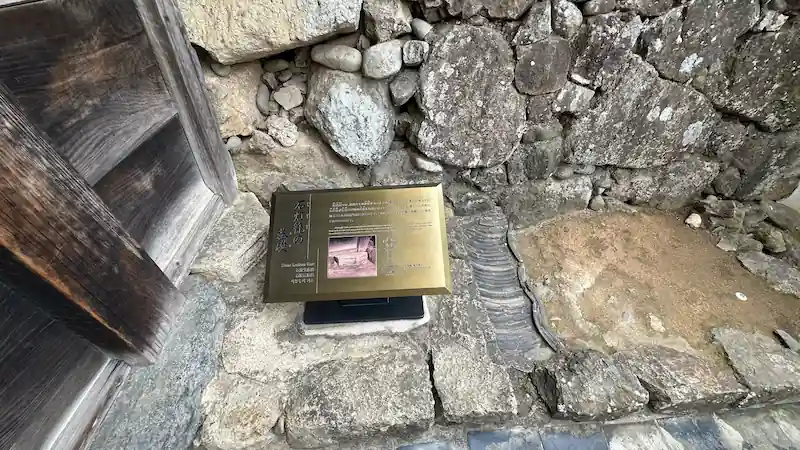

🏛 概要

姥ヶ石(うばがいし)は、姫路城・大天守の西側石垣下にひっそりと残る、城と人のつながりを象徴する伝承の石です。この石は、築城中に石材が不足した際、ある老女が自らの大切な石臼(いしうす)を差し出し、それが石垣の一部として使われたという美談にちなんでいます。

この話は、全国の城にある「人柱伝説」に似た背景を持ちつつも、姫路城では**「生贄」ではなく「心の奉納」**として語られている点が特に注目されます。人の命を捧げるのではなく、人の“心意気”で城を守るというストーリーは、戦国の世にあってもなお、人間らしい優しさと感謝の心が存在していたことを伝えています。

この石は、天守を見上げる場所に位置しており、築城の苦労と人々の支えによって完成した姫路城の、もう一つの顔を知ることができます。武と美の城である姫路城に、“情”の物語を添える貴重な存在です。

🚶 アクセス

ほの門の目の前

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

🔹 丸く目立つ形の石:姥ヶ石は、他の切石に比べて丸みのある石で、もとは石臼であったとされる特徴的な形をしています。

🔹 解説板とともに鑑賞:現地には解説板も設置されており、物語を読みながら実物を目にすることで、より深い感動を得られます。

🔹 季節限定の楽しみ方:春には姥ヶ石の周囲に桜が咲き、静けさと優しさが漂う空間に。秋は落ち葉が柔らかく石を包みます。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:この話は口承で長く伝えられ、明治以降も語り継がれてきました。現在の姫路城観覧ルートに取り入れられたのは、昭和期以降の整備事業の中で“人に優しい城”として再評価された結果です。

知る人ぞ知る情報:よく見ると姥ヶ石には**中央に“すり減り”や“くぼみ”**があり、石臼として実際に使われていたことを示す痕跡が残っています。

著名人との関係:民俗学者・柳田國男はこの伝承を「生贄の物語を浄化したもの」と高く評価し、講演でもたびたび姫路城と姥ヶ石に言及しています。

塩櫓

🏛 概要

塩櫓(しおやぐら)は、姫路城・大天守の南東側の石垣上に建つ現存櫓で、天守曲輪の防衛を担う重要な建造物のひとつです。その名の由来には諸説ありますが、「塩」=生活物資を貯蔵した倉庫的な役割を持っていたことにちなんでいるとされ、実際に兵糧や火薬、道具などの保管場所として使用されていたと考えられています。

構造は二重二階建ての櫓で、大天守に近接した位置にあることから、天守の補助防衛施設としても極めて重要な存在でした。内部には、狭間(さま)や石落としなどの実戦的防御機能も備わっており、まさに「守る」「備える」両方の機能を併せ持つ櫓です。

築造は池田輝政による姫路城大改修(1601〜1609年)期。豊臣秀吉の時代にはこの位置に同規模の櫓は存在しておらず、姫路城の連立式天守構造をさらに強化するために新設されたと見られています。

🚶 アクセス

ほの門の目の前

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

🔹 現存櫓ならではの木組構造:塩櫓の内部は、太い梁と柱で構成され、戦国時代の職人技が今に息づいています。

🔹 天守を側面から守る配置:南東方向からの敵襲を想定した配置で、大天守に向かう敵に対して“横撃ち”が可能な設計。

🔹 季節限定の楽しみ方:春は窓越しに桜、秋は紅葉を眺めることができ、戦と自然が同居する不思議な空間に。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:江戸時代後期には、この櫓が「塩櫓」と記録に残るようになった背景に、実際に塩や味噌などの保存食が備蓄されていた可能性も指摘されています。

知る人ぞ知る情報:塩櫓の屋根瓦には、他の櫓とは微妙に異なる意匠が見られ、「火除け」の意味を持つ特殊な瓦が使われていることが確認されています。

著名人との関係:建築史家・伊藤延男氏は、姫路城の櫓の中でも「塩櫓は特に機能美に優れており、戦国建築の思想が最も端的に現れている」と高く評価しました。

油壁

🏛 概要

姫路城の「油壁(あぶらかべ)」は、敵の侵入を防ぐために施された独特の防御設備の一つです。戦国期の高度な戦術が息づく姫路城では、石垣だけでなく、木材や土を用いた壁面に油を塗布することで、滑りやすくし、敵兵の侵入や梯子の設置を阻止する工夫がなされました。油壁は、見た目にも重厚感があり、その技術は当時の防御意識の高さと洗練された戦略が反映されています。今日では、敵に備えた城郭建築の実際の防御技術として、その歴史的価値が再評価され、多くの歴史ファンに注目されています。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68番地 姫路城内

🚶 アクセス

ホの門から徒歩約1分(約6m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 油塗りが施された壁面:

伝統的な技術で油が塗布された壁は、梯子が滑るよう工夫された防御装置。その加工技術は職人の技と知恵の結晶。

🔹 防御機能の一端を垣間見る展示:

油壁がどのようにして敵の侵入を阻止したのか、解説パネルや模型展示を通してその仕組みと歴史的背景を学ぶことができる。

🔹 季節限定の楽しみ方:

🌸春:周囲の桜と相まって、歴史的建造物が一層風情を醸し出す。

🍁秋:紅葉とのコントラストが、耐久性を感じさせる重厚な壁面を際立たせる。

📌 トリビア

🔹 意外な歴史的背景:

油壁は、ただの装飾ではなく、実戦を意識した防御対策の結果生まれたもので、敵が壁に登る際の足元を滑らせるための工夫として評価されています。

🔹 知る人ぞ知る情報:

一部の区域では、当時の防御戦略を再現するための体験型展示も行われ、現代の技術でその効果を実感できる工夫が施されている。

🔹 著名人との関係:

姫路城全体の築城計画に関わった池田輝政をはじめ、城の防御設計に携わった多くの武将や職人たちの知恵が詰まっており、各時代の防衛戦略を物語る貴重な資料となっています。

水の一門

🏛 概要

「水の一門(みずのいちもん)」は、姫路城の大天守直前に設けられた最終関門の一つで、登城ルートの最終盤、備前丸から天守台へ登る石段の途中に構えられています。その名の由来は諸説ありますが、「水」とは**天守に最も近く、“水際”のような最終防衛ライン”**を意味しているとも、「井戸(御殿井戸)」が近くにあることから名付けられたともいわれています。

この門を抜けると、いよいよ大天守の入口となる「天守入口玄関(附櫓)」へと到達します。つまり、水の一門は**姫路城の全防衛網の“最終チェックポイント”**であり、ここを突破されれば本丸中枢への侵入を許す、極めて重要な位置にあります。

構造は高麗門形式の簡素な門ながら、周囲を石垣と狭い通路で囲まれ、敵の大軍が一気に押し寄せられないよう設計されています。攻め手にとっては“最後の曲がり角”、守り手にとっては“最後の迎撃地点”となる、まさに戦略の最終地点です。

🚶 アクセス

油壁から徒歩約1分(約6m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約3分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

🔹 門越しに望む大天守:水の一門の少し手前から見上げる天守は、まさに圧巻。記念撮影にも人気の構図です。

🔹 石垣と通路の狭さ:門の両脇には急峻な石垣が迫り、進入者の動きを物理的にも心理的にも制限します。

🔹 季節限定の楽しみ方:春は天守を背景に桜が咲き、秋は石段と紅葉が調和する、美と緊張感が同居するスポットです。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:姫路城には「水の一門」のほかにも「水一門」「水二門」など複数の“水門”と呼ばれる区画が存在し、防火・防衛・給水の複合的な役割を担っていたとされます。

知る人ぞ知る情報:門近くにある「御殿井戸」は、万が一籠城になった場合に備えて掘られたもので、水質もよく、現在も底が見えないほどの深さがあります。

著名人との関係:考古学者・網干善教氏はこの門を「姫路城の最終心理的障壁」と呼び、単なる門ではなく“結界”的意味もあったと指摘しています。

水の二門

🏛 概要

「水の二門(みずのにもん)」は、姫路城・大天守直下の「備前丸」エリアに設けられた連続門の一つで、天守へ至る最後の数メートルの間に存在する**超狭小な通路に配置された“最後の防衛門”**のひとつです。「水の一門」に続き、大天守へと迫る敵をさらに分断・排除するために設計されており、姫路城の“最終防衛ライン”の構成要素として極めて重要な役割を担っています。

この門の「水」という名前には、天守台周辺に深い井戸(御殿井戸)が存在すること、また「水際の防御」=最後の砦という意味も込められていると考えられています。「水の二門」は小規模ながらも、枡形空間の中に設けられた高麗門形式の門で、側面と背後を石垣に囲まれ、敵の行動を強力に制限する構造です。

池田輝政の時代(1601〜1609年)に設けられたこの門は、秀吉時代の直線的な構造を徹底的に変革した“迷路型登城ルート”の集大成ともいえるもので、天守へ至るほんのわずかな距離の中に、最大限の戦略が詰め込まれています。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68(姫路城 大天守直下・備前丸)

🚶 アクセス

水の一門から徒歩約1分(約20m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約3分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

🔹 “最後の一線”の防御門:水の二門をくぐれば、もう目の前は大天守。ここを守りきれば城は落ちない、という意識で設計された門です。

🔹 圧迫感ある枡形構造:門は狭い通路に挟まれており、上からの視線と射撃が容易な構造。防衛側の圧倒的有利な空間設計が際立ちます。

🔹 季節限定の楽しみ方:春は門前の石垣越しに天守と桜を一望でき、秋は紅葉と天守を絡めたベスト撮影スポットになります。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:この門周辺は、江戸時代には「将軍様が入られる道」として極めて神聖視され、儀礼用の登城ルートとしても使われていた記録があります。

知る人ぞ知る情報:門の上部や左右の石垣には、江戸期の石工の刻印が確認でき、施工班や地域を示す印が残されている“歴史のサイン”が潜んでいます。

著名人との関係:近代建築家・丹下健三が姫路城を訪れた際、「この最後の屈折こそ、空間の緊張美」と語った場所がまさに水の二門でした。

二の隅櫓

🏛 概要

「二の隅櫓(にのすみやぐら)」は、姫路城の大天守を囲む「天守曲輪(てんしゅくるわ)」の四隅に配された櫓の一つで、天守台の防衛と視界確保の役割を担っていた建物です。その名の通り、「第二の隅」、つまり大天守の南西側の角に位置する櫓とされています。

現在は建物そのものは残っておらず、「跡地」として石垣と基礎構造が確認できる状態ですが、かつてはここに武器の備蓄や見張り、狙撃の拠点として使われる小規模な櫓が存在していました。姫路城では天守そのものが単独で立っているのではなく、**周囲を櫓や渡櫓で囲んで多重防衛を実現する“連立式天守”**という構造を取っており、二の隅櫓もその重要なピースです。

築造は池田輝政の大改修(1601〜1609年)期。豊臣秀吉が築いた原型天守台の設計をベースに、さらに四方向からの防衛力を強化するために増設されたとされています。

🚶 アクセス

水の二門から徒歩約3分(約10m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約3分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

🔹 石垣上の基礎構造:二の隅櫓の基礎跡が今も残されており、柱の位置や形状から、当時の建築規模を想像できます。

🔹 防御の視点で見る景色:この櫓跡からは南西方面の視界が開けており、まさに見張り台として最適な立地。

🔹 季節限定の楽しみ方:春は天守と桜を一緒に眺められる絶景ポイント。秋は紅葉が石垣に彩りを加えます。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:天守曲輪に配された四隅櫓(いちのすみ〜よんのすみ)は、攻め手が天守に近づく際、四方向から同時に迎撃できるように配置されており、特に二の隅櫓は南面からの攻撃に備える最重要地点でした。

知る人ぞ知る情報:この跡地の石垣には、築城時の「刻印石(こくいんいし)」がいくつか見られ、石工や作業班の情報が刻まれています。

著名人との関係:姫路城を研究した建築史家・伊藤延男氏は、二の隅櫓跡について「失われたことで逆に想像力が試される場所」と述べています。

水の三門

🏛 概要

「水の三門(みずのさんもん)」は、姫路城の天守曲輪内、いわば“天守の足元”にあたる位置に設けられていたとされる門で、姫路城の最終防衛区域=備前丸からさらに内部へ通じる場所に築かれた「水の一門」「二門」に続く第3の防御門です。

この門の位置は、大天守の基礎をなす天守台の東南部〜南東部周辺にあり、敵が大天守を目指して最後の通路を進んでくる中で、極めて狭い空間に設けられた“関門中の関門”。門の構造は高麗門型またはそれに準ずる簡素な門であったと推定されていますが、その役割はきわめて重く、ここを越えられてしまえば、ついに敵は天守本体の玄関口に到達するという、まさに**“天守最後の関所”**でした。

「水の門」という名は、天守曲輪内に**非常時の飲料用として掘られた「御殿井戸」**があることや、「水際の戦い=最終段階の防衛戦」を意味する暗喩として付けられたとも考えられています。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68(姫路城 備前丸・天守台周辺)

🚶 アクセス

二の隅櫓から徒歩約1分(約20m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約3分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

🔹 大天守の“直前”の関門:水の三門を越えると、天守台入口(附櫓)が目前。姫路城における最終迎撃地点のひとつです。

🔹 極端に狭い通路構造:敵の動きを完全に制限し、上から・横から集中攻撃が可能な設計。攻防のドラマを想像するには絶好の場所です。

🔹 季節限定の楽しみ方:春の桜、秋の紅葉に囲まれたこのエリアは、戦の気配を包み隠すような美しい空間にも変わります。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:水の三門を含むこの一帯は、江戸期には「最重要区域」とされ、**一般の藩士でも無断立入禁止の“禁足地”**だった記録が残っています。

知る人ぞ知る情報:門の跡地周辺には、**石垣の積み方が他と異なる“改修の痕跡”**が見られ、実は何度か再設計・補強された可能性が指摘されています。

著名人との関係:日本城郭の権威・西ヶ谷恭弘氏は、「水の三門以降は“戦いの舞台”から“象徴の場”へと空間が変化する」と語り、城の精神的構造にも注目しています。

対面所跡

姫路城の「対面所跡」は、かつて藩主が家臣や来客と公式に対面するための施設が存在した場所です。この対面所は、藩主の政務や儀式の場として使用され、城内の重要な機能を担っていました。現在では建物は現存していませんが、その跡地には案内板や標識が設置され、訪れる人々にその歴史を伝えています。

📍 住所:

兵庫県姫路市本町68番地 姫路城内

🚶 アクセス

水の三門から徒歩約1分(約72m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 対面所跡の案内板:

かつての対面所の位置や役割についての情報が記されています。

🔹 周辺の遺構:

対面所跡の周囲には、他の歴史的な建造物や遺構が点在しており、城の全体像を感じることができます。

🔹 季節限定の楽しみ方:

🌸春:桜が咲き誇る中、歴史的な雰囲気を楽しむことができます。

🍁秋:紅葉に彩られた景観が、訪れる人々を魅了します。

📌 トリビア

🔹 意外な歴史的背景:

対面所は、藩主の政務や儀式の場として使用されており、城内の政治的な中心地の一つでした。

🔹 知る人ぞ知る情報:

現在の対面所跡には、当時の建物の基礎や石垣の一部が残されており、往時の構造をしのぶことができます。

🔹 著名人との関係:

姫路城の歴代藩主たちが、この対面所で重要な決定や儀式を行っていたとされています。

備前丸

🏛 概要

**「備前丸(びぜんまる)」**は、姫路城・大天守がそびえる天守台のある区画であり、姫路城の中枢・最高防御エリアにあたります。名前の「備前」は、築城を担った池田輝政の本拠地・備前国(現在の岡山県)に由来するとされており、築城者の名を冠するにふさわしい威厳と格式を備えた空間です。

備前丸は、高石垣の上に築かれた天守台を中心に、南側には備前門、水の門群、天守入口(附櫓)、周囲には複数の櫓跡や井戸跡が配置された、完全に自立した防御区域。いくつもの門・曲輪・枡形を突破した者だけが到達できる、まさに**“最後の砦”**です。

また、備前丸は姫路城のシンボル・大天守を間近に仰ぎ見ることができる唯一の場所であり、観光客にとってもフォトスポットとしての人気が非常に高いエリアです。春には桜が咲き、秋には紅葉が色づき、四季折々の姿で訪問者を魅了します。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68(姫路城・備前丸)

🚶 アクセス

対面所跡から徒歩約1分(約50m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 大天守の雄姿:白漆喰の壁が青空に映える姿は“白鷺城”の異名にふさわしく、どこから見ても美しいアングルが楽しめます。

🔹 御殿井戸跡:備前丸に掘られた深い井戸で、非常時の飲料水確保と、籠城時の生命線として重要な役割を果たしていました。

🔹 季節限定の楽しみ方:春の桜と天守、秋の紅葉と石垣のコントラストが絶景。特に夕暮れどきは写真映え抜群の時間帯です。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:備前丸には、かつて「天守専用の御殿(政庁)」を設ける計画があったとも言われており、戦だけでなく“政の中心”としての役割も想定されていました。

知る人ぞ知る情報:天守台の石垣には、**石工たちの「刻印石」**が多数確認されており、それぞれ異なる印が打たれた石を探す“石探し”もマニアには人気です。

著名人との関係:明治天皇が姫路を巡幸された際、備前丸で大天守を仰ぎ見ながら「これぞ将軍の城なり」とお言葉を残された逸話が伝わります。

備前門

🏛 概要

備前門(びぜんもん)は、姫路城の大天守台に至る“附櫓(つけやぐら)”の入口部分に設けられた門で、登城ルートの最終盤にあたる備前丸の内部に位置する重要防御門です。ここを越えれば、いよいよ天守の玄関口。つまり、姫路城の“最終防衛線”の門という位置づけになります。

「備前」の名は、築城を指揮した池田輝政が備前国(現在の岡山県)出身であったことにちなんで付けられたとされ、城主の領域を守る「家紋の門」的な意味合いも持っていたと考えられています。

構造は高麗門形式で、両脇を石垣に挟まれた枡形構造内に設けられており、敵兵が侵入してきた場合、門前での混雑を狙って左右・上方から攻撃を加える設計。門の先には大天守への附櫓(入母屋屋根の玄関)が接続され、そこから6階建ての天守へと登っていくことになります。

🚶 アクセス

備前丸から徒歩約1分(約77m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

🔹 姫路城“大天守の正門”:備前門をくぐると、すぐに附櫓と天守が目前に迫ります。まさにクライマックスの入り口です。

🔹 堅牢な高麗門構造:門の両側に控柱があり、扉には防火や破壊対策のための鉄製の補強痕も残ります。

🔹 季節限定の楽しみ方:春は門の上から咲く桜、秋は紅葉が石垣と門をやさしく彩り、写真映え抜群です。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:備前門を含む備前丸エリアは、江戸時代には**「将軍の通路」とされ、藩士ですら勝手に立ち入れない“神聖な空間”でした。

知る人ぞ知る情報:門の木材には、“隠し金具”として鉄釘が見えない場所に打ち込まれており、外見の美しさと防御力を両立**している設計が施されています。

著名人との関係:昭和の大修理の際、建築史家・伊藤延男氏は「この門をくぐった瞬間に、日本建築の頂点が始まる」と語った名門中の名門です。

水の六門

⭐おすすめ度

歴史的価値:[☆☆☆]

視覚的魅力:[☆☆]

体験的価値:[☆☆]

白漆喰の城壁に目を奪われながら、ぐるり、くいっと折れ曲がる動線をたどっていくと、ふいに“城の顔つき”が変わります。天守へ向かう最後の備え――それが「水の門」群で、最終到達点にあたるのが「水の六門」。池田輝政が慶長期に進めた大改築で、姫路城は1601年に工事が始まり、1609年に連立式天守が完成しましたが、その完成形の知恵がこの一帯に濃縮されています。:

水の六門は、ただの“通用口”ではありません。水五門をくぐった直後、国宝・西小天守の地階に据えられ、ここから天守群へ入る――まさに「最後の一枚」を引くような門です。柱や扉に鉄板を貼るなど、要所ならではの重装備が語るのは、輝政が描いた“迷わせ、遅らせ、心理を崩す”防御のシナリオ。門が死角になりやすい配置や、進むほどに「ここが天守への道だ」と悟りにくい造りも、水の門ならではの意地悪なほどの設計美です。

| 築造年 | 慶長6年(1601)〜慶長14年(1609)頃(池田輝政の大改築期) |

|---|---|

| 築造者 | 池田輝政(関ヶ原後に姫路城主となり大改築を推進) |

| 構造・特徴 | 天守群直前の最終関門。西小天守地階の出入口として据えられ、柱・扉に鉄板を貼るなど堅固な造りが特徴 |

| 改修・復元歴 | 「明治の大修理」(1910〜1911年)の修理対象に「水の六門」が含まれる |

| 現存状況 | 現存(天守群への動線上に位置し、門としての姿を保つ) |

| 消滅・損壊 | 大規模焼失は免れ、保存修理を経て継承(戦災危機を回避した経緯が語られる) |

| 文化財指定 | 姫路城は国宝・特別史跡で、世界文化遺産にも登録(1993年)。水の門は「水一門〜水四門」が重要文化財とされる案内がある: |

| 備考 | – |

🗺 住所:〒670-0012 兵庫県姫路市本町68(姫路城内)

🚶 アクセス

備前門から徒歩約1分(約120m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約2分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- “天守群の入口”という緊張感:水五門の直後、西小天守地階に現れる門。ここを越える瞬間、攻城の物語が一気にクライマックスへ

- 鉄板貼りの防御ディテール:柱や扉を鉄板で覆う重装備が、重要地点であることを無言で伝えます

- 季節限定の楽しみ方:春は三の丸広場周辺の桜、夜はライトアップで“白鷺城”の輪郭が際立つ(城全体の景観とセットで満足度が上がります)

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:「水の門」は天守へ向かう“最後の備え”。死角になりやすい配置や、天守へ通じると悟りにくい視覚効果まで計算されていると紹介されています

- 知る人ぞ知る情報:「明治の大修理」(1910〜1911年)では、水の六門も修理対象に含まれていました。いま目の前にある“門の現役感”は、こうした保存修理の積み重ねの賜物です

- 著名人との関係:池田輝政が1601年に大改築を開始し、1609年に天守群を完成。水の六門は、その完成形の防御思想を体感できる「締めの一手」です

姫路城大天守

🏛 概要

「姫路城大天守(ひめじじょう だいてんしゅ)」は、白鷺城(しらさぎじょう)の名で親しまれる姫路城の象徴であり、日本を代表する城郭建築の粋を極めた存在です。高さ約31.5メートル(石垣含め約46.4メートル)を誇る5層6階構造の木造建築は、築城当時のまま現存する極めて貴重な天守であり、国宝および世界遺産にも登録されています。

この大天守は、1601年から1609年にかけて池田輝政によって大改修された際に築かれたもので、豊臣秀吉が築いた3層の天守跡を土台にしつつ、より壮麗かつ防御力に優れた構造へと拡張されました。外観の白漆喰壁が優雅な印象を与える一方で、内部には石落としや狭間、急階段など、防衛を意識した数多くの軍事的要素が組み込まれており、美と機能を見事に両立させた名建築といえます。

大天守の最上階からは、姫路市街を一望でき、かつての城主たちが見たであろう広大な眺望が現在もそのまま残されています。その視界の広さは、単なる絶景を超え、当時の政(まつりごと)や戦(いくさ)に備える緊張感をも伝えてくれます。

建築技術的にも極めて完成度が高く、複雑な梁組や心柱の構造、空気の循環を促す開口部の設計など、日本の木造建築の到達点とも言える存在です。こうした精緻な設計が、江戸時代を通じて無傷で天守を残し、今日に至る保存状態の良さにもつながっています。

姫路城大天守は、単なる観光名所ではなく、戦国から江戸へと続く激動の歴史と、日本人の美意識・匠の技・精神性を象徴する文化遺産です。その内部を歩くたびに、歴史と人々の営みが積み重なった「時間の層」を体感できる、まさに“生きた建築”です。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68(姫路城 大天守)

🚶 アクセス

水の六門の奥から中へ

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約30分

じっくり観光するなら:約60〜90分

📍 見どころ

🔹 白鷺のような外観:白漆喰の美しい壁と千鳥破風・唐破風のリズムある屋根構成が、まるで羽を広げた白鷺のような印象を与えます。

🔹 六階建ての内部構造:最上階には西国一円を見渡す展望と、城主守護の「刑部神社」が祀られており、神聖な空気が漂います。

🔹 季節限定の楽しみ方:春は天守前の桜が満開となり、天守とのコラボは日本屈指の絶景。秋は石垣と紅葉の調和が素晴らしく、冬は雪化粧も見もの。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:姫路城は戦火や空襲、震災を奇跡的に免れたことで、400年以上前の天守が完全な形で現存しています。これは日本の天守では非常に稀少な例です。

知る人ぞ知る情報:天守の梁には、築城時の「墨書」や大工の名前、作業日などが残されており、“生きた建築史”として研究価値も極めて高いです。

著名人との関係:建築家・丹下健三、司馬遼太郎、黒澤明など、多くの文化人・芸術家がこの天守を訪れ、「日本の理想美」と絶賛しました。

刑部神社

🏛 概要

「刑部神社(おさかべじんじゃ)」は、姫路城・大天守の最上階(6階)に鎮座する小さな祠(ほこら)で、姫路城の守護神として古くから信仰されてきた存在です。「刑部(おさかべ)」とは、姫路地域に伝わる地霊・土地神の一柱とされ、地元では「おさかべさま」として親しまれてきました。

この神社の起源は定かではありませんが、一説には姫路城築城以前からこの地に祀られていた古社の御神霊を、大天守最上階に勧請したとされ、城の安全・火災除け・勝運・五穀豊穣を司る神と伝えられています。城の天守に神社が祀られるのは全国的にも非常に珍しく、姫路城の「神聖さ」と「戦の場」としての両面性」を象徴する存在でもあります。

天守最上階の小さな空間に、ひっそりと佇む神社。その静けさと荘厳さには、時代を超えた重みと敬意が込められています。

🚶 アクセス

天守閣の最上階にあり

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約3分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

🔹 木製の小祠:天守最上階の北西側に祀られた、小さくも神聖な社。瓦葺きの屋根とシンプルな木の構造が印象的です。

🔹 静謐な空気と眺望の融合:神社の周囲からは姫路の町を一望でき、歴史と信仰、自然と建築が一体となった空間。

🔹 季節限定の楽しみ方:春は城下に咲く桜を上空から見下ろすことができ、秋は紅葉に染まる城下町を俯瞰できる特別な体験に。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:かつては「城に神を祀るのは不吉」とされる風潮もありましたが、姫路城ではあえて神霊を迎えることで逆に“守り”を強化したという独自の信仰観がありました。

知る人ぞ知る情報:刑部神社には、姫路城の工事中に事故が相次ぎ、神を鎮めるために設けられたという伝承も残っています。

著名人との関係:文豪・司馬遼太郎は、刑部神社について「人が手にした最大の力(天守)に、心の鎮めとして神を置いた日本人の感性に驚く」と記しました。

乾小天守

🏛 概要

乾小天守(いぬいこてんしゅ)は、姫路城の大天守の西北=“乾(いぬい)=北西”方角に位置する三重三階の小天守で、国宝かつ現存する連立式天守の一部です。大天守とは「イの渡櫓」で連結されており、姫路城の“連立式天守”という独自の構造美と防御性を象徴する存在となっています。

乾小天守は、単なる“付属の塔”ではありません。内部には狭間(さま)や石落とし、急階段などが完備されており、独立した戦闘拠点としての機能を十分に備えています。大天守が落とされても、ここに立てこもって反撃を行えるよう設計されており、姫路城が単なる美しい城ではなく、「戦うための城」であることを示す最重要構造のひとつです。

築造は池田輝政による大改修(1601〜1609年)の時代。豊臣秀吉時代の天守は単独式であったと考えられており、この乾小天守を含む連立式天守群は、姫路城が“最強の近世城郭”へと進化した象徴的な成果でもあります。

🚶 アクセス

天守閣内から入場

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 三重三階の重厚な造り:大天守よりコンパクトながら、天守と同じ高品質な建築技術で築かれ、屋根の曲線も美しい。

🔹 イの渡櫓との連携構造:渡櫓で繋がることで、攻め込まれても小天守に撤退・反撃ができる“連携防御”が実現。

🔹 季節限定の楽しみ方:春の桜、秋の紅葉シーズンには、乾小天守と渡櫓を一枚に収めた風景が絶好の撮影スポットになります。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:乾小天守は、江戸時代後期の資料には「将軍滞在時の予備居所」として想定されていた記録もあり、戦闘用と儀礼用の両面を兼ねた存在でもありました。

知る人ぞ知る情報:内部にある狭間や石落としの配置は、大天守よりも“攻撃的”と評されることもあり、建築マニアにはたまらない構造。

著名人との関係:戦後の修理時、文化財保護委員会の建築史家・伊藤延男は「この小天守の存在こそ、姫路城を“世界遺産級”と断言できる証拠」と語っています。

ロの渡櫓

ロの渡櫓(ろのわたりやぐら)は、姫路城の大天守と乾小天守(西小天守)を結ぶ渡り廊下形式の櫓で、姫路城が世界に誇る「連立式天守」の構造的・戦略的中核を担っています。名称の「ロ」は、江戸時代の建築図や修理台帳などで用いられた仮名順による識別記号です。

この渡櫓は単なる通路ではなく、実戦を想定して設計された“防御施設”でもあることが最大の特徴です。内部には鉄砲狭間(さま)や石落とし、射撃用の窓などが完備されており、万が一、大天守に敵が侵入しても、この渡櫓を閉じて小天守に撤退・反撃することができるようになっています。

池田輝政による築城(1601〜1609年)で整備されたこの構造は、豊臣秀吉が築いた単独天守とは一線を画す、“近世城郭の完成形”とも言える設計思想の結晶です。

🚶 アクセス

天守閣内から入場

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 防御機能付きの渡り櫓:単なる連絡通路ではなく、狭間や石落としによる戦闘構造が備えられた“攻める通路”。

🔹 連立天守の心臓部:ロの渡櫓によって、大天守と乾小天守が一体化し、防衛機能と美観を高める巧妙な構造となっています。

🔹 季節限定の楽しみ方:櫓の窓から見える四季折々の姫路城内の風景は、まるで“額縁の中の絵”のような美しさです。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:江戸時代、大名や幕府の高官が視察に訪れた際、この渡櫓はわざと通らせない配置にして天守の秘匿性を保っていたという記録があります。

知る人ぞ知る情報:天井裏や梁には築城時の墨書が多数残されており、当時の大工棟梁の名前や作業日が判読できる貴重な文化財でもあります。

著名人との関係:建築史家・中村達太郎は「この渡櫓によって姫路城は“芸術と軍略の両立”を実現した」と評し、連立式天守の真骨頂として世界遺産認定に寄与しました。

東小天守

🏛 概要

東小天守(ひがしこてんしゅ)は、姫路城の大天守と連結する三重三階の小天守で、天守曲輪の東側を防衛する要として築かれました。西の乾小天守と対をなす配置で、姫路城の“連立式天守”という画期的な構造美と軍略構造”を完成させるピースの一つです。

池田輝政による大改修(1601〜1609年)で築かれたこの東小天守は、大天守と「ハの渡櫓」で結ばれた防御・連絡拠点であり、戦時には物資の補給・退避・再攻撃が可能な独立機能を持つ建物でした。現在は国宝として、大天守や他の小天守・渡櫓群とともに保存され、姫路城全体の均整美と立体構造を支える重要な役割を担っています。

東小天守もまた、他の櫓や天守と同じく狭間(さま)、石落とし、急階段などの防御設備が充実しており、小規模ながら“戦う櫓”としての機能をしっかり備えています。

🚶 アクセス

天守閣内から入場

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 連立式天守の一翼:大天守、乾小天守、東小天守の三基で形成される立体的な美しさと防御線の連携は圧巻。

🔹 ハの渡櫓との繋がり:細長い渡櫓を通って東小天守に入る構造は、攻撃されにくい造りで、堅牢さを実感できます。

🔹 季節限定の楽しみ方:東側から差し込む朝の光に照らされた東小天守は、白漆喰が一層美しく輝きます。春は下から桜越しに仰ぐのもおすすめ。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:東小天守は、大天守が攻撃を受けた場合、東側からの反撃拠点となるよう設計されていたとも言われています。まさに“脱出ルート兼要塞”。

知る人ぞ知る情報:他の小天守と比べて梁の太さや組み方に微妙な違いがあり、建築技術の試行錯誤が読み取れる構造とされています。

著名人との関係:建築史家・藤岡通夫は、姫路城の連立式構造を「日本建築における最高の立体芸術」と呼び、特に東小天守の配置の妙を高く評価しました。

への門

🏛 概要

「への門(へのもん)」は、姫路城の大天守直前に設けられた門で、天守曲輪に至る登城ルートの“最後の門”に位置づけられています。登城順に「い・ろ・は・に・ほ・へ…」と並ぶ門の中でも最終段階にあたるこの門は、敵を最終的に分断・制圧するための“防衛の決め手”として設計されました。

構造としては高麗門形式で、門の前後は石垣と狭い通路に挟まれており、万が一敵がここまで到達しても、大天守への突入を防ぐ“時間稼ぎ”と“迎撃地点”として機能します。門をくぐった先には、水の三門や備前丸が広がり、そこから天守入口(附櫓)へと続きます。

この「への門」もまた、1601年から始まる池田輝政による姫路城の大改修によって整備された防御ラインの一部であり、戦国期の築城技術と江戸初期の完成度が融合した、姫路城の“守りの集大成と言える存在です。

🚶 アクセス

アクセス不可だが、旧番所から見える

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約3分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

🔹 大天守直前の“最終防衛線”:この門をくぐると、すぐに備前丸と天守が目前に。緊張感と期待が一気に高まるポイントです。

🔹 石垣に囲まれた枡形構造:門を中心に石垣がL字に配されており、敵の動きを制限し、側面・上部からの挟撃を可能にする構造です。

🔹 季節限定の楽しみ方:春には門の背後に桜が咲き誇り、門越しに見る大天守とのコントラストが絶景。秋は紅葉に彩られた“最後の門”として静かな美を見せます。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:姫路城には計21基の門があったとされ、その中でも「への門」は最も遅く通過する門=最後の防御壁として、門番も特に選抜された者が任に就いていたと言われています。

知る人ぞ知る情報:門扉の内側には、当時の補強用鉄板の釘跡が残っており、門自体が“盾”として機能していたことがうかがえます。

著名人との関係:姫路城保存の先駆者・藤岡通夫氏は、「への門から大天守を仰ぎ見る体験こそ、姫路城の防御美と空間美の完成形」と評しました。

との一門

「との一門(殿一門)」は、姫路城・大天守直前に設けられた最後の城門のひとつで、天守曲輪に至る防御ラインの“最終関門”として機能していました。名前の「との」は、「殿」すなわち城主の居所(=大天守)への入口を意味し、この門をくぐった先はもはや“城主の領域”――姫路城の核心部です。

この門は、「水の一門」「水の二門」「への門」などを通り抜けた先にある備前丸の西側に位置しており、そこから天守台の附櫓(つけやぐら)を経て、大天守内部へと入っていきます。構造は比較的小型ながら、高石垣に囲まれた極めて狭い通路に設けられた高麗門で、物理的にも心理的にも侵入者に圧迫感を与える作りとなっています。

池田輝政による姫路城の大改築(1601〜1609年)の際に設けられたと考えられており、姫路城全体の迷路型防御構造の最終完成形として、実戦を想定した構造が徹底されています。

🚶 アクセス

アクセス不可で天守閣の窓からみえる

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

🔹 “大天守の玄関”に立つ門:この門をくぐればすぐに附櫓、そして大天守の正面玄関。緊張感と高揚感が交錯する瞬間。

🔹 石垣と門の圧迫感:通路は極めて狭く、両側の高石垣が壁のように迫り、守備側が有利な空間構造となっています。

🔹 季節限定の楽しみ方:春には石垣に桜が映え、秋にはしっとりとした紅葉が“静かな迎え”を演出。歴史と自然が共存する空間です。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:「との一門」の名称は、江戸時代には“家老以上の者しか通れなかった門”とも言われ、格式と防衛が共存した門として記録に残っています。

知る人ぞ知る情報:門の扉には、釘隠しや金具の細工に家紋のような装飾が見られ、格式ある門としての威厳が漂います。

著名人との関係:姫路城を撮影地とした黒澤明監督の映画『影武者』でも、城の“核心”として映されたのがこの「との一門」でした。

旧番所

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆

視覚的魅力:☆☆

体験的価値:☆

姫路城を“白鷺城”たらしめる白漆喰の眩しさは、天守だけのものではありません。搦手(裏口)側、備前丸の動線にひっそりと控える「旧番所」は、華やかな主役ではなく、城の秩序を静かに支えた“現場”の建築です。慶長年間、池田輝政が1601年から1609年にかけて大改築を進めた時代、姫路城は「見せる城」であると同時に「守る城」として再設計されました。 その防御の要所の一つが搦手側で、通行・警固の要として番所が置かれたのが、この場所です。すぐ傍には重要文化財の井郭櫓があり、番所はその附(つけたり)指定として守り継がれています。

| 築造年 | 慶長6~14年(1601~1609年) |

|---|---|

| 築造者 | 池田輝政(慶長期の姫路城大改築の一環) |

| 構造・特徴 | 桁行2間・梁間1間/一重/入母屋造/本瓦葺(井郭櫓の附指定建物) |

| 改修・復元歴 | 城郭保存の流れの中で維持修理が継続(例:明治の大修理〈1910–1911〉、昭和の大修理〈1956–1964〉、平成の修理〈2009–2015・主に大天守〉) |

| 現存状況 | 現存(国指定重要文化財「姫路城 井郭櫓」の附指定「旧番所」) |

| 消滅・損壊 | 大規模な消失に至る記録はなく、城内の指定建造物群は戦災を免れ良好に保存されてきた。 |

| 文化財指定 | 国指定重要文化財(姫路城 井郭櫓:昭和6年〈1931〉12月14日指定/附指定:旧番所) |

| 備考 | 搦手側(備前門付近)に位置し、井郭櫓の近くで見学できる。 |

🗺 住所:兵庫県姫路市本町68(姫路城内)

🚶 アクセス

水の六門から徒歩約2分(約120m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- 入母屋造×本瓦葺の“城郭の実用品”:豪壮さよりも実用を優先した寸法感。白漆喰と瓦、木部の渋さが姫路城の「働く建築」を語ります。

- 搦手側の緊張感を体感する立地:備前門周辺の動線に寄り添い、警固の目が置かれた場所。天守とは別の“守りの設計”が見えてきます。

- 季節限定の楽しみ方:春は姫山公園一帯の桜、秋は城内の紅葉が白漆喰に映え、番所周辺の静けさがいっそう引き立ちます。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:「旧番所」は単独で目立つ存在ではなく、重要文化財「井郭櫓」の附指定として価値づけられ、セットで守られてきました。

- 知る人ぞ知る情報:搦手側は“裏口”ゆえに観光ルートの主役になりにくい反面、城の防御計画を読み解くには濃いエリア。番所はその入口のような存在です。

- 著名人との関係:池田輝政が関ヶ原後に城主となり、大改築(1601–1609)で現在の姫路城の骨格を整えた時代に、搦手側の警固体制も組み込まれました。

井郭櫓

⭐おすすめ度

歴史的価値:[☆☆☆]

視覚的魅力:[☆☆]

体験的価値:[☆]

備前門を抜けて、観光の熱気がすっと薄まる搦手(からめて)側へ。ここで出会う「井郭櫓(いのくるわやぐら)」は、姫路城の“美”ではなく“生”を支えた建築です。池田輝政が慶長6年(1601)から大改築を進め、1609年に天守群が完成するまでの時代――城は「見せる」だけでなく、「守り、暮らし、持ちこたえる」ための装置として組み上げられました。

井郭櫓の最大の個性は、名の通り櫓の内部に井戸を抱えていること。櫓内は複数の部屋に分かれ、井戸が置かれた部屋を中心に“水の確保”と“搦手の守り”が一体化していた、と紹介されています。 そして、この櫓のそばに付属するように置かれたのが「旧番所」。文化財データベースでも井郭櫓の附指定として旧番所が記載され、ここが警固・通行管理の現場だったことを静かに裏付けます。

| 築造年 | 慶長6~14年(1601~1609) |

|---|---|

| 築造者 | 池田輝政(慶長期の姫路城大改築の一環) |

| 構造・特徴 | 一重櫓、本瓦葺(櫓内に井戸を設けた“井戸櫓”としても紹介される) |

| 改修・復元歴 | 修理の遍歴資料では、井郭櫓や周辺施設で解体修理・屋根や壁の補修等が記録されている(例:1988年に壁・屋根目地の塗替や瓦差替などの記載) |

| 現存状況 | 現存(重要文化財として保存) |

| 消滅・損壊 | 昭和期の大規模修理は、1934年(昭和9年)の豪雨による損壊を契機の一つとする説明がある |

| 文化財指定 | 国指定重要文化財(1931年12月14日指定)/姫路城は世界遺産(1993年登録) |

| 備考 | 井郭櫓には「旧番所」が附指定として付く |

🗺 住所:〒670-0012 兵庫県姫路市本町68(姫路城内)

🚶 アクセス

前のスポット「旧番所」から徒歩1分(約0.1km)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- 櫓の中に“水源”をしまう発想:井郭櫓は、櫓内に井戸を置く珍しい形式として紹介されています。城の継戦能力を、目に見える形で感じられるポイントです。

- 搦手を押さえる実戦の目線:特別公開レポートでは、石落としや鉄砲挟間があり、枡形を上から押さえる位置にあると述べられています(防御の“働く建築”)。

- 季節限定の楽しみ方:春は三の丸広場周辺の桜と白漆喰のコントラストが格別。天守の華やぎから一歩外れた“静かな城歩き”が映えます。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:「井郭櫓」は「井戸櫓」とも呼ばれることがあり、池田氏の居館(備前丸)へ水を供給していた可能性が紹介されています。

- 知る人ぞ知る情報:井郭櫓の屋根の鬼瓦に「銀杏の葉」意匠がある、とする解説記事があります。城内の“意匠の遊び心”を探す視点が増えます。

- 著名人との関係:池田輝政が進めた慶長期の大改築(1601~1609)の中で、井郭櫓は搦手の守りと生活インフラを同居させた“合理の象徴”として位置づけられます。

長壁神社遺趾

⭐おすすめ度

歴史的価値:[☆☆☆]

視覚的魅力:[☆]

体験的価値:[☆☆]

きらびやかな天守の陰で、姫路城には“祈りで守る城”のもう一つの顔があります。搦手(からめて)側の坂道に立つ「長壁神社遺趾」は、建物の遺構が残る史跡というより、城が背負ってきた信仰の時間を「ここにあった」と指差す記憶装置。長壁神(刑部〈おさかべ〉神)は、姫路城が築かれる前から姫山に祀られていた地主神で、秀吉の築城(1580~81年頃)の際に一度は城下へ移され、のちに池田輝政の時代、病を契機に再び姫山へ祀り直された――そんな由来が、伝説と政治の気配をまとって語られています。

その「城内で再び祀られた場所」が、北東部――門の呼び名でいえば「とノ二の門外」だったと見られ、まさに鬼門を押さえる位置です。 けれど明治になると城内が陸軍に使用され、城内の長壁神社は1879年(明治12)に播磨総社境内地へ移転。ここに残ったのが“社の痕跡”であり、いま私たちは石碑の前で、城が「攻め」と同じ熱量で「鎮め」を必要としてきたことを知ります。

| 築造年 | 創建年代不詳(姫路城築城以前から姫山に鎮座)/城内での再祀は池田輝政期の出来事として語られる |

|---|---|

| 築造者 | 創建者不詳(古くからの地主神として祀られてきた) |

| 構造・特徴 | 現地は社殿ではなく「遺趾」。搦手側(とノ二門外)付近に石碑・説明板が立つ形で“城の守護神”の記憶を伝える |

| 改修・復元歴 | 1580~81年頃:秀吉の築城で城外へ移された後、総社境内へ/1639年に総社へ戻ったとされ、1649年に榊原氏が城内社殿を再興したとされる/1879年に城内社は総社境内へ移転 |

| 現存状況 | 社殿は城内に現存せず、遺趾(石碑等)として現地で確認できる |

| 消滅・損壊 | 城内の社は陸軍使用などの事情で移転(1879年)。以後、城内は遺趾として残る |

| 文化財指定 | 姫路城は特別史跡・世界文化遺産(1993年登録)。長壁神社遺趾は城内史跡として案内される |

| 備考 | 「おさかべ姫」伝説の源流の一つとして、長壁神(刑部神)が語られている |

🗺 住所:〒670-0012 兵庫県姫路市本町68(姫路城内・搦手側)

🚶 アクセス

現在、アクセス不可

⏳ 見学の目安

現在、アクセス不可

📍 見どころ(現在、アクセス不可)

- “とノ二門外”という場所の意味:城内北東部、鬼門を意識したとされる位置に、かつて社があったと見られる点が最大の見どころです。

- 石碑の前で読み解く「守りの二重構え」:門・櫓で守る搦手の防御に、信仰の守りが重ねられていたことが実感できます。

- 季節限定の楽しみ方:秋冬の特別公開で搦手周辺が公開されることがあり、紅葉とセットで“普段は通れない道”の空気を味わえます。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:長壁神は、秀吉の築城(1580~81年頃)で一度城外へ移され、輝政期に再び姫山へ祀り直されたとされる――城づくりが信仰の配置を動かした好例です。

- 知る人ぞ知る情報:城内の長壁神社は、明治に城内が陸軍使用となったため1879年に総社境内へ移転し、1913年に合祀・1927年に移転…と、近代の都市整備とも結びついて“動いた神社”です。

- 著名人との関係:池田輝政の病を契機に長壁神社が再び姫山に祀られるようになったことは確かなようだ、と博物館が解説しており、「おさかべ姫」伝説の源流とも結びつきます。

帯の櫓

🏛 概要

帯の櫓(おびのやぐら)は、姫路城の大天守を取り囲むように配置された細長い渡櫓群の総称で、天守台の周囲をぐるりと“帯”のように巡っていることからその名が付きました。この帯の櫓は、大天守・小天守を結ぶ渡櫓(ハ・ロ・イなど)や、東・西・乾の小天守を繋ぐ構造物を含み、姫路城の「連立式天守」の核心的な要素です。

その役割は、単なる連絡通路ではなく、敵の進入を遅らせる“迷路”のような空間を形成しつつ、狭間(さま)や石落としからの攻撃を可能にする防御拠点としての性格も強く持っています。実際に歩いてみると、直線だけでなく曲がりや高低差が随所に設けられており、設計者の高い知恵と技術が感じられます。

築造は池田輝政による大改築期(1601〜1609年)で、豊臣秀吉の三重天守を拡張・強化した結果、このような高度に連携した天守群が完成しました。

🚶 アクセス

旧番所から徒歩約1分(約25m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 帯のように連なる櫓群:文字通り“帯”のように天守を取り巻きながら、各小天守・大天守を繋ぎ、防御と移動の両機能を果たします。

🔹 武器庫・射撃拠点としての機能:狭間・石落としが設置され、火縄銃や弓矢での攻撃を想定した“戦う渡り櫓”です。

🔹 季節限定の楽しみ方:櫓の窓からは春の桜や秋の紅葉が垣間見え、外界との静かな対比が幻想的な景観を生み出します。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:「帯の櫓」は、江戸時代には城主や上級武士が天守を巡察する際の通路としても利用されていたため、床板が他の櫓よりもやや厚く、足音が響きにくい工夫がされています。

知る人ぞ知る情報:帯の櫓内部の壁には、築城時の作業班が記した「墨書(すみがき)」や、修理の記録が残っており、当時の工事の様子を今に伝えています。

著名人との関係:建築家・隈研吾氏は、帯の櫓を訪れた際に「この連続空間こそ、日本の空間美のルーツのひとつ」と賞賛しました。

帯の櫓 腹切丸

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆

視覚的魅力:☆☆☆

体験的価値:☆☆

大天守を堪能して外へ出た瞬間、東側から見上げる白漆喰の壁と、足元を切り立たせる高石垣が、ふいに「姫路城は戦うための城だった」ことを思い出させます。ここが帯の櫓――城内でも屈指の高さを誇る石垣(垂直で約23m級)の上に、物見の機能と数寄屋風の空間をひとつに束ねた、ちょっと不思議な建物です。池田輝政が慶長期に姫路城を“近世城郭の完成形”へ押し上げたとき、搦手(裏口)を固める防御線としてこの一帯を整えましたが、櫓の内部には湯気抜きの簀子などが残り、緊張の城にも「茶」の気配が忍び込みます。石垣の下へ視線を落とすと、そこに口を開けるのが井戸曲輪(通称:腹切丸)。中央の井戸を要にした袋状の曲輪は、非常時の水の確保と、搦手側の最終防衛のための“奥の手”でした。ところが「腹切丸」という物騒な呼び名は、史実の処刑場ではなく、大正期の一般公開以後に広まった後世のイメージが大きいともされます。名付けのドラマ性すら取り込みながら、白鷺城は今も静かに、石と木と漆喰で「守り」の思想を語り続けています。

| 築造年 | 慶長6~14年(1601~1609)※帯郭櫓(腹切丸側)の文化財データ/帯の櫓・井戸曲輪周辺も同時期の整備が核 |

|---|---|

| 築造者 | 池田輝政(姫路城大改修の中心) |

| 構造・特徴 | 帯郭櫓:二重二階櫓・本瓦葺/帯の櫓:城内最高クラスの高石垣上に、物見櫓と数寄屋風建物を連結(茶の席利用説)/井戸曲輪:中央井戸を備える袋曲輪 |

| 改修・復元歴 | 昭和27~29年(1952~1954)帯の櫓の解体修理で、南側増築が本多時代(1617年以降)と判明/平成27年12月24日~平成28年3月18日(2015~2016)井戸曲輪西側石垣の保存修理(間詰石補充・ひび割れ樹脂注入など) |

| 現存状況 | 現存(帯郭櫓は国指定重要文化財) |

| 消滅・損壊 | 石垣は経年劣化に対応して継続的な修理対象(2015~2016年に井戸曲輪西側石垣の保存修理を実施) |

| 文化財指定 | 帯郭櫓:国指定重要文化財(1931年12月14日指定) |

| 備考 | 「腹切丸(腹切櫓)」の呼称は大正期の一般公開以後に定着したとされ、正式には井戸曲輪(帯郭櫓) |

🗺 住所:兵庫県姫路市本町68

🚶 アクセス

帯の櫓から徒歩1分(約15m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- 城内屈指の高石垣と帯の櫓:垂直方向で約23m級。白壁と石の量感が一気に迫り、姫路城の“防御の顔”を最短で体感できます。

- 物見×数寄屋の「二面性」:監視のための櫓に、茶の席利用説を感じさせる造作が共存。戦と平の気配が同居する、姫路城らしい美学です。

- 季節限定の楽しみ方:春は外周の桜と白壁のコントラストが格別。冬季や特別公開時期には、普段とは違う角度で東側の櫓群を楽しめることもあります。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:「腹切丸」という呼び名は、史実の処刑場というより、一般公開後に広まった名称とされます。正式には井戸曲輪です。

- 知る人ぞ知る情報:井戸曲輪の石垣修理では、間詰石の補充やひび割れ補修に加え、石材の種類・刻印なども調査され、城内改変の痕跡を読み解く手がかりになっています。

- 著名人との関係:帯の櫓の解体修理(昭和期)の知見から、南側の増築が本多時代(1617年以降)と判明。池田輝政の“完成”の後も、城は更新され続けたことがわかります。

太鼓櫓北方土塀

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆

視覚的魅力:☆☆

体験的価値:☆☆

天守を見上げる高揚感のまま東側へ回り込むと、風景は一転して“通路”になります。備前丸の南東、帯曲輪の細長いラインに寄り添うように伸びるのが、太鼓櫓北方土塀。派手な門や櫓の陰で見落とされがちですが、ここには城が「攻められる前提」で設計された証拠が、静かに刻まれています。

この土塀は桃山期・慶長6~14年(1601~1609)に整えられ、延長35.0mの壁面に銃眼(狭間)を十六所も穿ち、本瓦葺の屋根で覆う――まるで白漆喰の“鎧”です。姫路城を近世城郭として完成へ導いた池田輝政の大改修期と年代が重なり、帯曲輪の防御線を「撃つための壁」として成立させました。すぐ隣には太鼓櫓が寄り添い、かつては太鼓による合図の場とも語られるこの一角で、土塀は“音”ではなく“銃口の影”で城を守っていたのです。

| 築造年 | 慶長6~14年(1601~1609) |

|---|---|

| 築造者 | 池田輝政期の姫路城大改修(整備年代が一致) |

| 構造・特徴 | 延長35.0m/銃眼(狭間)十六所/本瓦葺の土塀(1棟) |

| 改修・復元歴 | 昭和30年(1955)解体修理(保存修理の遍歴に記載) |

| 現存状況 | 現存(重要文化財) |

| 消滅・損壊 | 屋根・壁の劣化に対応し保存修理が実施されている(1955年解体修理の記録あり) |

| 文化財指定 | 国指定重要文化財(1931年12月14日指定) |

| 備考 | 姫路市の資料公開ページに、太鼓櫓北方土塀の実測図・竣工図面等が掲載されている |

🗺 住所:〒670-0012 兵庫県姫路市本町68(姫路城内・帯曲輪付近)

🚶 アクセス

前のスポット「姫路城 帯の櫓・腹切丸(井戸曲輪)」から徒歩4分(約0.25km)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- 銃眼(狭間)十六所の“リズム”:35mの壁に規則正しく並ぶ狭間は、見た目の美しさと同時に「どこからでも撃てる」現実の設計。数を知って歩くと、一本の土塀が急に“武装”して見えてきます。

- 本瓦葺×白漆喰の質感:瓦の反り、目地、漆喰の白。天守の白さとは別の距離感で、姫路城の「壁の作法」を間近に味わえます。

- 季節限定の楽しみ方:過去には冬の特別公開で、帯曲輪の太鼓櫓・帯の櫓(例:2020年)の内部公開が行われたことも。土塀はその導線の“防御の背景”として、普段以上に物語を帯びます(実施内容は年ごとに異なります)。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:この土塀は「延長35.0m・狭間十六所」という、数値で防御力が語れる建造物。姫路城が“迷路の城”である以前に、“射撃戦を想定した城”でもあったことが伝わります。

- 知る人ぞ知る情報:昭和30年(1955)に解体修理が行われた記録が残り、姫路城の保存修理の積み重ねの一端を担っています。

- 著名人との関係:土塀の年代(1601~1609)は、池田輝政が姫路城を大改修した時期と重なります。華やかな天守群を支えたのは、こうした“実務の壁”だった――と、輝政の城づくりの現実味が立ち上がります。

りの門

🏛 概要

「りの門(りのもん)」は、姫路城の大天守直下・備前丸エリアにある登城ルート終盤の門で、「い・ろ・は・に…」と続く仮名順の門配置の中でも終盤に位置する、防衛上非常に重要な城門のひとつです。大天守に迫る敵を確実に分断し、足止めし、挟撃するための構造が施されています。

「りの門」は、天守台を囲む枡形構造の一角にあり、門の手前や左右を高石垣に囲まれた狭小な通路が設けられており、通過しようとする敵は常に側面や上方から狙われる構造になっています。小規模ながら、姫路城の迷路型防御構造の集大成の一端を担っており、戦略性の高い配置とされます。

この門もまた、池田輝政の時代(1601〜1609年)の大改築期に整備されたもので、豊臣秀吉の直線的な登城構造からの脱却を象徴する門のひとつです。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68(姫路城 備前丸・天守登城ルート上)

🚶 アクセス

太鼓櫓北方土塀から徒歩約1分(約16m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約3分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

🔹 “最終区画”に位置する門:りの門の先は、すでに天守台。つまり、この門が最後の関所の一つ。

🔹 枡形空間と連携した構造:門の前後を石垣に囲み、狭い動線の中で敵を迎撃するための空間設計が光ります。

🔹 季節限定の楽しみ方:春には桜が天守と門を包み込み、秋には紅葉が石垣を彩る美しい演出が楽しめます。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:「りの門」は、敵が侵入した際にはあえて開放し、“誘い込んで包囲殲滅する”罠門としての役割も想定されていたという説があります。

知る人ぞ知る情報:門の周辺の石垣には、異なる石材加工法(打込接(うちこみはぎ)・切り込み接ぎ)の痕跡が混在しており、複数時期の補修があったことがわかります。

著名人との関係:城郭研究者・中井均氏は、「りの門の枡形構造は、日本の城郭防衛技術が極限に達した場所のひとつ」と評価しています。

太鼓櫓 (への櫓)

🏛 概要

太鼓櫓(たいこやぐら)は、姫路城の大天守に連結する渡櫓の一部に位置する櫓で、城内に時刻や合図を伝えるための太鼓が設置されていたことから、その名で呼ばれています。別名「への櫓(へのやぐら)」とも記されており、仮名順の櫓配置に従った呼び方でもあります。

この櫓は、大天守と東小天守をつなぐ「ハの渡櫓」の途中に存在し、戦国時代~江戸時代にかけて、太鼓を打ち鳴らすことで登城時間、警戒、火災、非常時の合図などを城内に響かせていたとされます。いわば、姫路城の“時計塔”かつ“警報装置”のような役割を果たしていました。

建築としては、二重構造の渡櫓型で、木組や梁の構造が美しく残されており、戦闘用ではない生活・管理のための櫓としても大変貴重な存在です。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68(姫路城 大天守と東小天守を結ぶ渡櫓内)

🚶 アクセス

りの門から徒歩約1分(約5m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約3分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

🔹 太鼓が置かれていた空間:現在は太鼓そのものは残っていませんが、太鼓が設置されていたとされる床の位置や壁の補強痕などが見られます。

🔹 連結櫓としての構造美:大天守と東小天守の間を繋ぐ機能美あふれる構造。屋根の勾配や梁の組み方に注目です。

🔹 季節限定の楽しみ方:櫓の小窓から見える春の桜や秋の紅葉は、まるで額縁に収められた一枚の絵のようです。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:江戸時代、太鼓の合図は一日の始まりと終わりを告げる“開門・閉門”のサインでもあり、姫路城に住む武士や家族の生活リズムを形づくっていました。

知る人ぞ知る情報:太鼓櫓の一角には、**梁に残る墨書(すみがき)**があり、太鼓を管理していた役人の名前や日付が書かれているとも伝わります。

著名人との関係:作家・司馬遼太郎は姫路城を訪れた際、「太鼓櫓の名は、この城が単なる戦の場ではなく“暮らしの城”であったことを示している」と述べています。

お菊井戸

🏛 概要

「お菊井戸(おきくいど)」は、姫路城・西の丸の一角にある深い石組みの井戸で、日本三大怪談のひとつに数えられる『番町皿屋敷』のモデルとなった「お菊伝説」の舞台とされています。この伝承では、家宝の皿を失くしたと疑われた腰元・お菊が、この井戸に投げ込まれて命を落としたとされ、以後、井戸から「一枚…二枚…」と皿を数える幽霊の声が聞こえたという怪談が語り継がれてきました。

実際の井戸は直径約1m、深さ約20mあり、現在もそのままの姿で残されている現存遺構です。伝説の真偽は不明ですが、江戸時代から明治・昭和にかけて、この井戸は「姫路城の心霊スポット」として人々の興味を引きつけてきました。一方で、これはただの怪談ではなく、武家社会に生きた女性の儚さや理不尽さを象徴する歴史文化の一面でもあります。

🚶 アクセス

太鼓櫓から徒歩約1分(約52m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 深さ約20mの現存井戸:石組みがしっかりと残り、覗き込むと当時の姿がリアルに感じられます。

🔹 伝説と対峙する静寂な空間:周囲は木々に囲まれた静かな空間で、語られる怪談とは対照的に、穏やかな雰囲気も魅力です。

🔹 季節限定の楽しみ方:夏は怪談スポットとして人気が高まり、秋には紅葉が井戸を包み込むように色づき、幽玄な景観に。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:お菊の物語は江戸時代の講談・歌舞伎によって広まりましたが、元々は姫路城ではなく、江戸・番町の話が原型とされます。姫路版は後にアレンジされた地元伝承です。

知る人ぞ知る情報:井戸の周囲には**お菊の霊を慰めるための「塚」や「句碑」**が建てられたこともあり、ただの怪談ではなく、鎮魂の対象としても大切に扱われてきました。

著名人との関係:小説家・横溝正史も姫路城の怪談を愛し、「お菊井戸には日本人の深層心理が宿る」と語っています。

上山里曲輪

⭐おすすめ度

歴史的価値:[☆☆☆]

視覚的魅力:[☆☆]

体験的価値:[☆☆]

りの門をくぐった瞬間、視界がふっと開けます。ここが上山里曲輪(上山里丸)。天守を見上げる観光のハイライトが一段落し、城が“日常”へ戻る場所です。記録上、江戸時代後期には多門櫓に囲まれつつも、曲輪の中に大きな建物はなかったとされ、むしろ「何もない」ことが、この空間の役割を雄弁に語ります。

上山里曲輪が特別なのは、城の防御線のただ中に、怪談の入口がぽつんと開いているから。中央に残る「お菊井戸」は、「播州皿屋敷」の舞台とされる井戸で、姫路城公式サイトでも、城主・小寺則職の時代の伝承として、お菊や衣笠元信、青山鉄山らの名を挙げて紹介されています。史実として断定できない部分がある一方で、“城が抱えた物語”として、ここほど生々しく伝わる場所もありません。

もちろん、曲輪はロマンだけでは終わりません。上山里曲輪は、ぬの門とりの門の間に位置し、周囲にはチの櫓やリの一渡櫓・リの二渡櫓といった重要文化財が連なり、白い土塀と石垣で包囲するように守りを固めています。 祈りと防御、伝承と構造物——姫路城が“美しいだけではない”ことを、最も短い距離で腑に落とさせてくれるのが、この曲輪です。

| 築造年 | 慶長6年(1601)着工〜慶長14年(1609)頃(池田輝政期の大改修で曲輪群が整備) |

|---|---|

| 築造者 | 池田輝政(関ヶ原後の大改修を主導) |

| 構造・特徴 | ぬの門〜りの門の間に広がる曲輪空間。中央に「お菊井戸」。周囲を櫓・渡櫓・土塀・石垣が囲み、防御と動線管理の“場”として機能 |

| 改修・復元歴 | 近代に老朽化等で一部の櫓・多聞櫓が解体されたとされ、現在は石垣・土塀・基礎や遺構が曲輪の輪郭を伝える |

| 現存状況 | 曲輪(地形・石垣・土塀の一部)は現地で体感可能/お菊井戸が残る |

| 消滅・損壊 | 曲輪内の建造物の一部は近代に撤去されたとされる(現状は遺構中心) |

| 文化財指定 | 姫路城は世界遺産(1993年登録)。周辺のぬの門・チの櫓・リの渡櫓などは国指定重要文化財(1931年指定) |

| 備考 | 姫路城公式サイトは「お菊井戸」を上山里丸の名物として紹介している |

🗺 住所:兵庫県姫路市本町68(姫路城内)

🚶 アクセス

お菊井戸から徒歩1分(5m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- お菊井戸:怪談「播州皿屋敷」の舞台とされる井戸。公式サイトの解説を読んでから覗くと、ただの遺構が“物語の入口”に変わります。

- 「ぬの門」と渡櫓群がつくる包囲感:曲輪の周囲に重要文化財の門・櫓が連なり、空間そのものが防御装置になっていることを体で理解できます。

- 季節限定の楽しみ方:春は上山里丸の桜越しに天守を狙える撮影ポイントとして語られることも。白漆喰と花の淡い色がよく合います。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:上山里丸の「お菊井戸」は、姫路城公式サイトで小寺則職の時代の伝承として詳しく紹介されています(史実の断定ではなく“伝承”として読むのがコツ)。

- 知る人ぞ知る情報:江戸時代後期の記録では、曲輪内には多門櫓以外の建物がなかったとされ、“空白”が防御や運用の余地として活きていた可能性が見えてきます。

- 著名人との関係:関ヶ原後に入封した池田輝政が1601年に大改修を開始し、1609年頃までに近世城郭としての姫路城を完成へ導きました。上山里曲輪は、その防御と動線計画を支える“現場の空間”です。

太鼓櫓南方土塀

⭐おすすめ度

歴史的価値:[☆☆]

視覚的魅力:[☆☆]

体験的価値:[☆☆]

天守の白さに目を奪われていると、姫路城が“壁”で戦ってきた事実を見落とします。けれど、太鼓櫓の南側に伸びる太鼓櫓南方土塀は、その存在だけで城の本音を語る建造物。延長は92.3m、銃眼(狭間)は十三所、屋根は本瓦葺——数値がそのまま防御の設計図になっています。

この土塀が整えられたのは、池田輝政が1601年から大改築を始め、1609年に連立式天守を完成させる、まさに“姫路城が姫路城になった”時代。輝政の城づくりは、天守の美しさを磨くのと同じ熱量で、曲輪の縁を締め、動線を絞り、射撃線を確保することに注がれました。太鼓櫓南方土塀は、その思想が最もストレートに表れた「白い防具」です。静かな長さを歩いて眺めるほど、姫路城の魅力が“鑑賞”から“体感”へと切り替わっていきます。

| 築造年 | 慶長6~14年(1601~1609) |

|---|---|

| 築造者 | 池田輝政(1601年に姫路城の大改築を開始) |

| 構造・特徴 | 延長92.3m/銃眼(狭間)十三所/本瓦葺の土塀(1棟) |

| 改修・復元歴 | 昭和62年(1987)に漆喰塗替・瓦差替の記録あり |

| 現存状況 | 現存(重要文化財) |

| 消滅・損壊 | 大きな消滅はなく、漆喰・瓦などの劣化に対応して修理が行われている |

| 文化財指定 | 国指定重要文化財(1931年12月14日指定) |

| 備考 | 姫路市公式サイトに、太鼓櫓南方土塀の実測図・竣工図などの図面資料が公開されている |

🗺 住所:兵庫県姫路市本町(姫路城内)

🚶 アクセス

上山里曲輪から徒歩1分(約35m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- 92.3mの“白い防御線”:長さそのものが迫力。天守の華やかさとは別の、実戦の合理性が美しさに変わる瞬間を味わえます。

- 十三所の銃眼(狭間)を探す:丸・三角など形の違いも含め、壁面に残る“撃つための穴”を数えながら歩くと、土塀が急に武装して見えてきます。

- 季節限定の楽しみ方:過去には冬の特別公開で太鼓櫓エリアが公開された例があり、土塀はその周辺景観の主役級の背景になります(実施内容は年ごとに異なります)。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:土塀なのに“重要文化財”。しかも「延長92.3m・銃眼十三所・本瓦葺」と、仕様がきっちり記録されているのが城郭建築らしさです。

- 知る人ぞ知る情報:姫路市が昭和の大修理工事図面を公開しており、実測図や竣工図で土塀を“読む”楽しみ方ができます。

- 著名人との関係:池田輝政が1601年に大改築を始め、1609年に天守群を完成。太鼓櫓南方土塀は、その「完成期の防御線」を今に残す一本です。

リの一渡櫓

🏛 概要

「リの一渡櫓(りのいち わたりやぐら)」は、姫路城の大天守と東小天守をつなぐ連立式構造の一部として配置された渡櫓(わたりやぐら)です。「リの一」という名称は、姫路城内の建造物に用いられる仮名と番号による識別記号で、設計図や修理記録などに登場します。

この渡櫓は、大天守の東側から東小天守へとつながる**「ハの渡櫓」内に設けられた区画のひとつで、通路としての役割だけでなく、戦闘時には防御・攻撃の拠点として機能する“戦う渡り廊下”でもありました。内部には狭間(さま)、石落とし、急階段などの防衛設備**が備えられ、万が一敵が天守台まで到達した際にも、各天守間を安全に連絡・移動しながら防衛できる構造になっています。

池田輝政による大改修(1601〜1609年)の時代に築かれ、姫路城の連立式天守という世界的にも稀有な構造美を支えるキーパートのひとつとして、現在も国宝に指定され保存されています。

🚶 アクセス

太鼓櫓南方土塀から徒歩約1分(約20m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約3分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

🔹 連立天守を支える通路:大天守と東小天守の連携を実現する戦略的動線。姫路城の中でも非常に重要な渡櫓です。

🔹 狭間・石落としの実用構造:通路としての役割に加え、実際に防衛戦を想定して造られた“攻守一体型”の空間です。

🔹 季節限定の楽しみ方:櫓内の窓から差し込む春の光や、紅葉シーズンに見える木々の彩りが、木造建築の美しさを引き立てます。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:この渡櫓の設計は、敵が内部へ侵入しても一気に進めないよう、通路内で数回折れ曲がる構造になっており、“通し矢”を防ぐ設計がされています。

知る人ぞ知る情報:梁や柱には、築城当時の「墨書(すみがき)」が部分的に残されており、大工の名前や作業日が記録されています。

著名人との関係:建築史家・伊藤延男氏は「リの一渡櫓を通って初めて、姫路城の連立天守が“生きた建築”だと実感できる」と語っています。

ぬの門

🏛 概要

「ぬの門(ぬのもん)」は、姫路城の登城ルート後半に設けられた門のひとつで、天守曲輪(きょくりん)へ至る迷路型防御の中枢構造を形成する重要な通過点です。「い・ろ・は・に…」と続く仮名順の門の中でも、終盤に位置するこの門は、敵の隊列を乱し、**枡形(ますがた)空間での挟撃(きょうげき)を行うための“トラップ門”**として機能していました。

ぬの門が設けられているエリアは、大天守の南西方向の高石垣に囲まれた狭い空間で、ここを通過するには直角に曲がる通路を何度も経る必要があり、自然と登城者は石垣の間に囲まれた“的”となる構造です。姫路城の持つ「迷路型登城ルート」の中でも、特に守備側が圧倒的に有利な局面を演出できる設計です。

この門もまた、池田輝政による姫路城の大改修(1601〜1609年)で築かれたもので、豊臣秀吉の築いた直線的な構造に代わり、“敵を迷わせる”巧妙な導線”が完成された時期の成果と言えます。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68(姫路城 天守登城ルート途中)

🚶 アクセス

リの一渡櫓から徒歩約1分(約24m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約3分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

🔹 高石垣に挟まれた門構造:ぬの門は小規模ながら、門の前後が高石垣に囲まれ、守る側が一方的に優位に立てる空間です。

🔹 登城ルートの折れの中間点:この門をくぐることで進行方向が何度も変わり、視界を失った敵が混乱する設計。

🔹 季節限定の楽しみ方:春は石垣に桜が舞い、秋には落ち葉が敷き詰められるような趣ある風景が楽しめます。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:ぬの門の周囲には、複数の櫓や狭間が設置されていた記録があり、**この門を通過しようとする敵を上下左右から挟撃できる“狙撃空間”**だったとされています。

知る人ぞ知る情報:門周辺の石垣には、築城当時の「刻印石(こくいんいし)」が複数確認でき、工事を担当した石工集団の名残を今に伝えています。

著名人との関係:姫路城保存の立役者・藤岡通夫氏は、「ぬの門以降の登城ルートには、日本の築城思想のすべてが凝縮されている」と絶賛しています。

扇の勾配

🏛 概要

「扇の勾配(おうぎのこうばい)」は、姫路城・大天守の南東側に築かれた天守台の石垣で、その美しい曲線がまるで開いた扇のように見えることからこの名で呼ばれています。築城当時から現存するこの石垣は、豊臣秀吉が1581年に築いた三重天守の天守台をベースに、池田輝政によって1601年から始まる大改修時にさらに補強・整備されたものとされています。

この石垣の最大の特徴は、下部がゆるやかで上部が急勾配になる“反り”の美しいカーブ。これは見た目の美しさだけでなく、敵がよじ登りにくく、石垣が崩れにくいという合理的な防御構造でもあります。日本城郭の石垣技術の中でも最も洗練された曲線美のひとつとされ、姫路城が「日本一の名城」と称される理由のひとつにも数えられます。

この「扇の勾配」を含む天守台は、大天守の基礎となる極めて重要な部分であり、自然石を巧みに組み上げた“打ち込み接ぎ”という技法により構築されています。

🚶 アクセス

ぬの門から徒歩約1分(約22m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

🔹 曲線が描く美の極致:「反り」が緩やかに上昇し、扇を広げたような完璧な放物線を描く姿は、まさに“石の芸術”。

🔹 築城技術の高さ:石垣の石は自然石が中心で、整形せずとも隙間なく積み上げられた職人の技が光ります。

🔹 季節限定の楽しみ方:春は石垣下に桜の花びらが舞い、秋は紅葉が石に映える。四季折々の景観と融合した美が楽しめます。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:「扇の勾配」は敵兵の視界を遮る効果もあり、単に登りにくくするだけでなく、天守の威容を強調する“見せる防御”の意味もあったとされています。

知る人ぞ知る情報:この石垣の一部には、“刻印石”と呼ばれる石工の印が複数残っており、異なる石垣班が同時に作業していたことを示しています。

著名人との関係:建築家・隈研吾氏はこの勾配を「自然と人間の技術の完璧な調和」と称賛し、「現代建築も学ぶべきカーブ」と述べています。

をの門跡

🏛 概要

「をの門跡(をのもんあと)」は、姫路城の登城ルート中、西の丸と天守曲輪の境界付近に設けられていたとされる門の遺構で、現在は建物自体は失われているものの、門が存在したことを示す石垣や礎石、地形の変化がしっかりと残されています。

「い・ろ・は・に…」と続く仮名順の門の一つであり、「を」は五十音順で後半にあたることから、天守防衛の終盤ライン、もしくは西の丸からの通路制御を担った門であったと考えられます。構造は高麗門もしくは薬医門型であった可能性があり、敵の進入を制限し、味方の移動を整理する役割を果たしていたと推測されています。

門自体は江戸時代の改修や、明治以降の取り壊しにより現存していませんが、地表に残る基礎や周囲の石垣は、確かにそこに「門があった」ことを語る貴重な史跡です。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68(姫路城 西の丸・天守曲輪周辺)

🚶 アクセス

扇の勾配から徒歩約1分(約11m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約3分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

🔹 門の存在を示す礎石跡:地面に残る四角い礎石の配置から、門の柱の位置や規模がイメージできます。

🔹 通路の折れと石垣配置:門を挟んだ通路は直線ではなく曲がりくねっており、防御の意図が今も感じられる地形です。

🔹 季節限定の楽しみ方:春には門跡の上に桜が咲き、かつての門の存在にやさしい彩りを添えてくれます。秋は苔むす石垣と紅葉の組み合わせも風情たっぷり。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:明治期の姫路城払い下げ計画の際、「をの門」は解体対象になり、材木は地元の民家に転用されたという記録が残っています。

知る人ぞ知る情報:周囲の石垣には、他の門跡ではあまり見られない「くさび跡」や「修復の積み直し痕」があり、複数回の改修が行われたことがうかがえます。

著名人との関係:城郭研究家・西ヶ谷恭弘氏は「城の記憶は門跡に宿る」と述べ、このような遺構の保存と読み解きを重視していました。

二の丸跡

🏛 概要

「二の丸跡(にのまるあと)」は、姫路城の大天守南側に広がる広大な曲輪跡(くるわあと)で、かつては藩主の政務を執る御殿や家臣の詰所、会議室、食事の場などが並んでいた「御殿区域」=政治・生活の中心地でした。現在は建物こそ失われていますが、礎石や庭園跡、井戸跡などが多数残されており、江戸時代の城内生活の様子を想像できる貴重な史跡となっています。

このエリアには、藩主の「二の丸御殿」や「勘定所」「台所」「侍詰所」などが立ち並んでいたとされ、重要な政務や儀式が日々行われていました。特に池田輝政や本多忠政、松平氏など歴代藩主たちがこの地から姫路藩を治めていた拠点であり、軍事だけでなく城が“政治都市”としても機能していたことを示す証拠でもあります。

🗺 住所:

兵庫県姫路市本町68(姫路城 二の丸跡)

🚶 アクセス

をの門跡から徒歩約1分(約42m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 礎石が語るかつての御殿跡:広大な地面に規則正しく並ぶ礎石群が、当時の建物の規模と配置を物語っています。

🔹 庭園や井戸の遺構:政務の合間に藩主が憩ったとされる庭園跡や、生活用水を供給した井戸跡などが残されています。

🔹 季節限定の楽しみ方:春には広場に桜が咲き誇り、秋には紅葉とともに散策が楽しめる、静かで風情ある空間。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:二の丸御殿は幕末の火災で焼失し、以後再建されることはありませんでしたが、石垣や礎石はそのままの状態で保存されています。

知る人ぞ知る情報:地中調査により、二の丸には畳100畳以上の大広間や、火事を避けるための“防火用水路”が設けられていた痕跡も発見されています。

著名人との関係:作家・司馬遼太郎は著書の中で、「姫路城の二の丸跡に立つと、戦と政、剣と筆が隣り合っていた時代の香りがする」と記しています。

るの門

🏛 概要

「るの門(るのもん)」は、姫路城の天守曲輪へ向かう登城ルートに設けられた仮名順の防御門のひとつで、「い・ろ・は…」と続く複数の門の中でも最終盤に位置する防衛ラインに当たります。構造は高麗門形式とされ、堅牢な木製の扉を持ち、両側を高石垣に囲まれた枡形(ますがた)構造の中に設置されていました。

この門は、乾小天守と渡櫓(ロの渡櫓)を経た先、天守曲輪の要所に位置しており、大天守の北西からの侵入を防ぐ最終関門のひとつ。敵兵がこの門まで到達しても、曲がりくねった登城路と石垣の囲みによって進軍のスピードを削がれ、上方や側面からの攻撃にさらされる構造となっています。

現在、建物そのものは現存していないものの、「るの門跡」として門の礎石や周辺の石垣、地形構造が確認できる貴重な史跡です。

🚶 アクセス

二の丸跡から徒歩約1分(約85m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約3分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

🔹 高石垣に囲まれた“最後の門”:この門を越えると、すぐそこは天守の敷地。最後の防衛ラインにふさわしい堅固な構えだったとされます。

🔹 門跡と枡形構造:通路の折れや狭さが現在も地形に残り、門の防御機能を体感できます。

🔹 季節限定の楽しみ方:春には周囲に桜が舞い、秋は紅葉が門跡の石垣を優しく包む、四季の美が感じられる場所。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:「るの門」は、江戸時代の防衛計画において“裏口からの侵入を防ぐ”逆方向の迎撃地点としても利用される想定がされていたと伝わります。

知る人ぞ知る情報:門の跡周辺には刻印石(石工の印)が複数見られ、複数の石垣班による共同作業で築かれたこと**が分かります。

著名人との関係:考古学者・網干善教氏は「るの門こそ、連立式天守の“機能の要”であり、見落としてはならない地点」と述べています。

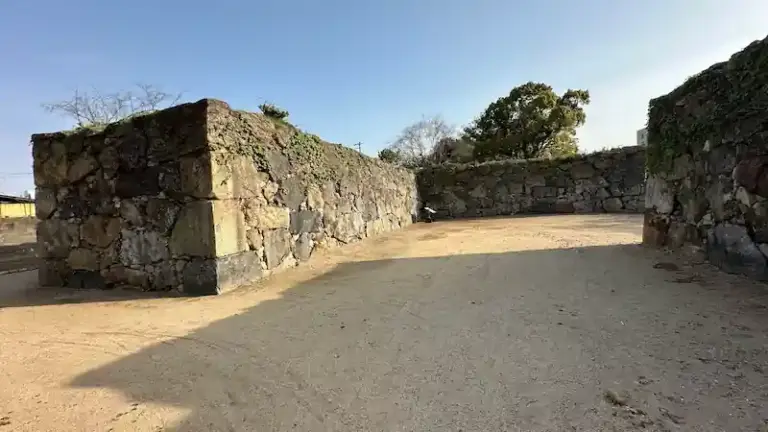

三国堀跡

🏛 概要

「三国堀跡(さんごくぼりあと)」は、かつて姫路城の外郭防衛線を形成していた三重の堀のうち、外堀に当たる「三の丸外堀」の一部であり、現在はその痕跡のみが残る遺構です。名前の「三国」は、諸説ありますが、池田輝政が備前(岡山)、播磨(姫路)、美作(津山)を領していたことに由来し、三国を守る要害として築いた堀とも言われています。

この堀は、江戸初期に整備された姫路城の「総構(そうがまえ)」の一環で、城下町全体を含めて城と見なすという思想に基づいて築かれました。外堀の幅は場所によっては数十メートルにも及び、堀の内側には武家屋敷や町人地、寺社などが防御と政治の両面から配置されていました。

現在は埋め立てられていますが、一部の地形や痕跡、案内板などが残り、かつてこの場所に巨大な水堀が巡っていたことを今に伝えています。

🗺 住所:

〒670-0012 兵庫県姫路市本町68

🚶 アクセス

るの門から徒歩約1分(約37m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

🔹 堀跡の地形変化:わずかな凹凸や高低差、緩やかなカーブに、堀の名残を感じることができます。

🔹 案内板・説明碑:現地には三国堀の説明板が設置されており、当時の規模や城下町の配置がわかりやすく紹介されています。

🔹 季節限定の楽しみ方:春は近くの城下町エリアに桜が咲き、散策ルートとして心地よく、秋は堀跡沿いに紅葉も楽しめます。

📌 トリビア

意外な歴史的背景:江戸初期、三国堀の外にも姫路藩の支城や陣屋が配置されており、堀を境に「武の境界線」としての役割も果たしていました。

知る人ぞ知る情報:三国堀の跡地は、明治以降に道路や宅地として再整備されたため、都市計画図を比較すると“くびれた道路形状”に堀の名残が見えるポイントもあります。

著名人との関係:昭和の都市考古学者・佐原真は、「姫路の三国堀は単なる防衛ではなく、“政治的象徴線”であり、城下町全体を城とした意志の表れ」と高く評価しました。

菱の門 土塀

⭐おすすめ度

歴史的価値:[☆☆☆]

視覚的魅力:[☆☆☆]

体験的価値:[☆☆]

大手道を進み、姫路城の「入口の顔」としてそびえる菱の門へ。視線を右へ滑らせると、石垣の上に白漆喰の長壁がすっと伸び、静かなのに近寄りがたい緊張感をまとっています。これが「菱の門東方土塀」。池田輝政が慶長期(1601〜1609)に城を“迷路の要塞”へ仕立て直したとき、門だけでなく、その脇を固める土塀もまた“戦う建築”として設計されました。延々と続く白壁に穿たれた無数の銃眼は、通路に侵入した敵を横から狙うための目。美しさと実戦性が同居する、姫路城らしさの凝縮です。姫路城が白鷺城と呼ばれる所以の「白」は、天守だけのものではありません。門前でこの土塀に立つと、城全体がひとつの巨大な防御装置として呼吸していることを、肌で理解できます。

| 築造年 | 慶長6〜14年(1601〜1609年) |

|---|---|

| 築造者 | 池田輝政(姫路城大改築の一環) |

| 構造・特徴 | 延長88.7m/銃眼47所/本瓦葺(土塀) |

| 改修・復元歴 | 昭和期の大規模保存修理で菱の門周辺が修理対象に(昭和25年再開の記録あり)。近年も保存修理工事が実施(令和6年=2024年に「菱の門東方土塀外」保存修理工事の開札結果公表)。 |

| 現存状況 | 現存(良好に保存) |

| 消滅・損壊 | 大きな消滅は確認されていない(文化財として継続的に保存修理の対象)。 |

| 文化財指定 | 重要文化財(1931年12月14日指定) |

| 備考 | 菱の門自体も重要文化財。姫路城の現存城門の中で最大級として知られる。 |

🗺 住所:兵庫県姫路市本町68(姫路城内・菱の門東方土塀)

🚶 アクセス

三国堀跡から徒歩1分(約30m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- “横から撃つ”ための銃眼47所:白壁に小さく穿たれた銃眼が、通路へ斜めの射線を通します。美しい土塀ほど、実は危険—そのギャップが姫路城の醍醐味。

- 白漆喰×石垣×本瓦葺の三層美:石垣の荒々しさ、漆喰の白、屋根瓦の陰影が重なり、近づくほど“白鷺城”の質感が立ち上がります。

- 季節限定の楽しみ方:春は三の丸〜大手道周辺の桜越しに白壁を眺めると、白と淡紅が互いを引き立て、写真でも肉眼でも“姫路らしさ”が完成します。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:土塀は「延長88.7m」というスケール自体が防御思想の表明。長い壁面に多数の銃眼を散らし、門前を“通過儀礼”ではなく“試練”に変えました。

- 知る人ぞ知る情報:菱の門まわりは、昭和期の保存修理が再開された際(昭和25年)に修理対象となった範囲として記録が残ります。今見ている白壁は、守り継ぐ技術の積み重ねでもあります。

- 著名人との関係:築城の主役は池田輝政。1601年に大改築を始め、1609年に完成へ導いた“総監督”の意志が、門だけでなく土塀の一枚一枚にまで貫かれています。

姫路城 天守台礎石庭園

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆

視覚的魅力:☆☆

体験的価値:☆

姫路城の天守台礎石庭園は、城郭建築の裏側にある歴史の断片を垣間見ることができる静かなスポットです。この庭園には、築城時に使用されなかった礎石が配置されており、その多くは豊臣秀吉の時代に遡るとされています。これらの石は、城の建設過程や当時の技術、資材の調達方法を物語っています。庭園の配置は独特で、全体像を把握するには俯瞰的な視点が必要ですが、個々の石を観察することで、当時の築城技術や石材の加工方法など、興味深い発見があるでしょう。

| 築造年 | 1601年~1609年(姫路城全体) |

|---|---|

| 築造者 | 池田輝政 |

| 構造・特徴 | 未使用の礎石を配置した庭園 |

| 改修・復元歴 | 特筆すべき改修記録なし |

| 現存状況 | 現存 |

| 消滅・損壊 | なし |

| 文化財指定 | 指定なし(姫路城全体は国宝・世界遺産) |

🗺 住所:兵庫県姫路市本町68

🚶 アクセス

菱の門西方土塀から徒歩約1分(約110m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- 未使用の礎石群:豊臣時代の石材がそのまま配置されており、当時の築城技術を感じることができます。

- 石の刻印:一部の石には、石工や藩の印が刻まれており、歴史的背景を物語っています。

- 季節限定の楽しみ方:春の桜や秋の紅葉とともに、静かな庭園の風景を楽しめます。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:これらの礎石は、豊臣秀吉の時代に使用される予定だったが、最終的に使われなかったとされています。

- 知る人ぞ知る情報:庭園の配置は独特で、全体像を把握するには俯瞰的な視点が必要です。

- 著名人との関係:池田輝政が姫路城の大改修を行った際、これらの礎石が使用されなかった可能性があります。

出土五輪塔集積場所

⭐おすすめ度

歴史的価値:[☆☆]

視覚的魅力:[☆☆]

体験的価値:[☆]

白漆喰の城郭がまぶしい姫路城で、ふと足を止めたくなる“静かな場”が、この出土五輪塔集積場所です。豪壮な天守の陰で、苔むした石に花が手向けられ、祠(ほこら)が寄り添う光景は、戦国の攻防よりもむしろ「ここに眠っていた時間」を語りかけてきます。昭和の大修理(1956–1964)で石垣の内部から掘り出された墓標や仏石が、ここに集められ供養の形として据えられました。しかし、それらが元はどの寺や墓地にあったものか、確かな記録は残っていません。

物語をいっそう深くするのが、姫山にかつて存在した称名寺の伝承です。1143年にこの丘に寺があったことが知られ、城づくりが進む過程で寺が麓へ移され、墓石などが石垣の“転用石”として組み込まれた可能性が示されています。足元の石垣が、ただの防御線ではなく、土地の信仰と暮らしの層を抱え込んでいる——そんな感覚が胸に残るはずです。さらに、この一帯の石垣は城内でも古い時期のものと考えられ、豊臣秀吉が1580年代に城を引き継いで拡張した頃の痕跡とも結びつけて語られています。

そしてもう一人、この場所に“人の顔”を与える人物がいます。五輪塔の前に立つ石燈籠は、1990年に東京から移されたもので、江戸後期に城主を務めた酒井家の墓前にあった燈籠でした。ことに、最後の城主として知られる酒井忠邦(1854–1879)を偲んで建てられたとされ、若くして城主となり、廃藩置県後に東京へ戻った彼の短い生涯までが、この小さな一角に折り重なっていきます。華やかな世界遺産の“表舞台”のすぐ隣で、歴史の裏面にそっと触れられる——それが、ここを訪れるいちばんの価値です。

| 築造年 | 設置(集積・供養):昭和の大修理(1956–1964) |

|---|---|

| 築造者 | 姫路城の保存修理事業(昭和の大修理)関係者による設置 |

| 構造・特徴 | 石垣内部から出土した墓標・仏石を集め、五輪塔の形に積み上げて供養(祠・石燈籠を伴う) |

| 改修・復元歴 | 1990年:五輪塔前の石燈籠を東京から移築 |

| 現存状況 | 現地で現存(姫路城内・下山里曲輪で見学可) |

| 消滅・損壊 | 仏石の出自(どの寺院・墓地から運ばれたか)は記録がなく不明 |

| 文化財指定 | 姫路城跡:特別史跡(城内の主要域が指定)/姫路城:世界遺産(1993) |

| 備考 | 下山里は昭和8年に通路整備、昭和30年頃まで展望台として親しまれたとされる |

🗺 住所:〒670-0012 兵庫県姫路市本町68(姫路城内・下山里曲輪)

🚶 アクセス

菱の門 土塀から徒歩3分(約210m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- 五輪塔(集積された仏石):石垣の“中”から出てきた墓標・仏石が、いまは供養の形で並ぶ——姫路城の石垣文化(転用石)を体感できる核心ポイント。

- 酒井忠邦を偲ぶ石燈籠:東京から移された燈籠が、姫路藩最後の城主の記憶をこの城へ“帰郷”させています。

- 季節限定の楽しみ方:春は周辺で桜が重なり、石に手向けられた花と相まって、祈りの空気がいっそうやわらぎます。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:この丘には1143年に称名寺があったとされ、城になる以前の信仰の地層が“石”として城に取り込まれた可能性があります。

- 知る人ぞ知る情報:下山里は、かつて展望台として親しまれた時期があり、いまの静けさとは対照的に“市民の眺望スポット”でもありました。

- 著名人との関係:石垣の古層は豊臣秀吉の拡張期(1580年代)に結びつけて語られ、前の石燈籠は酒井忠邦(姫路藩最後の城主)追慕のために建てられたものとされています。

官兵衛普請の石垣

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆☆

視覚的魅力:☆☆

体験的価値:☆☆

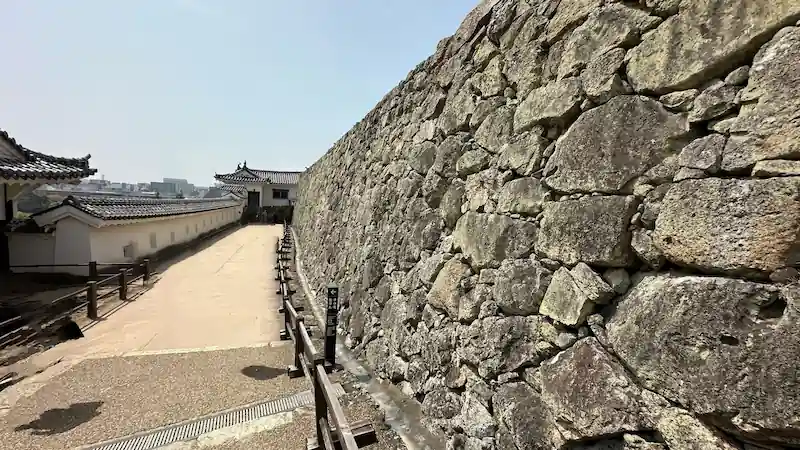

白漆喰の城が「白鷺城」と呼ばれるのは、空に溶けるほどの白さがあるから――けれど、その白の下で、最も古い時間を抱えた場所は“石”かもしれません。大天守へ向かう人の流れから少し外れた上山里曲輪下段に残るのが、通称「官兵衛普請の石垣」。天正8(1580)年、羽柴秀吉が中国攻めの拠点として姫路を改修したころに積まれたと推定され、姫路城跡で現存最古級の石垣と位置づけられます。石はほとんど加工せず、凝灰岩やチャートなど自然石を選び、肌理(きめ)の違いを寄せ集めるように積み上げた野面積(のづらづみ)。後世の“扇の勾配”のような洗練とは別の、戦国の現場がそのまま残った力強さがここにあります。

そして、この石垣に「官兵衛」の名が添えられる理由が、もうひとつの物語を立ち上げます。秀吉が築城を家臣に命じ、各地から人と資材を集めた時代、城づくりは“戦略”そのもの。姫路を知り尽くした黒田官兵衛(黒田孝高/如水)が普請に関わったと伝えられるのは、まさにここが前線拠点の要だったからでしょう。整えられた石で美しく魅せる前に、まず堅く守る――その思想が、粗く見えて実は合理的な石の選び方、緩やかな勾配、そして転用石すら辞さない素材調達の知恵に表れます。石の一つ一つを目で追うほどに、「白い城」の足元から、戦国の息づかいが聞こえてくるはずです。

| 築造年 | 天正8年(1580年)頃(上山里曲輪下段石垣として推定) |

|---|---|

| 築造者 | 羽柴秀吉(改築主体)/普請に黒田官兵衛が関与したと伝えられる |

| 構造・特徴 | 野面積(自然石中心)。凝灰岩・チャート等を多用し、角度は比較的緩やか。転用石(墓石・石棺・石臼など)利用の可能性も指摘される |

| 改修・復元歴 | 保存修理:2013年12月~2014年3月7日(予定)/石材の抜け・剥離補充、割れへの樹脂充填、間詰石補充など(解体せず補修) |

| 現存状況 | 現存(姫路城内で最古級の石垣として見学可能) |

| 消滅・損壊 | 過去に石材の抜け・割れ、間詰石脱落が発生し、保存修理で補強・補充を実施 |

| 文化財指定 | 国指定「特別史跡 姫路城跡」区域内/世界遺産「姫路城」構成資産 |

| 備考 | 姫路城石垣の“Ⅰ期(豊臣期)”を代表する遺構として、後世の石垣技術との比較観察に最適 |

🗺 住所:兵庫県姫路市本町68(姫路城内・上山里曲輪下段周辺)

🚶 アクセス

前のスポット「姫路城 出土五輪塔集積場所」から徒歩3分(約0.2km)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約15分

📍 見どころ

- 野面積の“手触り”:加工の少ない石が生む凹凸は、戦国期の現場感そのもの。近づいて見るほど、石の選別と据え方の巧さが分かります。

- 石垣技術のタイムライン:豊臣期の古式石垣(第一期)と、のちに発達する石垣技術(算木積・扇の勾配等)を“同じ城内で見比べられる”のが姫路城の醍醐味。