安土城以外の信長の関連スポット

織田信長が築いた幻の名城・安土城。その周辺には、信長の足跡を今に伝える数多くの史跡や文化施設が点在しています。城なび館で予備知識を深め、百々橋口や石部神社、安土セミナリヨ跡を巡りながら、戦国ロマンあふれる安土の街を歩いてみませんか?

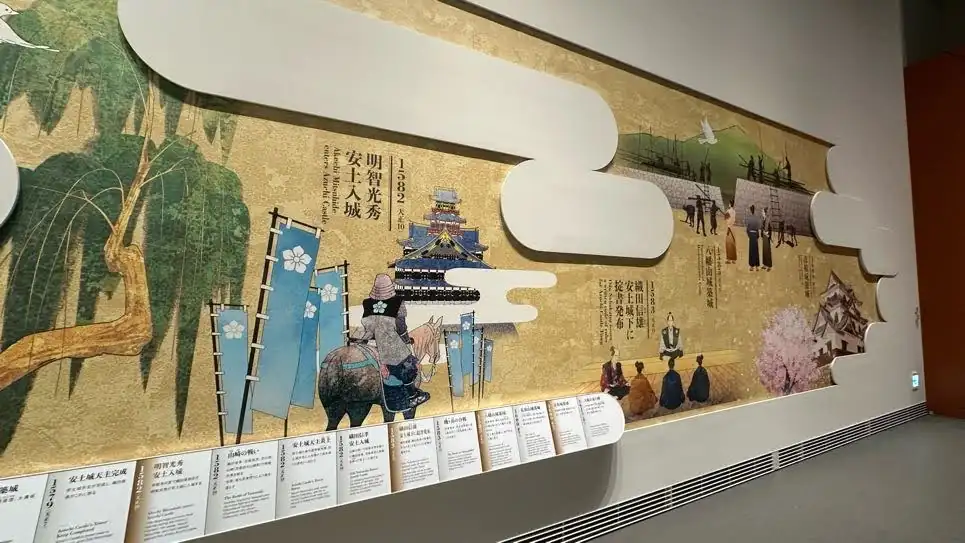

城なび館

🏛 概要

城なび館は、安土城跡の入口近くに位置するガイダンス施設で、訪問者に安土城の歴史や見どころを紹介しています。館内では、安土城に関する展示や情報提供が行われており、登城前の予備知識を得るのに最適な場所です。また、安土城関連のオリジナルグッズや地元の特産品も販売されており、訪問の記念やお土産選びにも適しています。

さらに、館内には休憩スペースが設けられており、無料でお茶が提供されています。登城前のひととき、ここでリラックスしながら情報収集をすることができます。

開館時間

9時~17時

入館料

大人200円、小・中学生100円、小学生未満無料

休館日

月曜日(休日を除く)、休日の翌日、年末年始

公式ホームページ

https://www.city.omihachiman.lg.jp/soshiki/kanko/3/4/6/15799.html

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦

🚶 アクセス

安土城から徒歩約1分(約36m)

⏳ 見学の目安

- 短時間での見どころ:約10分

- じっくり観光するなら:約20分

📍 見どころ

- 安土城関連の展示:安土城の歴史や構造に関するパネル展示や模型があり、登城前に理解を深めることができます。

- オリジナルグッズ販売:ここでしか手に入らない安土城関連のグッズや地元の特産品が揃っています。

- 休憩スペース:無料のお茶が提供される休憩所があり、登城前後のひとときを過ごすことができます。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:城なび館は、安土城跡のガイダンス施設として、訪問者に安土城の歴史や魅力を伝える役割を担っています。

- 知る人ぞ知る情報:館内では、安土城に関するDVD上映も行われており、視覚的に歴史を学ぶことができます。

- 著名人との関係:安土城は、織田信長が築いた名城として知られ、城なび館ではその歴史や信長公の足跡を辿ることができます。

百々橋口

🏛 概要

百々橋口(どどばしぐち)は、かつて安土城の主要な登城口の一つであり、織田信長の時代には正面入口として機能していました。この入口からは、摠見寺を経由して城内へと続く道があり、当時の登城者はこのルートを利用していました。現在、百々橋口からの登城は制限されており、主に大手道からのアクセスが一般的となっています。

百々橋口の石段は急勾配で、「馬返坂(うまがえしざか)」と呼ばれ、馬での登城が困難であったことからこの名が付けられました。この急な石段は、城の防御機能としても重要な役割を果たしていたと考えられます。

また、百々橋口から続く道は「百々橋口道」と呼ばれ、摠見寺の二王門を通過して城内へと至ります。このルートは、歴史的な文献にも登場し、当時の登城の様子を今に伝えています。

現在、百々橋口からの登城はできませんが、外観や周辺の散策を通じて、当時の雰囲気を感じ取ることができます。

| 築造年 | 1576‑1579 |

|---|---|

| 築造者 | 織田信長(総普請奉行:丹羽長秀) |

| 構造・特徴 | 山麓の石階段、石垣積み(野面積・算木積) |

| 改修・復元歴 | 江戸以降自然風化、昭和期周辺整備 |

| 現存状況 | 石段と石垣の遺構あり、登城不可区間もあり |

| 消滅・損壊 | 城郭焼失後は山道として維持 |

| 文化財指定 | 安土城跡は国特別史跡 |

| 備考 | 摠見寺跡を通過する唯一の主要ルート |

そして百々橋口の階段の途中を左に行くと、石部神社があります。

石部神社のご紹介

ご祭神

少彦名命(すくなひこなのみこと)・天照大神(あまてらすおおみかみ)・高皇産霊神(たかみむすひのかみ)・大己貴命(おおなむちのみこと)

石部神社は、古くからこの地の人々に深く信仰されてきた神社です。社伝によると、創建は景行天皇21年(西暦93年)と伝わり、当初は「石部神社天神高宮」と呼ばれていました。社殿が建てられた際には、天皇からの勅使(ちょくし)も訪れ、盛大な祭りが行われたといわれています。

その後、安土山の湖畔に近い南側の丘へ社が移され、「石部神社」と呼ばれるようになりました。平安時代の延長3年(925年)には、国の格式ある神社リスト『延喜式神名帳』に記載され、由緒ある「式内社」として知られるようになります。

孝謙天皇の時代には、橘諸兄(たちばなのもろえ)や藤原豊成(ふじわらのとよなり)など、当時の高い身分の人々から厚い崇敬を受け、宝剣や宝玉、神事に使う榊の枝などが奉納されたと伝わります。

戦国時代には、織田信長が安土城を築いた際に、この神社を城の守護神として祀り、社殿の修復や祭りの再興が行われました。その後の戦乱で多くの宝物や文献は失われましたが、記録として伝えられています。

国宝「木造薬師如来座像」

境内には、平安時代に作られたとされる「木造薬師如来座像」が安置されています。明徳2年(1391年)の銘がある厨子(仏像を納める箱)とともに、明治44年(1911年)に国宝に指定されました。現在は京都国立博物館で保管・展示されることもあります。

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦

🚶 アクセス

安土城から徒歩約5分(約350m)

⏳ 見学の目安

- 短時間での見どころ:約15分

- じっくり観光するなら:約30分

📍 見どころ

- 百々橋口の石段:急勾配の石段は「馬返坂」とも呼ばれ、当時の防御機能を今に伝えています。

- 摠見寺二王門:百々橋口道を進むと現れる二王門は、歴史的建造物としての価値が高いです。

- 季節限定の楽しみ方:春には桜、秋には紅葉が美しく、歴史的遺構と自然の調和を楽しむことができます。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:百々橋口は、信長公時代の安土城の正面入口として機能していました。

- 知る人ぞ知る情報:「馬返坂」という名称は、急な石段のため馬での登城が困難であったことに由来します。

- 著名人との関係:百々橋口からの登城ルートは、織田信長やその家臣たちも利用していたとされています。

百々橋(どどばし)

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆☆

視覚的魅力:☆☆

体験的価値:☆

百々橋は滋賀県近江八幡市・安土町にある、かつて安土城の外堀に架かっていた石橋で、織田信長が築いた安土城への「百々橋口」と呼ばれる裏参道の入口に位置します。現存する橋は昭和32年(1957年)に再架されたものですが、橋名はそのまま受け継がれ、信長時代からの登城ルートの趣を今に伝えます。

| 築造年 | 信長時代(16世紀)頃 |

|---|---|

| 築造者 | 織田信長(城郭整備に併設) |

| 構造・特徴 | 石橋。昭和期にコンクリートで再架設、欄干に擬宝珠モチーフ。 |

| 改修・復元歴 | 昭和32年再架橋(1960年相当)。 |

🗺 住所:滋賀県近江八幡市安土町下豊浦

🚶 アクセス

百々橋口の目の前

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約20分

📍 見どころ

- 百々橋口(登城ルート):信長や家臣、一般民衆が参拝や登城の際に使った裏口ルート。正月の混雑で石垣崩壊の記録もあります。

- 橋と欄干の意匠:擬宝珠風の親柱やコンクリート造ながら伝統を残す意匠が趣深い、昭和期の再架橋。

- 季節限定の楽しみ方:春は摠見寺跡から琵琶湖越しに信長も眺めた西の湖と桜、秋は紅葉に彩られた石段と山麓の景色が美。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:信長時代、本橋から安土城内への正月参賀で築垣が崩れ死傷者発生との『信長公記』記述あり。

- 知る人ぞ知る情報:橋西詰めには明治〜昭和初期の「内務省」史蹟境界標柱が現存。旧制で城址管理に使われていた痕跡。

- 著名人との関係:明治〜昭和にかけて、徳富蘇峰が「百々橋口」の石標の文字書きを依頼したり、安土山保存に尽力したことでも知られる。

検子の辻

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆

視覚的魅力:☆

体験的価値:☆

織田信長が築いた安土城下町の面影を今に伝える「検子の辻」は、かつて城主や重臣たちの日常が行き交った交差点。現在は整備された散策路の一部ですが、信長を中心とした城下町の生活圏がここに広がっていたことを感じさせるスポットです。近隣には信長によって下附されたセミナリヨ跡など、宗教と政治が交錯した土地としての文化的価値も色濃く、城下町の構造と当時の暮らしをイメージしながら歩くと、歴史の息吹が体感できます。

| 築造年 | 16世紀後半(安土城築城期) |

|---|---|

| 築造者 | 織田信長 |

| 構造・特徴 | なし |

| 改修・復元歴 | 城下町整備および観光用散策路整備(近年) |

| 現存状況 | 散策路 |

| 消滅・損壊 | 建物は現存せず、地形と遺構のみ |

| 文化財指定 | 安土城跡 国特別史跡の一部として保護 |

| 備考 | 周辺含め安土の町並み散策ルートに組み込まれる |

🗺 住所:滋賀県近江八幡市安土町

🚶 アクセス

百々橋から1分(約50m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約5分

じっくり観光するなら:約10分

📍 見どころ

- 石碑:当時の城下町道路網を示す案内標識として、散策に歴史的コンテキストを与えます。

- 周辺旧町並み:江戸時代以降の町屋や細道が続き、当時の街景を彷彿とさせます。

- 季節限定の楽しみ方:春には城下町の枝垂れ桜が美しく、散策路に彩りを添えます。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:検子の辻は、信長が築いた城下町の生活中心地の一角で、重臣や商人たちが行き交った重要な地点。

- 知る人ぞ知る情報:近隣には信長が教会建設用地として下附した「セミナリヨ跡」もあり、当時の異文化交流の痕跡が残ります。

- 著名人との関係:織田信長の城下町整備の一環で整えられた町道が、現在も散策ルートとして訪れることができます。

新宮大社(織田信長と竹相撲ゆかりの社)

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆☆

視覚的魅力:☆☆

体験的価値:☆☆

新宮大社(しんぐうたいしゃ)は、近江八幡市安土町にある古社で、織田信長ゆかりの伝承が色濃く残る神社です。信長が好んで催したとされる「竹相撲」の発祥地と伝わり、境内にはその歴史を語る絵馬と記念碑が設けられています。信長が強力な力比べとなる竹相撲を楽しませた後、勝負がつかない力士ふたりに「東」と「西」の姓を与えたという逸話が今に伝わり、その両家から奉納された巨大な絵馬は参拝者の目を惹きます。茅葺(葭屋根)の土間拝殿や、竹相撲記念碑といった構造・史料を通して、戦国時代の文化と信長の人となりが感じられる場所です。

| 創建年 | 古代~中世(正確年不詳、1403年頃までに存在) |

|---|---|

| 祭神 | 速玉男命ほか(本宮・聖社・若宮) |

| 構造・特徴 | 葭(茅葺)屋根の土間拝殿、竹相撲奉納絵馬、記念碑 |

| 改修・復元歴 | 中世以来の構造を保存。近年絵馬奉納や碑設置あり |

| 現存状況 | 本殿・拝殿等保存、社叢も健全 |

| 文化財指定 | 未掲載(市指定文化財等の情報確認要) |

| 備考 | 竹相撲再現祭や信長祭りに登場、地元伝承が今に生きる |

🗺 住所:滋賀県近江八幡市安土町下豊浦3319

🚶 アクセス

検子の辻から2分 130m

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約10

じっくり観光するなら:約30

📍 見どころ

- 茅葺屋根の土間拝殿:地元でも珍しい葭屋根社殿で、伝統的な建築美が魅力です。

- 竹相撲奉納絵馬:織田信長が竹相撲を催した逸話を現代に伝える力強い絵馬。

- 竹相撲記念碑:古伝承を後世へ伝える記念碑、信長祭り期間には再現相撲も開催。

- 季節限定の楽しみ方:「あづち信長まつり」(6月第1日曜日)では地元有志による竹相撲再現、武者行列など多数イベントあり。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:信長が命じた竹相撲で勝負のつかない力士に姓を授けたことが、現代大相撲の「東西」の起源とされる説があります。

- 知る人ぞ知る情報:絵馬は地元出身の画家・塩谷榮一氏によって描かれ、東家・西家の子孫により奉納されました。格式と地域伝承が息づいています。

- 著名人との関係:信長自身が相撲好きだったという記述は、宣教師ルイス・フロイスの『日本史』にも見られるほどで、戦国大名としての風格の一面を垣間見れます。

活津彦根神社(織田信長と安土城ゆかりの彦根神社)

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆☆

視覚的魅力:☆☆

体験的価値:☆☆

活津彦根神社(いくつひこねじんじゃ)は、近江八幡市安土町に鎮座する古社で、活津彦根命(いくつひこねのみこと)を祀ります。織田信長は1576年(天正4年)、安土城築城の際に国家安穏、五穀豊穣、武運長久、城の安全などを祈願して当社に参詣し、寄進を行ったと伝えられます。信長ゆかりの地として知られ、地域の産土神として古くから尊崇されてきた由緒ある神社です。

| 創建年 | 不詳(古代~中世) |

|---|---|

| 祭神 | 活津彦根命(いくつひこねのみこと) |

| 構造・特徴 | 県指定の木造社殿/幣殿・回廊/拝殿と本殿が現存 |

| 改修・復元歴 | 江戸期の建立本殿が現存(寛永期)、宝庫等は焼失 |

| 現存状況 | 本殿・拝殿・境内とも良好に保存 |

| 消滅・損壊 | 1582年の安土城焼失時、宝庫焼失、古書・宝物は散逸 |

| 文化財指定 | 市指定重要文化財(本殿:三間社流造) |

| 備考 | 近隣に安土城百々橋あり、参拝と城跡巡りに便利 |

🗺 住所:滋賀県近江八幡市安土町下豊浦4272

🚶 アクセス

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約20分

じっくり参拝するなら:約45分~1時間

📍 見どころ

- 本殿(三間社流造):寛永期(1626年頃)の建立で、市指定重要文化財。伝統的な建築様式が良好に残ります。

- 幣殿・回廊と拝殿:しっとりとした落ち着いた佇まいで、信長の時代をしのばせる雰囲気。

- 藤原豊成の歌碑など奉納画:境内には地元にゆかりのある歌碑や奉納画が点在、訪問者の目を引きます。

- 季節限定の楽しみ方:あづち信長まつり(6月第1日曜日)では武者行列が当社前を通り、近隣の百々橋や安土城跡と合わせて歴史散策が楽しめます。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:安土城焼失時も本殿は無事であった一方、宝庫が焼失したため古文書などは失われたと伝えられます。

- 知る人ぞ知る情報:彦根市の「彦根」の地名の由来ともされる活津彦根命を祀る神社として、地名・神社・城主に深い関係があります。

- 著名人との関係:後に彦根城主となった井伊直孝も当社を崇敬し、分霊を彦根城にも勧請して彦根神社として崇めたとされます。

活津彦根神社は、織田信長が安土城築城の際に安全祈願のため訪れたとされる格別な由緒を持つ神社です。古社ならではの静謐な雰囲気と歴史の重みが感じられ、安土城跡や百々橋、信長ゆかりの他の神社と組み合わせて巡ることで、戦国時代の空気をより深く体感できます。

安土セミナリヨ跡

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆☆

視覚的魅力:☆☆

体験的価値:☆☆

1580年、織田信長の許可によりイエズス会宣教師オルガンチーノ神父が設立した、日本最初のキリスト教神学校「セミナリヨ」は、三階建ての壮麗な建築で、本格的な教義・語学・音楽教育を行う教育機関でした。信長自身も訪問し、学生が奏でるオルガンに耳を傾けたという記録が残っています。

| 築造年 | 1580年(天正8年) |

|---|---|

| 築造者 | オルガンチーノ(イエズス会宣教師)、織田信長の援助 |

| 構造・特徴 | 三階建、茶室・寮付き、多用途な神学校 |

| 改修・復元歴 | なし(現地は推定地として公園整備) |

| 現存状況 | 石碑・説明板・公園として保存 |

| 消滅・損壊 | 1582年、焼失 |

| 文化財指定 | 安土城跡の一部(国の史跡) |

| 備考 | 当時の水路遺構が一部推定で残存 |

🗺 住所:滋賀県近江八幡市安土町下豊浦2753

🚶 アクセス

検子の辻から6分(約400m)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約10分

じっくり観光するなら:約30分

📍 見どころ

- 石碑と説明板:オルガンチーノやパウロ三木らにまつわる詳細な歴史が学べます。

- 公園の落ち着いた景観:桜や水路跡が整備され、静かな散策に最適です。

- 季節限定の楽しみ方:春には桜の花が咲き、公園が柔らかな彩りに包まれます。

📌 トリビア

- 日本最初のキリシタン神学校:日本語・ラテン語・音楽など幅広く教育し、三木パウロら多数の少年が学んだ。

- 城下町の水辺を再利用:城下の入り江を埋めて設立された場所で、水路が校舎へのアクセスにも利用された。

- 信長との音楽繋がり:信長が学生のオルガン演奏を楽しんだという逸話も残り、当時の異文化交流を物語ります。

安土城 外堀デッキ1,2

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆☆

視覚的魅力:☆

体験的価値:☆☆

安土城跡付近にある、「外堀デッキ」は、城跡の外周を巡る散策路で、外堀の構造を直に感じながら信長の時代に思いを馳せられるスポットです。信長が握った天下統一への思惑と城の壮大さを、間近で体験できる演出的な空間となっています。

| 築造年 | 1576年〜1579年 |

|---|---|

| 築造者 | 織田信長 |

| 構造・特徴 | 外堀を見れる木製観覧デッキ |

| 改修・復元歴 | 整備された観覧床設置 |

| 現存状況 | 外堀あり |

| 消滅・損壊 | 1582年本能寺の変後に焼失、天主など焼失 |

| 文化財指定 | 特別史跡(1952年指定) |

| 備考 | 観光用の見学用デッキ整備により遺構見学が可能 |

🗺 住所:滋賀県近江八幡市安土町

🚶 アクセス

城ナビ館から外堀デッキ2迄、3分210m

外堀デッキ2から外堀デッキ1迄、7分550m

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約10分

短時間での見どころ:約20分

外堀デッキは、安土城跡の石垣と堀跡を身近に感じながら、織田信長の野望と革新的な精神を体感できる特別な散策スポットです。歴史的・視覚的価値の両方が備わっており、信長ゆかりの地を訪れる旅にはぜひ組み込みたい場所です。

滋賀県立安土城考古博物館

🏛 概要

滋賀県立安土城考古博物館は、織田信長が築いた安土城や戦国時代の歴史を学べる施設です。館内では、安土城の復元模型や発掘された遺物を展示し、当時の生活や信長の足跡を知ることができます。また、子どもも楽しめる展示や体験が用意されており、歴史を身近に感じられる場となっています。

💰入場料

大人600円

大学生360円

小中学生無料

⏱営業時間

9:00~17:00(最終入館16:30)

🌎ホームページ

https://azuchi-museum.or.jp/information/use/

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦6678

🚶 アクセス

- 電車:JR琵琶湖線「安土駅」から徒歩約25分

- 車:名神高速道路「竜王IC」または「八日市IC」から約30分

- レンタサイクル:安土駅から自転車で約10分

- 徒歩:約30分(2.3km)

⏳ 見学の目安

- 短時間での見どころ:約1時間

- じっくり観光するなら:約2時間

📍 見どころ

- 第一常設展示室:安土城の復元模型や発掘された遺物を展示し、当時の生活や信長の足跡を紹介しています。

- 第二常設展示室:戦国時代の近江や観音寺城、小谷城に関する資料を展示しています。

- 特別展・企画展:期間限定でテーマに沿った展示を開催しています。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:安土城は築城後わずか7年で消失し、幻の城とも称されています。

- 知る人ぞ知る情報:館内では、高精細フルCGによる安土城の復元映像を上映しています。

- 著名人との関係:織田信長が築いた安土城に関する貴重な資料が多数展示されています。

旧宮地家住宅

🏛 概要

旧宮地家住宅は、江戸時代中期の宝暦4年(1754年)に建てられた、湖北地方特有の農家建築である「余呉型」と呼ばれる様式を持つ民家です。もともとは滋賀県長浜市国友町に所在していましたが、現在は近江八幡市安土町の近江風土記の丘内に移築・保存されています。この住宅は、桁行11.3メートル、梁間7.6メートルの入母屋造りで、妻入りの茅葺き屋根を特徴とし、南北両面に庇が付いています。その素朴で簡素な構造は、当時の農村生活を今に伝える貴重な遺構として、1968年に国の重要文化財に指定されました。

近江風土記の丘は、滋賀県立安土城考古博物館に隣接する歴史公園で、旧宮地家住宅のほかにも、旧柳原学校校舎や旧安土巡査駐在所など、県内各地から移築された歴史的建造物が点在しています。これらの建物を通じて、近江の歴史と文化を身近に感じることができます。

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦6678

🚶 アクセス

滋賀県立安土城考古博物館から歩いて2分

⏳ 見学の目安

- 短時間での見どころ:約15分

- じっくり観光するなら:約30分

📍 見どころ

- 旧宮地家住宅:江戸時代中期の農家建築を間近で観察し、当時の生活様式を学ぶことができます。

- 近江風土記の丘内の歴史的建造物:旧柳原学校校舎や旧安土巡査駐在所など、移築保存された建物を巡り、近江の歴史に触れることができます。

- 季節限定の楽しみ方:春には周辺の桜が美しく咲き、歴史的建造物と共に風情ある景色を楽しむことができます。

📌 トリビア

著名人との関係:旧宮地家住宅が所在していた国友町は、戦国時代から江戸時代にかけて鉄砲生産で名を馳せ、多くの鉄砲職人が活躍していた地域です。

意外な歴史的背景:旧宮地家住宅は、もともと鉄砲鍛冶で有名な長浜市国友町に所在しており、当時の職人や農民の暮らしを今に伝えています。

知る人ぞ知る情報:近江風土記の丘内には、旧宮地家住宅以外にも、明治時代の擬洋風建築である旧柳原学校校舎や、明治時代の警察署である旧安土巡査駐在所が移築・保存されています。

安土城天主 信長の館

🏛 概要

安土城天主 信長の館は、織田信長が築いた安土城の天主(天守)の5階・6階部分を原寸大で復元した施設です。1992年のスペイン・セビリア万国博覧会の日本館で展示されたこの復元天主は、内部の障壁画も忠実に再現され、多くの来場者を魅了しました。万博終了後、安土町が譲り受け、現在の地に移築・展示されています。館内では、当時の建築技術や美術、信長の革新的な城造りを間近で感じることができます。また、VRシアターでは、映像を通じて安土城の歴史や魅力を体感することができます。

💰入場料

一般:610円

学生:350円

小中学生:170円

⏱営業時間

9:00~17:00(最終入館16:30)

🌎ホームページ

https://www.azuchi-shiga.com/n-yakata.htm

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町桑実寺800

🚶 アクセス

- 電車:JR琵琶湖線「安土駅」下車、徒歩約25分。

- 車:名神高速道路「竜王IC」から約20分、「彦根IC」から約40分。

- 駐車場:普通車150台、大型車4台分の無料駐車場あり。

⏳ 見学の目安

- 短時間での見どころ:約30分

- じっくり観光するなら:約1時間

📍 見どころ

- 復元天主:安土城の天主5階・6階部分を原寸大で再現し、内部の障壁画も忠実に復元。

- VR安土城シアター:約15分間のショートムービー「絢爛・安土城」を200インチの大画面で上映し、当時の安土城を体感できる。

- 特別展示:期間限定で安土城や戦国時代に関連する展示を開催。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:復元された天主は、1992年のスペイン・セビリア万国博覧会で日本館のメイン展示として公開され、最も多い入場者数を記録した。

- 知る人ぞ知る情報:館内のVRシアターでは、最新技術を駆使して再現された安土城の映像を楽しむことができる。

- 著名人との関係:安土城は、織田信長が天下統一の拠点として築いた革新的な城であり、その天主は当時の建築技術の粋を集めたものであった。

天下布武の歌碑

🏛 概要

「天下布武の歌碑」は、滋賀県近江八幡市の安土文芸の郷「信長の館」東側のスペイン広場に建立されています。この歌碑は、演歌歌手の鳥羽一郎さんが歌う『天下布武』という楽曲を記念して建てられました。歌碑の建立除幕式は、2011年6月5日に行われ、多くの関係者が参列しました。

「天下布武」は、織田信長が掲げたスローガンで、「武力によって天下を治める」という意味が込められています。この言葉は、信長が天下統一を目指した志を象徴しています。

歌碑には、楽曲『天下布武』の歌詞が刻まれており、訪れる人々に信長の志と歴史を伝えています。また、安土城跡や「信長の館」といった歴史的スポットと併せて訪れることで、戦国時代の歴史に深く触れることができます。

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町桑実寺800

🚶 アクセス

- 電車:JR琵琶湖線「安土駅」から徒歩約25分(約2km)

- 車:名神高速道路「竜王IC」または「八日市IC」から約30分

- レンタサイクル:安土駅前でレンタサイクルを利用し、自転車で約10分

⏳ 見学の目安

- 短時間での見どころ:約15分

- じっくり観光するなら:約30分

📍 見どころ

- 歌碑:鳥羽一郎さんが歌う『天下布武』の歌詞が刻まれた石碑。

- スペイン広場:広場内にはベンチや緑地があり、休憩スポットとしても最適。

- 季節限定の楽しみ方:春には周辺の桜が美しく、歴史的な雰囲気と共に花見を楽しむことができます。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:「天下布武」は、信長が美濃国を平定し、岐阜城を拠点とした際に使用し始めた印章で、「武力によって天下を治める」という意味が込められています。

- 知る人ぞ知る情報:歌碑建立の際には、地元の有志や歴史愛好家が協力し、信長の志を後世に伝えるための活動の一環として行われました。

- 著名人との関係:演歌歌手の鳥羽一郎さんが『天下布武』を歌い、その楽曲を記念してこの歌碑が建立されました。

安土城資料館

🏛 概要

安土城郭資料館は、滋賀県近江八幡市安土町に位置する歴史資料館で、戦国時代の名城・安土城に関する貴重な資料を展示しています。館内の目玉は、1/20スケールで精巧に再現された安土城の模型で、内部構造まで詳細に観察することができます。この模型は中央で二分割され、各階の造りや装飾を間近で見ることができ、当時の建築技術や信長の美的感覚を感じ取ることができます。

また、館内では安土城の歴史的背景や、織田信長の生涯、さらには城下町の様子など、多岐にわたる展示が行われており、訪れる人々に戦国時代の雰囲気を伝えています。安土城の壮大さと美しさを現代に伝える貴重なスポットとして、多くの歴史愛好家や観光客が訪れています。

💰入場料

大人200円

学生150円

小人100円

⏱営業時間

午前9時~午後5時まで(入館受付 午後4時30分まで)

🌎ホームページ

https://www.azuchi-shiga.com/n-jyoukakusiryoukan.htm

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町小中700

🚶 アクセス

JR安土駅の目の前

⏳ 見学の目安

- 短時間での見どころ:約30分

- じっくり観光するなら:約1時間

📍 見どころ

- 安土城1/20模型:精巧に再現された模型で、城の内部構造まで観察可能です。

- 歴史資料展示:織田信長や安土城に関する貴重な資料が多数展示されています。

- 季節限定の楽しみ方:特定の時期には特別展示やイベントが開催されることがあります。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:安土城は、織田信長が天下統一の拠点として築城し、当時としては革新的な構造と装飾を持つ城でした。

- 知る人ぞ知る情報:館内の模型は、内部の細部まで忠実に再現されており、当時の建築技術の高さを伺い知ることができます。

- 著名人との関係:安土城は、信長が多くの有力武将や外国の使節を迎えた場所であり、歴史的な舞台となりました。

浄厳院

🏛 概要

浄厳院(じょうごんいん)は、滋賀県近江八幡市安土町慈恩寺に位置する浄土宗の寺院で、山号を金勝山と称します。天正5年(1577年)、織田信長が安土城築城に伴い、近江源氏佐々木六角氏の菩提寺であった慈恩寺の旧地に、浄土宗の僧・浄厳坊明感を迎えて創建しました。この寺院は、浄土宗と日蓮宗の間で行われた「安土宗論」の舞台としても知られています。

境内には、重要文化財に指定されている本堂や楼門があり、本堂には本尊である木造阿弥陀如来坐像(重要文化財)が安置されています。また、近年では現代美術展などの文化イベントも開催され、歴史と現代文化が融合する場として注目を集めています。

🗺 住所: 滋賀県近江八幡市安土町慈恩寺744

🚶 アクセス

- 最寄り駅:JR琵琶湖線「安土駅」から徒歩約10分(約700m)

⏳ 見学の目安

- 短時間での見どころ:約30分

- じっくり観光するなら:約1時間

📍 見どころ

- 本堂:室町時代後期の建築で、重要文化財に指定されています。

- 楼門:同じく重要文化財で、室町時代後期の建築様式を今に伝えています。

- 現代美術展:毎年、国内外のアーティストによる現代美術展が開催され、歴史ある寺院と現代アートの融合を楽しむことができます。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:浄厳院は、もともと近江源氏佐々木六角氏の菩提寺であった慈恩寺の旧地に、織田信長が新たに創建した寺院です。

- 知る人ぞ知る情報:境内では、近年現代美術展などの文化イベントが開催されており、歴史と現代文化が融合する場として注目を集めています。

- 著名人との関係:織田信長が創建し、安土宗論の舞台となったことで、戦国時代の宗教史において重要な役割を果たしました。

超光寺(織田信長ゆかりの摠見寺裏門を移築)

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆☆

視覚的魅力:☆☆

体験的価値:☆

超光寺(ちょうこうじ)は滋賀県東近江市にある浄土真宗本願寺派の寺院で、その山門はかつて安土城内にあった信長が創建した菩提寺・総見寺の裏門(台所門)を、明治期に移築したものです。安土城の主要伽藍の一部が現存する貴重なひとつとして、織田信長とゆかり深い歴史を今に伝えています。まるで安土城の記憶をそのまま受け継いだかのような佇まいが、戦国の風を感じさせる史跡です。

| 創建年・移築年 | 明治12年(1879年)に摠見寺裏門を移築 |

|---|---|

| 由来 | 織田信長が創建した安土城内の摠見寺(宗教・菩提寺) |

| 構造・特徴 | 桃山期の木造門(台所門形式)、瓦葺・板屋根 |

| 改修・復元歴 | 明治期に移築後は保存管理。現在は県指定文化財 |

| 現存状況 | 裏門として完全な形で境内に現存 |

| 文化財指定 | 滋賀県指定文化財(文化財名:超光寺山門) |

| 備考 | 門の横に樹齢約200年のイブキの樹があり風情あり |

🗺 住所:滋賀県東近江市南須田町343

🚶 アクセス

安土駅から徒歩40分 2.8Km

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約15分

ゆっくり観賞するなら:約30分

📍 見どころ

- 山門(旧摠見寺裏門):安土城築城時に建立された摠見寺の裏門をそのまま移築。信長による安土城の宗教施設の一端を直に感じられます。

- イブキの樹:山門脇にある推定200年の巨木。門と相まって歴史の深みを醸し出します。

- 桃山建築の質感:古瓦や木組みから、当時の職人技を知ることができる貴重な遺構。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:安土城の摠見寺は天守建築と並ぶ信長の菩提寺でしたが、火災や廃寺により伽藍は失われました。その裏門だけが遠く離れた地で現存するのは極めて珍しい例です。

- 知る人ぞ知る情報:総見寺伽藍では、本堂は1854年の火災で焼失。移築可能だった門だけが救われ、超光寺で再利用されています。

- 著名人との関係:総見寺は織田信長の菩提寺として彼自身が創建。門は信長の時代を物語る建造物として、長く地域に尊ばれています。

西光寺(織田信長ゆかりの浄土宗寺院)

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆☆

視覚的魅力:☆☆

体験的価値:☆☆

西光寺(さいこうじ)は、1579年(天正7年)に信長が命じた「安土宗論」で浄土宗側が勝利した功労者・貞安に与えられた寺地に創建された寺院が起源です。その後、豊臣秀次が近江八幡城下町整備の際に現在地へ移し、祈願寺としました。信長公供養塔や、江戸期の絢爛な建築、円山応挙作の衝立「芦鯉の図」、小堀遠州作と伝わる石灯籠など、歴史と文化財に彩られた格式ある寺院です。国・市指定の文化財も多数残されており、戦国大名が宗教政策にも深く関与した歴史が感じられる場所です。

| 創建年 | 天正7年(1579年)安土に創建 |

|---|---|

| 開創者 | 貞安上人(信長から寺地を与えられ創立) |

| 構造・特徴 | 浄土宗大伽藍、応挙筆衝立「芦鯉図」、石灯籠など文化財多数 |

| 改修・移転歴 | 豊臣秀次により近江八幡へ移転・整備 |

| 現存状況 | 本堂・方丈・鐘楼・庭園など良好に保存 |

| 消滅・損壊 | 享保7年(1722年)に主要建物焼失、以降すべて再建 |

| 文化財指定 | 国・市指定文化財多数(地蔵坐像、衝立、灯籠など) |

| 備考 | 信長公供養塔が境内にあり、訪問者が手を合わせることも多い |

🗺 住所:滋賀県近江八幡市中村町726

🚶 アクセス

近江八幡駅から23分1.7Km

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約30分(本堂・供養塔・衝立など)

じっくり見学するなら:約1~1.5時間(庭園参観や文化財鑑賞を含む)

📍 見どころ

- 信長公供養塔:織田信長にゆかりある供養塔があり、多くの訪問者が手を合わせます。

- 円山応挙作「芦鯉図」衝立:市指定文化財。繊細な筆致で描かれた屏風が見応えあります。

- 小堀遠州作とされる石灯籠:庭園に点在し、安土桃山期の洗練された美意識を感じさせます。

- 庭園と堂宇の構成:方丈・本堂・鐘楼と整然とした伽藍配置、春夏秋冬に応じた景観が楽しめます。

📌 トリビア

- 安土宗論の舞台:「浄土宗 vs 法華宗」の宗論で浄土宗が勝利し、その功労僧に信長から寺地が与えられました。

- 豊臣秀次の後援:八幡山城下町造成の際に寺を現在地に移転、祈願寺としたことで発展しました。

- 供養塔の「下天の内」碑文:「人間五十年 下天の内をくらぶれば 夢幻のごとくなり」の文言が記され、信長の人生観と共鳴します。

西光寺は、織田信長と浄土宗の宗教政策を象徴する歴史的寺院です。信長公供養塔や応挙作品など文化財も豊富で、静かな環境で深く歴史に触れることができます。安土城跡や近隣の信長ゆかりスポットと合わせて訪れることで、戦国の思想と文化に彩られた旅体験がより豊かになります。

大悲山 光澤寺

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆

視覚的魅力:☆

体験的価値:☆

滋賀県愛知郡愛荘町長野にある寺院、大悲山 光澤寺(だいひざん こうたくじ)は、静かな山里に佇む真宗大谷派の寺院です。かつての城郭寺院から移築されたという伝承を帯びた門の存在も見られ、戦国時代の武将 織田信長 が築いた城、安土城 内の寺院のひとつ、総見寺 とのつながりが語られています。城の華やかな時代を過ぎ、近世・近代を経てこの地に落ち着いた光澤寺では、穏やかな信仰と佇まいが訪れる人を迎えます。

| 築造年 | 不詳(近世以前) |

|---|---|

| 築造者 | 記録なし |

| 構造・特徴 | 真宗大谷派寺院、山門に“移築門”伝承あり |

| 改修・復元歴 | 詳細記録なし |

| 現存状況 | 建物・境内共に現存 |

| 消滅・損壊 | なし確認 |

| 文化財指定 | 明確な国・県指定文化財の記録なし |

| 備考 | 「総見寺から移築された門」の伝承あり |

🗺 住所:滋賀県愛知郡愛荘町長野786

🚶 アクセス

最寄り駅:JR「愛知川駅」から徒歩約16分(約1.1 km)

⏳ 見学の目安

短時間での見どころ:約 5 分

じっくり観光するなら:約 20 分

📍 見どころ

- 山門(移築伝承):かつて城内の総見寺から移されたと伝わる門。城の歴史を背景に持つこの門を見るだけでも旅情が湧きます。

- 静かな境内と本堂:派手さはないものの、落ち着いた雰囲気の中で仏さまに向き合えます。

- 季節限定の楽しみ方:春の新緑、秋の紅葉の時期には山里の風情も加わり、散策としても心地よい空間になります。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:この寺院の山門は、戦国の城である安土城の中の総見寺から移築されたという話があります(ただし詳細な史料は限定的です)。

- 知る人ぞ知る情報:境内は小規模ですが、その分ひと気も少なく、静けさを求める旅の途中に立ち寄るにはうってつけです。

- 著名人との関係:織田信長が安土城を築いたという事実に由来して、この地の寺と城とのつながりを感じることができます。

その他、スポット

梅の川(織田信長ゆかりの湧水)

⭐おすすめ度

歴史的価値:☆☆☆

視覚的魅力:☆

体験的価値:☆

「梅の川」は滋賀県近江八幡市安土の城下町にかつてあった湧水で、織田信長が茶会に使わせたという逸話で知られています。信長の家臣・武井夕庵がこの水で珍しい茶を入れて献上したところ、信長が大変喜び、以後、茶会の際にはこの水を好んで用いたと伝えられています 。

| 名称 | 梅の川(湧水) |

|---|---|

| 関連人物 | 織田信長/武井夕庵 |

| 時代 | 天正期(1570年代) |

| 構造・特徴 | 石組の湧水口、伏流水が湧出する小規模な名水地 |

| 現存状況 | 水脈はほぼ枯れており、湧水は確認困難 |

| 文化財指定 | 未確認(地域伝承として保存) |

| 備考 | 説明板あり/石組のみ現存、湧水は現在乏しい |

🗺 住所:滋賀県近江八幡市安土町

🚶 アクセス

安土駅から徒歩6分 400m

⏳ 見学の目安

短時間見学:約3分

散策を含めて:約10分

📍 見どころ

- 石組の湧水口:戦国時代から続く水源の跡で、簡素ながら歴史を感じる遺構。

- 案内板:信長と湧水の逸話を記した由緒書きが設置され、往時への理解が深まります。

- 城下町散策:周囲の安土城下町エリアとの散策と合わせて訪れるのに最適。

📌 トリビア

- 意外な歴史的背景:「梅の川」は信長の茶の湯の逸話に彩られ、単なる水ではなく戦国文化を物語る名水として伝承されています。

- 知る人ぞ知る情報:地域の口コミでも「信長ゆかりの名水」として案内されているも、水位低下で見つけづらくなっています。

- 著名人との関係:織田信長の家臣・武井夕庵が茶人であり、この水を使って献茶したとされ、信長から茶の湯への好みを引き出した人物として知られます。

安土駅前の織田信長公像

アクセス

安土駅 北口でてすぐ

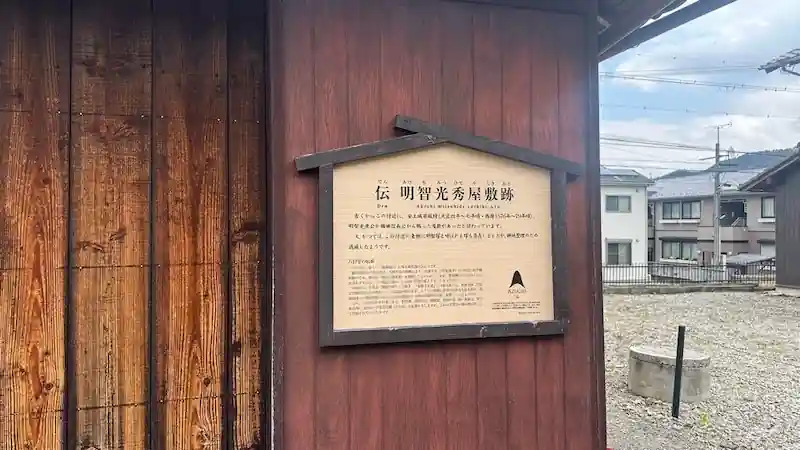

明智光秀屋敷跡

アクセス

安土駅から7分500m

comment